- 1 Einstellung zu Maßnahmen

- 2 Reaktanz

- 3 Ergebnisse vergangener Erhebungen

- 3.1 Akzeptanz zukünftiger Maßnahmen (Stand: 02.11.22)

- 3.2 Akzeptanz zukünftiger Maßnahmen (Stand: 05.07.22)

- 3.3 Bereitschaft die Schutzmaßnahmen in der eigenen Region mitzugetalten (Stand: 07.06.22)

- 3.4 Akzeptanz der Einschränkung von Freiheitsrechten (Stand: 15.03.22)

- 3.5 Risikowahrnehmung und Akzeptanz der Maßnahmen (Stand: 15.03.22)

- 3.6 Anteil der Maßnahmen-Ablehnenden im Zeitverlauf (Stand: 15.03.22)

- 3.7 Bundeseinheitliche Maßnahmen (Stand: 15.03.22)

- 3.8 Akzeptanz des schnellen Einführens von bundeseinheitlichen bzw. lokalen Notbremsen im Falle steigender Infektionszahlen (Stand: 15.03.22)

- 3.9 Korrelationen zwischen Risikowahrnehmung und Maßnahmen ablehnen (Stand: 15.03.22)

- 3.10 Kontaktbeschränkungen und Freiheitseinschränkungen (Stand: 22.02.22)

- 3.11 Zustimmung zu verkürzter Quarantäne (Stand: 11.01.22)

- 3.12 Akzeptanz weiterer stark einschränkender Maßnahmen

- 3.13 Akzeptanz von Maßnahmenbündeln (Stand: 30.11.21)

- 3.14 2G und 3G (Stand: 30.11.21)

- 3.15 Akzeptanz einschränkender Maßnahmen für Ungeimpfte (Stand: 02.11.21)

- 3.16 Wunsch nach Einheitlichkeit verschiedener Maßnahmen (Stand: 02.11.21)

- 3.17 Fairness (Sommererhebung, 27.07.21)

- 3.18 Sind die Maßnahmen (im Allgemeinen) fair? (Stand: Welle 13.07.21)

- 3.19 Von Corona-Krise und Klima-Krise (Stand: 15.06.21)

- 3.19.1 Akzeptanz politischer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels getrennt nach Akzeptanz der Coronamaßnahmen

- 3.19.2 Sorge wegen des Klimawandels getrennt nach Akzeptanz der Coronamaßnahmen

- 3.19.3 Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und der Akzeptanz politischer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels

- 3.20 Einstellung zu mehr Freiheitsrechten mit bestehender Immunität (Stand: 01.06.21)

- 3.21 Einstellungen zur Ausgangssperre (Stand: 20.04.21)

- 3.22 Akzeptanz weiterer Einschränkungsmaßnahmen im Detail (Stand: 23.02.21)

- 3.23 Rechte und Pflichten von Personen mit Immunität (Stand: 23.02.21)

- 3.24 Einstellung zur Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen (Stand: 23.02.21)

- 3.25 Ausfüllen von Kontaktdokumenten bei der Beanspruchung von Dienstleistungen (Stand: 01.12.20)

- 3.26 Akzeptanz von Maßnahmenbündeln (Stand: 10.11.20)

- 3.27 Einheitlichkeit der Regelungen für Risikogebiete (Stand: 27.10.20)

- 3.28 Bestimmungen zu privaten Feiern und Alkohol (Stand: 30.09.20)

- 3.29 Zustimmung zum Beherbergungsverbot (Stand: 13.10.20)

- 3.30 Zustimmung zum Alkoholverbot (Stand: 13.10.20)

- 3.31 Zustimmung zu Bußgeldern (Stand: 13.10.20)

- 3.32 Einhaltung von Empfehlungen aus Rücksicht (Stand: 13.10.20)

1 Einstellung zu Maßnahmen

2 Reaktanz

3 Ergebnisse vergangener Erhebungen

Achtung: Die nachfolgenden Analysen und Abbildungen beziehen sich auf vergangene Erhebungswellen.

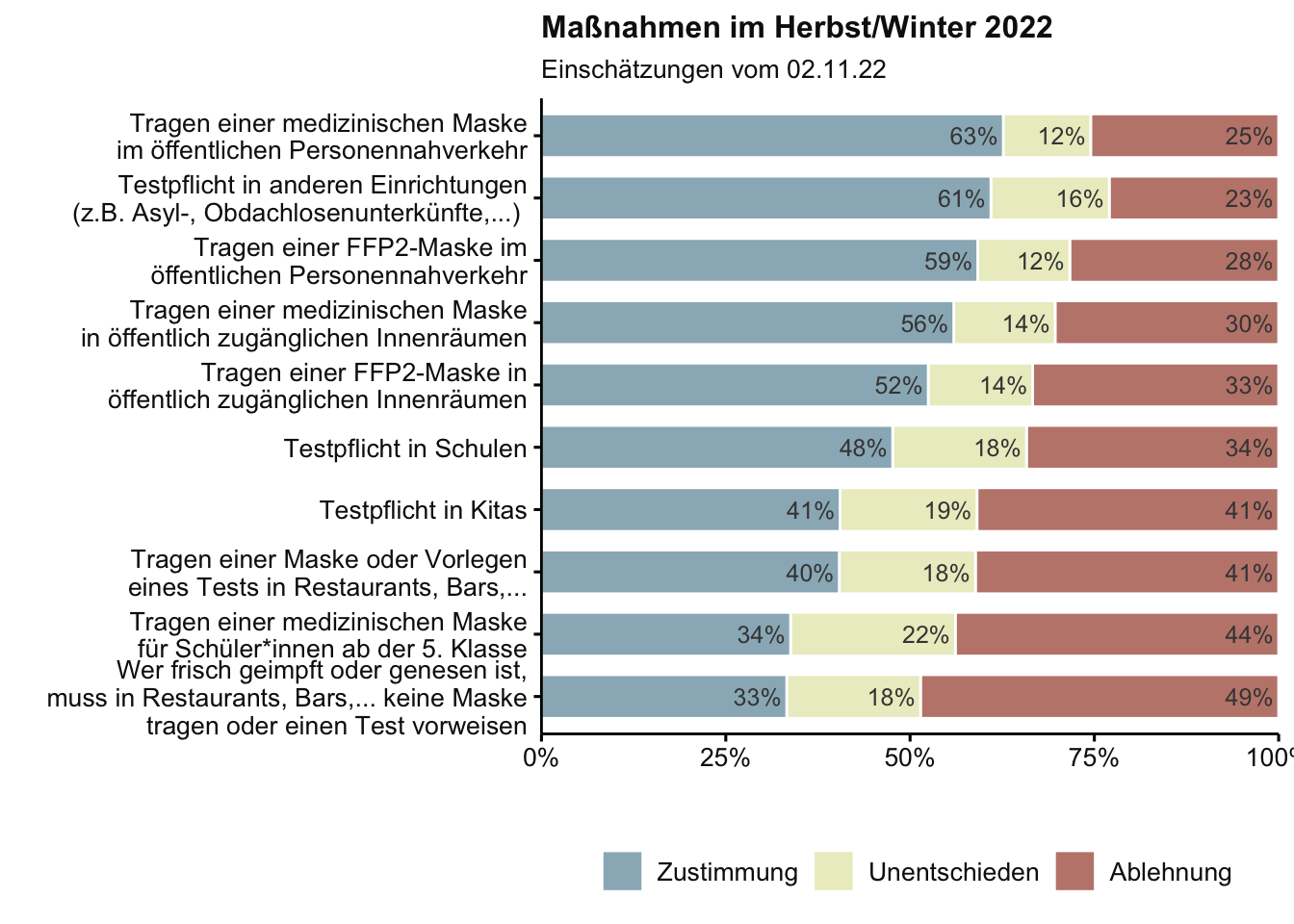

3.1 Akzeptanz zukünftiger Maßnahmen (Stand: 02.11.22)

In der Erhebung vom 02.11.2022 wurde den Teilnehmenden einer von zwei möglichen Texten präsentiert:

Text A: Aktuell ist der Anteil derer, die mit Corona ins Krankenhaus kommen, auf hohem Niveau. Wenn sich neue Varianten durchsetzen ist vermutlich mit einem Anstieg zu rechnen. Es kann also dazu kommen, dass geplante Operationen abgesagt werden müssen oder Rettungswege länger werden, bis ein freies Krankenhausbett gefunden ist. Wie sehr befürworten Sie unter diesen Umständen die folgenden Maßnahmen? Stellen Sie sich vor, die Maßnahmen sollen jeweils ab Mitte des Monats gelten.

Text B: Aktuell ist der Anteil derer, die mit Corona ins Krankenhaus kommen, auf hohem Niveau. Wenn sich neue Varianten durchsetzen ist vermutlich mit einem Anstieg zu rechnen. Außerdem wird es im Herbst und Winter zu mehr Infektionskrankheiten kommen, da wir diese Infektionen jetzt “nachholen”. Das führt auch dazu, dass mehr Krankenhauspersonal und deren Kindern krank werden - es muss also mit hohem Personalausfall gerechnet werden. Außerdem sind viele Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, massiv erschöpft und können nicht weiter über der Belastungsgrenze arbeiten, wie sie es in den letzten Jahren häufig getan haben. Es kann also dazu kommen, dass geplante Operationen abgesagt werden müssen oder Rettungswege länger werden, bis ein freies Krankenhausbett gefunden ist. Wie sehr befürworten Sie unter diesen Umständen die folgenden Maßnahmen? Stellen Sie sich vor, die Maßnahmen sollen jeweils ab Mitte des Monats gelten.

Anschließend wurden sie für verschiedene mögliche Maßnahmen im Herbst/Winter 2022 gefragt, ob sie diese ablehnen oder befürworten. Während sich keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen fanden (keine signifikanten Mittelwertsunterschiede), hing die Bewertung deutlich von der jeweiligen Maßnahme ab.

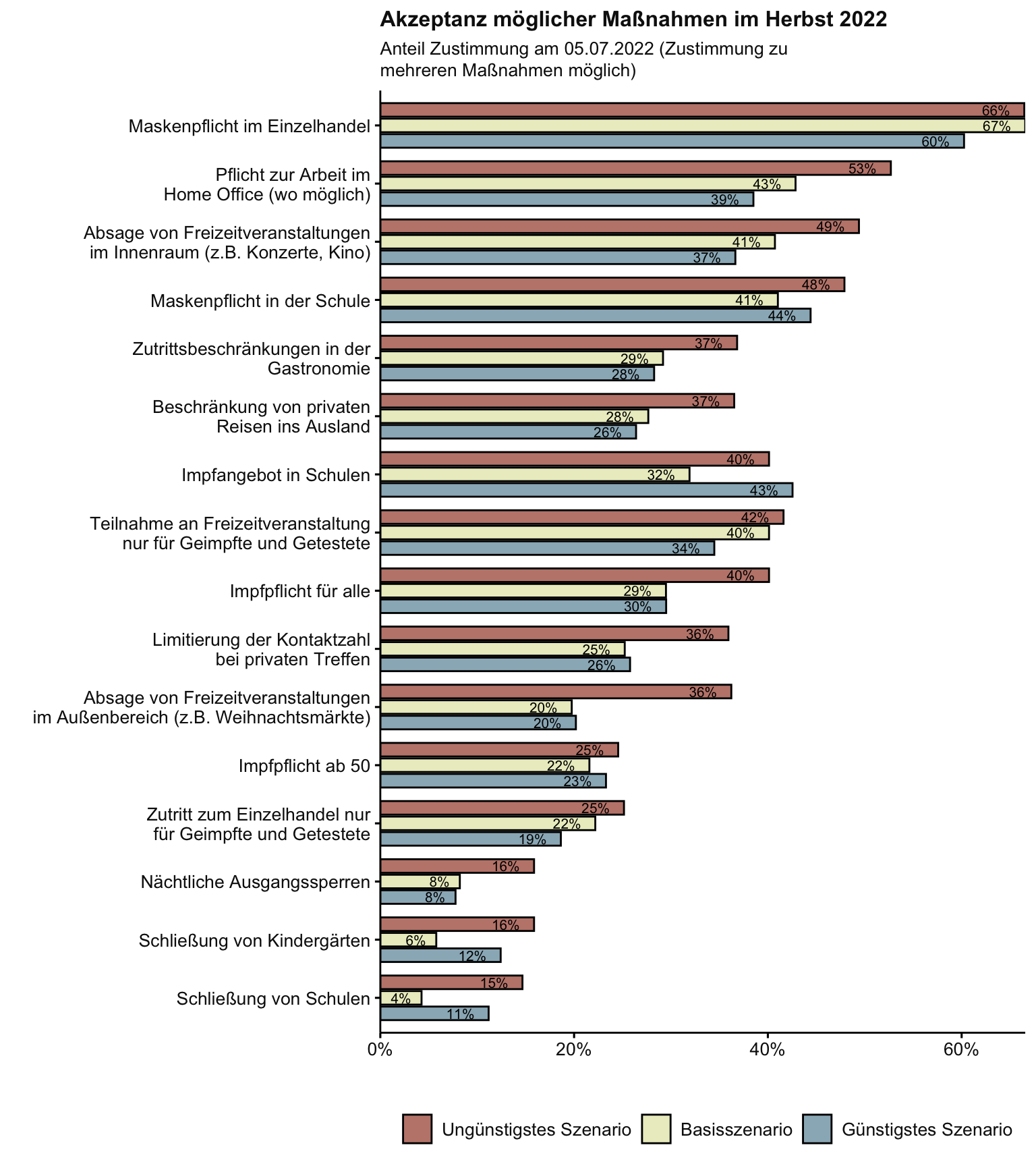

3.2 Akzeptanz zukünftiger Maßnahmen (Stand: 05.07.22)

In der Erhebung vom 07.06.2022 wurde den Teilnehmenden eines von drei möglichen Szenarien für den kommenden Herbst präsentiert:

- Günstigstes Szenario: Im Herbst tritt eine neue Virusvariante auf, die weniger gefährlich ist als die aktuell vorherrschende Omikron-Variante. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Risikopersonen vor dieser neuen Variante geschützt werden müssen. Andere Atemwegserkrankungen treten gehäuft auf, v.a bei Kindern ist eine Häufung zu erwarten.

- Basisszenario: Der Herbst wird ähnlich ausfallen wie das Frühjahr. Die aktuell vorherrschende Omikron-Variante dominiert weiterhin das Infektionsgeschehen und die Zahl der Infektionen steigt wieder an. Es kommt zu Arbeitsausfällen und einer moderaten Belastung der Intensivstationen.

- Ungünstigstes Szenario: Im Herbst tritt eine neue Virusvariante auf, die gefährlicher ist als die aktuell vorherrschende Omikron-Variante. Auch vollständig Geimpfte mit Risikofaktoren könnten ohne Zusatzimpfung schwer erkranken. Es kommt zu einer starken Belastung von Intensiv- und Normalstationen in Krankenhäusern.

Anschließend wurde gefragt, welche Maßnahmen gerechtfertigt sind, um die Verbreitung des Virus zu verringern und die Sterblichkeit sowie Todesfälle im vorgestellten Szenario zu verhindern. Die Teilnehemdnen konnten aus einer Liste von Maßnahmen wählen.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht, die Ausweitung der Arbeit im Home Office und die Absage von Freizeitveranstzaltungen im Innenbereich wurden am meisten akzeptiert; nächtliche Ausgangssperren und die Schließung von Schulen und Kindergärten erfuhren die geringste Zustimmung.

Zwischen den Szenarien konnten nur gerine Unterschiede festgestellt werden.

3.3 Bereitschaft die Schutzmaßnahmen in der eigenen Region mitzugetalten (Stand: 07.06.22)

3.4 Akzeptanz der Einschränkung von Freiheitsrechten (Stand: 15.03.22)

Bis Ende 2021 entstand variierte die Akzeptanz von Maßnahmen mit dem Infektionsgeschehen. So wurde beispielsweise die Einschränkiung von Freiheitsrechten stärker befürwortet, wenn die Infektionszahlen zunahmen. Dieser Zusammenhang gilt nicht mehr für die seit Anfang 2022 vorherrschende Omikron-Welle; insgesamt hat die Akzeptanz einschränkender Maßnahmen in den letzten Monaten abgenommen.

3.5 Risikowahrnehmung und Akzeptanz der Maßnahmen (Stand: 15.03.22)

Das kognitive Risiko (Einschätzung zu Wahrscheinlichkeit und Schweregrad der Infektion) bleibt relativ stabil, das affektive Risiko (Angst, Sorge vor der Infektion) ist nach einem Anstieg im Dezember trotz erneut steigender Infektionszahlen zurückgegangen. Die durchschnittliche Einschätzung der Maßnahmen als “übertrieben” ist in der Welle im Dezember zurückgegangen, allerdings in den letzten Wellen wieder gestiegen. Die Zustimmung zu stark einschränkenden Maßnahmen wie Schulschließungen war nach dem Jahreswechsel gefallen.

3.6 Anteil der Maßnahmen-Ablehnenden im Zeitverlauf (Stand: 15.03.22)

Der Anteil derer, die die Maßnahmen übertrieben finden (rot), rangierte im Herbst und Winter 2020 relativ stabil zwischen 22% und 28%. Bis Ende März 2021 ist der Anteil derer, die die Maßnahmen für übertrieben halten, auf bis zu 35% gestiegen. Aktuell liegt der kritische Anteil bei 26.7% und hat damit wieder leicht zugenommen.

3.7 Bundeseinheitliche Maßnahmen (Stand: 15.03.22)

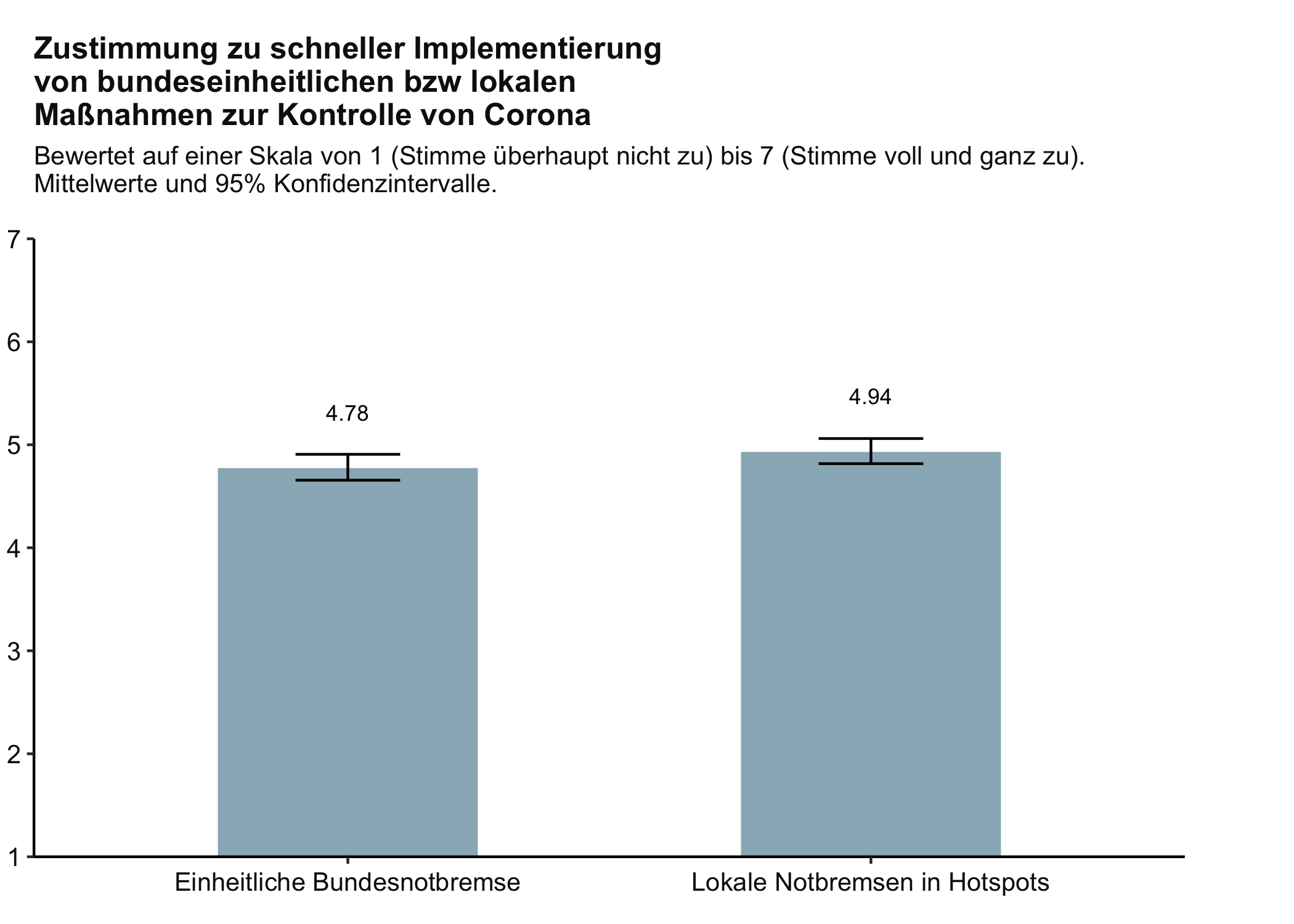

3.8 Akzeptanz des schnellen Einführens von bundeseinheitlichen bzw. lokalen Notbremsen im Falle steigender Infektionszahlen (Stand: 15.03.22)

3.9 Korrelationen zwischen Risikowahrnehmung und Maßnahmen ablehnen (Stand: 15.03.22)

Das affektive Risiko hängt stärker als das kognitive Risiko mit der generellen Akzeptanz der Maßnahmen zusammen, wie die folgenden Korrelationen zeigen.

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. Fettdruck zeigt statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

Kognitive Risikowahrnehmung und …

Ablehnung der Maßnahmen: -0.21

Affektives Risiko: 0.41

Affektive Risikowahrnehmung und …

- Ablehnung der Maßnahmen: -0.46

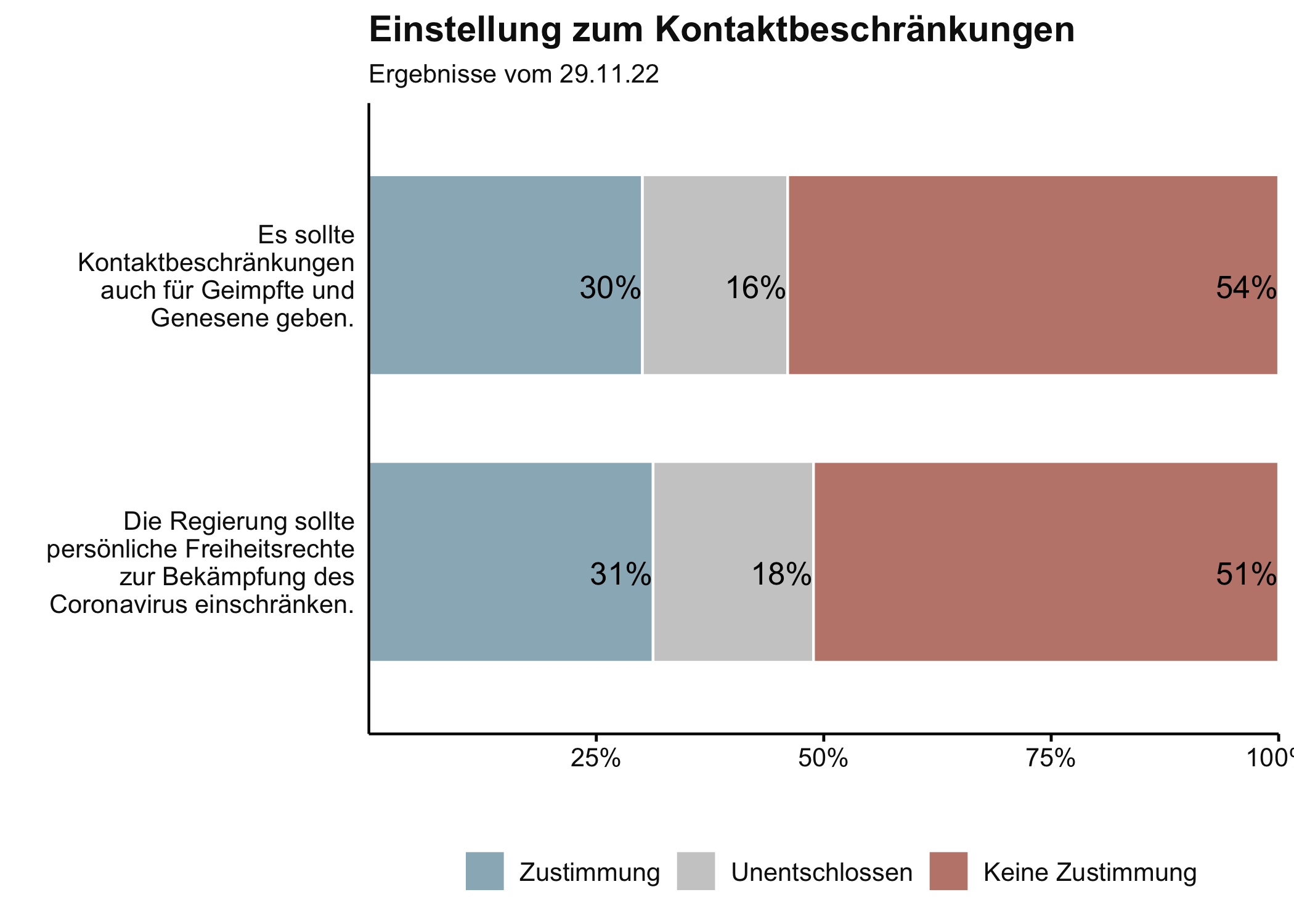

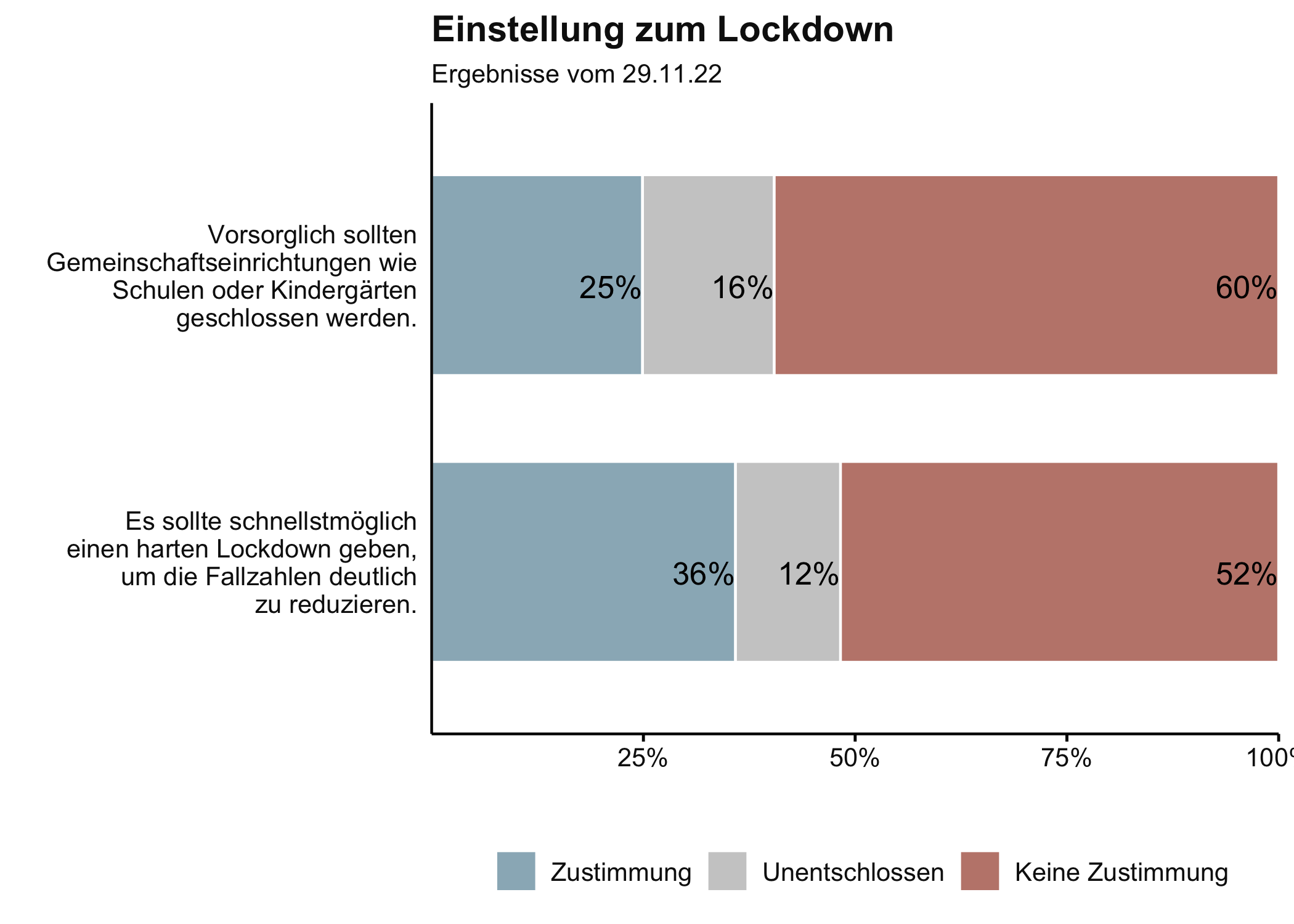

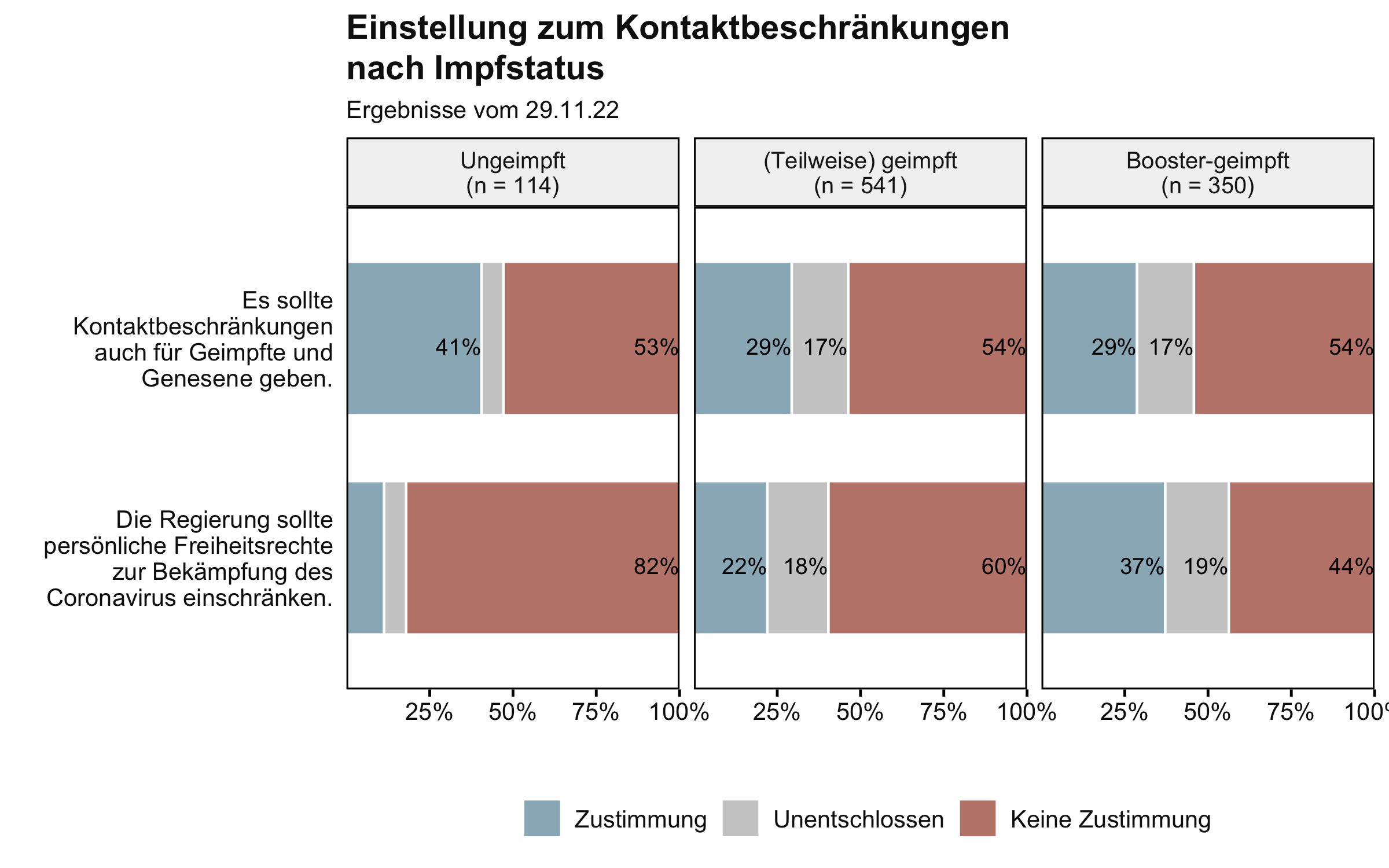

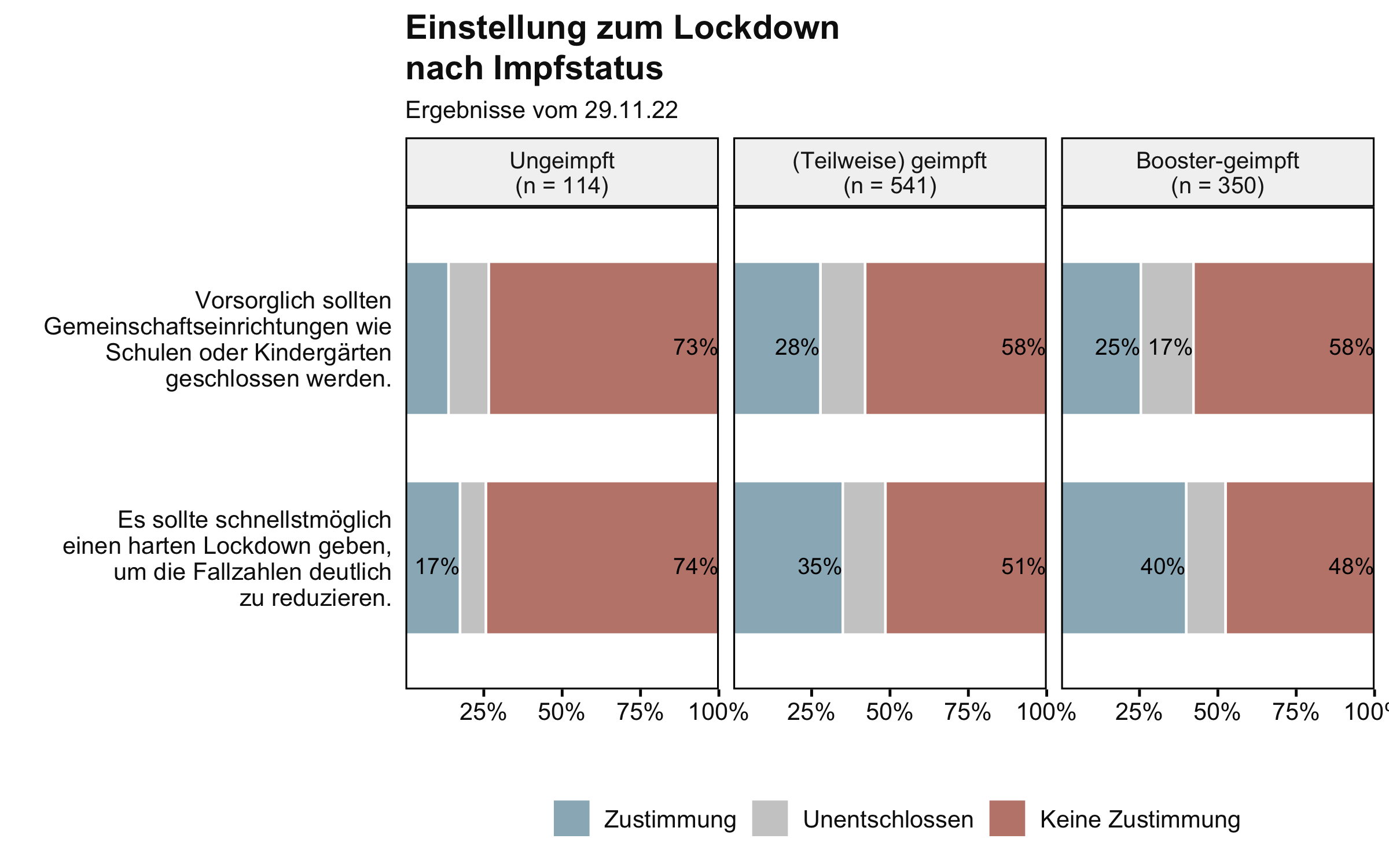

3.10 Kontaktbeschränkungen und Freiheitseinschränkungen (Stand: 22.02.22)

3.10.1 Allgemein

### Unterschiede nach Impfstatus

### Unterschiede nach Impfstatus

3.11 Zustimmung zu verkürzter Quarantäne (Stand: 11.01.22)

Bei der Frage, ob auch eine verkürzte Quarantäne ausreichend ist, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, sind die Teilnehmer mit jeweils etwa 40% Zustimmung und Ablehnung gespalten.

3.12 Akzeptanz weiterer stark einschränkender Maßnahmen

3.13 Akzeptanz von Maßnahmenbündeln (Stand: 30.11.21)

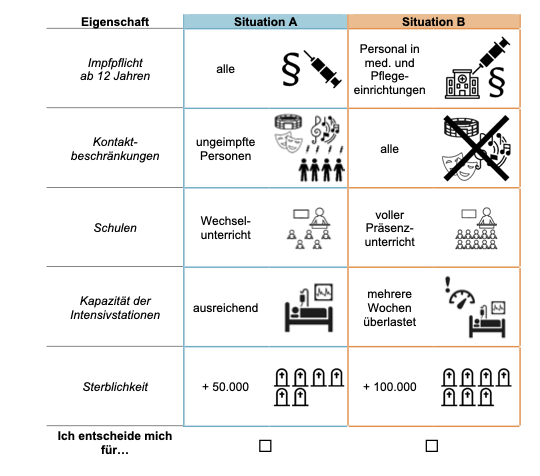

In der Welle vom 30.11.21 wurden in einem Discrete Choice Experiment mehrere Kombinationen von verschiedenen Maßnahmen vorgelegt (Abbildung). Die Befragten haben sich jeweils zwischen zwei Kombinationen entschieden. Daraus wurde die relative Wichtigkeit der einzelnen Kriterien berechnet.

Abgebildet sind die extremen Kombinationen, die sich aus den relativen Wichtigkeiten ergeben (meist präferierte Situation und am wenigsten präferierte Situation).

Wichtigstes Merkmal war die Vermeidung der höchsten Sterblichkeit (+ 150.000), gefolgt von einer ausreichenden intensivmedizinischen Versorgung ohne Überlastungen. An dritter Stelle werteten die Befragten eine Impfpflicht für alle Personen über 12 Jahren sowie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte als bedeutsam. Nachgeordnet war die Impfpflicht nur für Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Die schulische Situation blieb in Relation zu den übrigen Themen ohne Bedeutung.

Für bislang Ungeimpfte ist die Ablehnung der Impfpflicht noch vor Vermeidung einer intensivmedizinischen Überlastung am wichtigsten. Die Vermeidung von Covid-19 bedingten Todesfällen war für die Gruppe der Ungeimpften nicht relevant.

Es gibt in einzelnen Bereichen Geschlechter- und Altersunterschiede.

Abbildung: Beispiel für das Stimulusmaterial. Abgebildet sind die auf der Basis der Ergebnisse zusammengestellten Kombinationen, die sich aus den relativen Wichtigkeiten ergeben haben (beste Situation, schlechteste Situation). Quelle: MH

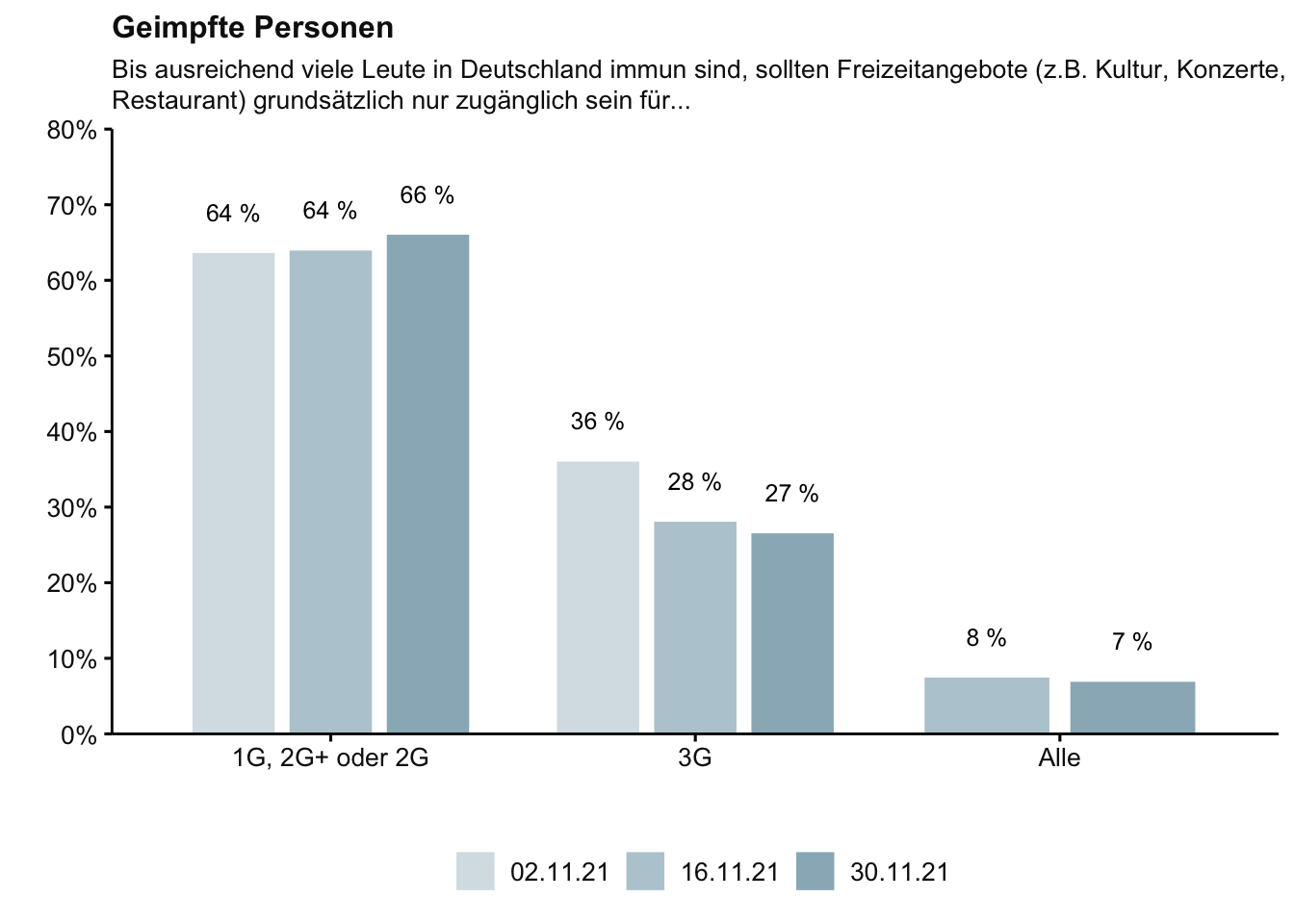

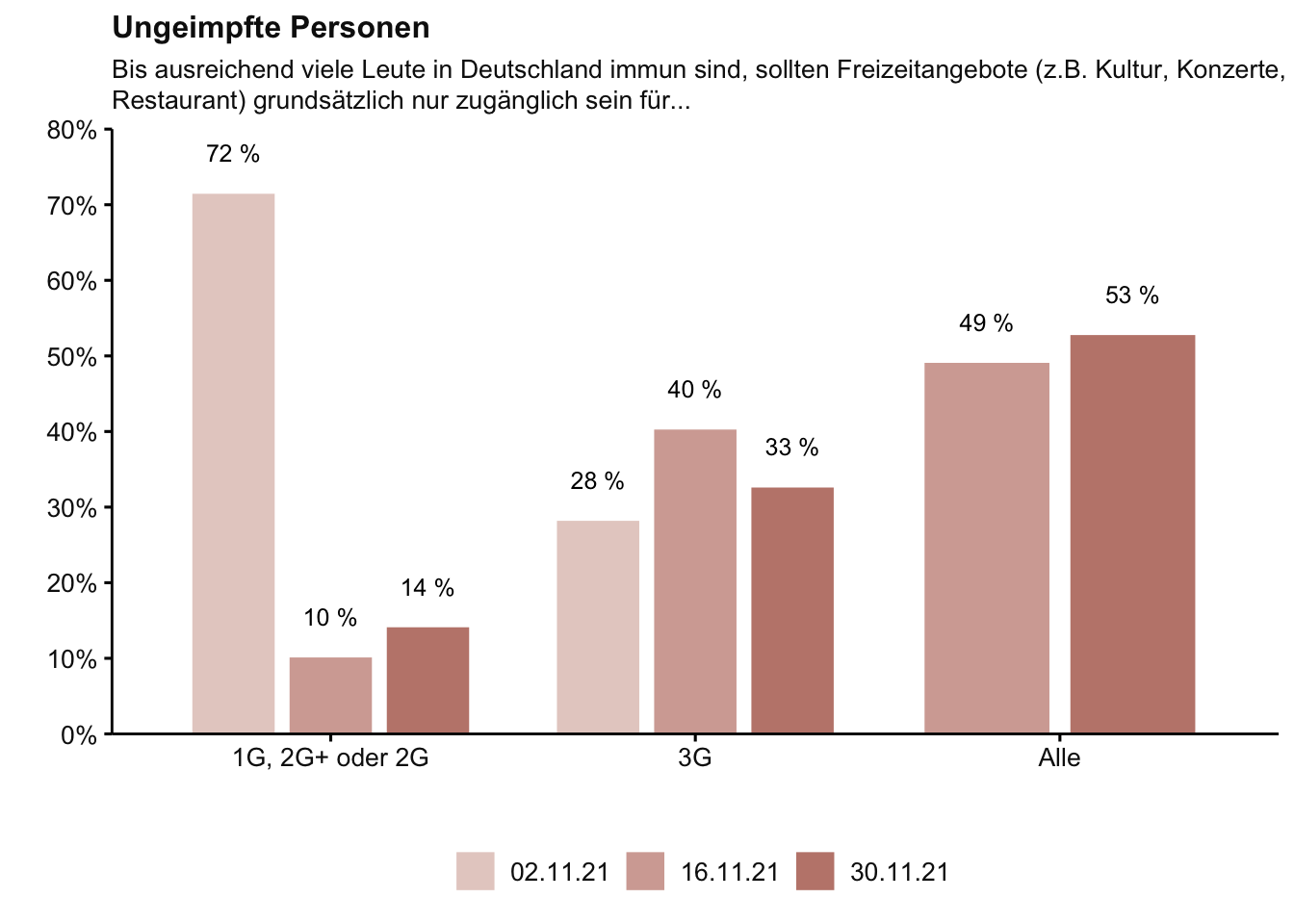

3.14 2G und 3G (Stand: 30.11.21)

Seit der Befragung vom 24.08.21 werden die Teilnehmenden zu ihrer Einstellung zu Zugangsvoraussetzungen in Freizeitbereichen befragt. Insgesamt ist die Mehrheit der Teilnehmenden für Zugangsbeschränkungen. Die Zustimmung hat entsprechend zugenommen.

Im Vergleich zur letzten Erhebung ist unter Geimpften die Zustimmung zu strikten Regelungen (1G, 2G+ oder 2G) deutlich gestiegen. Bei Geimpften hat die Zustimmung zur 3G-Regel zugenommen.

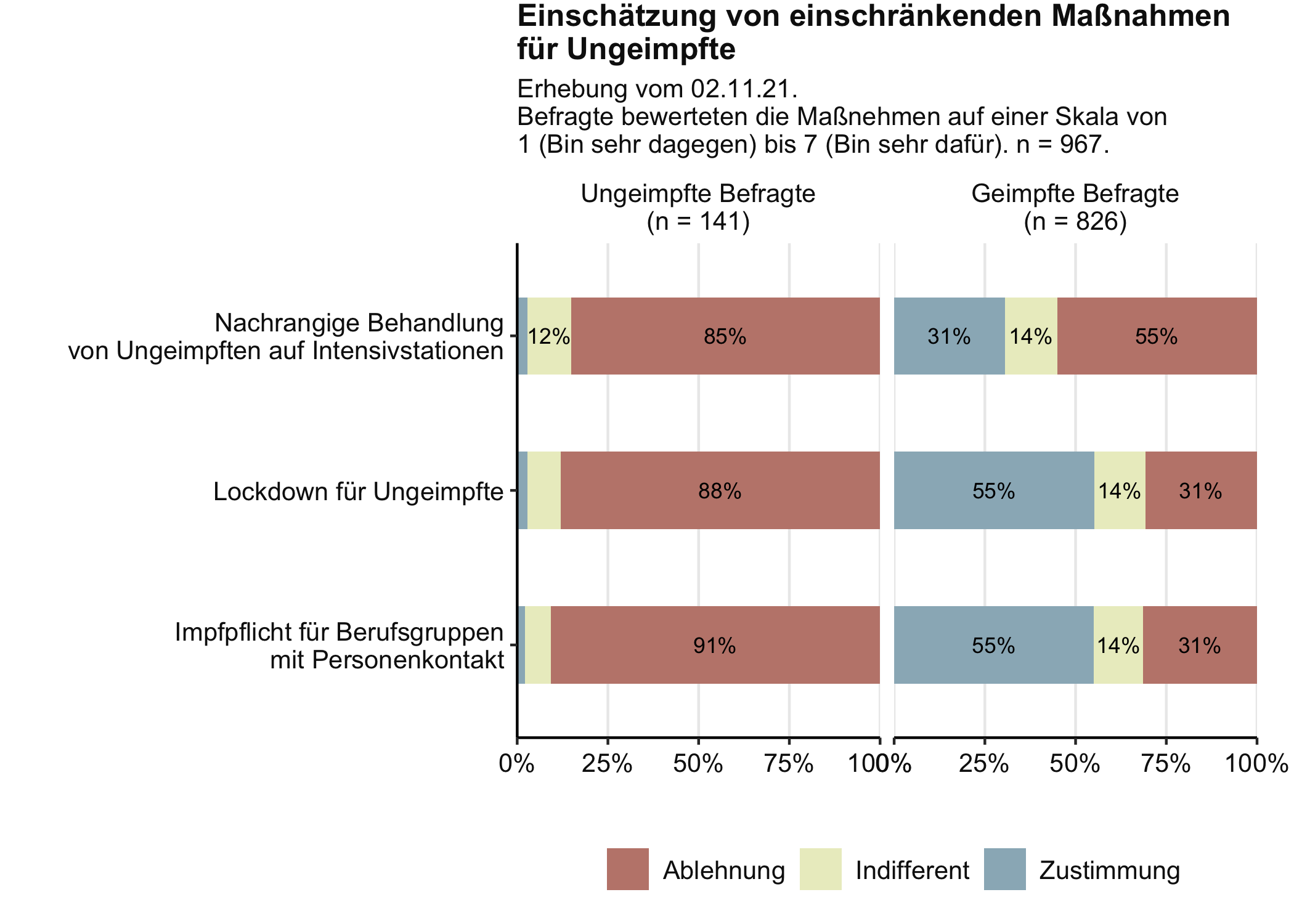

3.15 Akzeptanz einschränkender Maßnahmen für Ungeimpfte (Stand: 02.11.21)

Erwartungsgemäß lehnen ungeimpfte Befragte spezifische Einschränkungen für Ungeimpfte ab. Eine Mehrheit der geimpften Befragten befürworten sowohl eine Impflicht für Berufsgruppen mit Personenkontakt als auch einen Lockdown für Ungeimpfte. Die Akzeptanz einer nachrangigen intensivmedizinischen Behandlung für Ungeimpfte wird auch von geimpften Befragten mehrheitlich abgelehnt.

3.16 Wunsch nach Einheitlichkeit verschiedener Maßnahmen (Stand: 02.11.21)

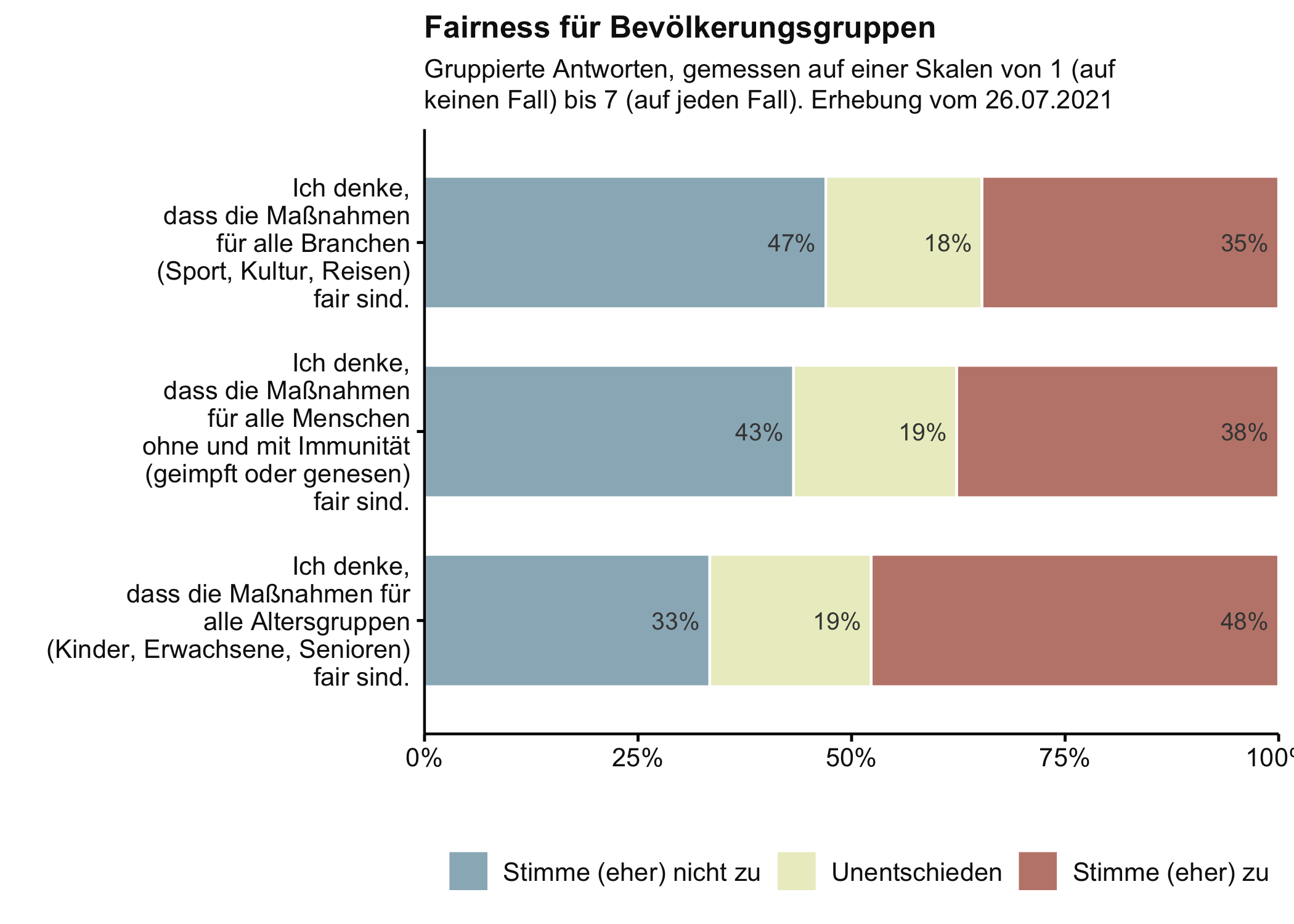

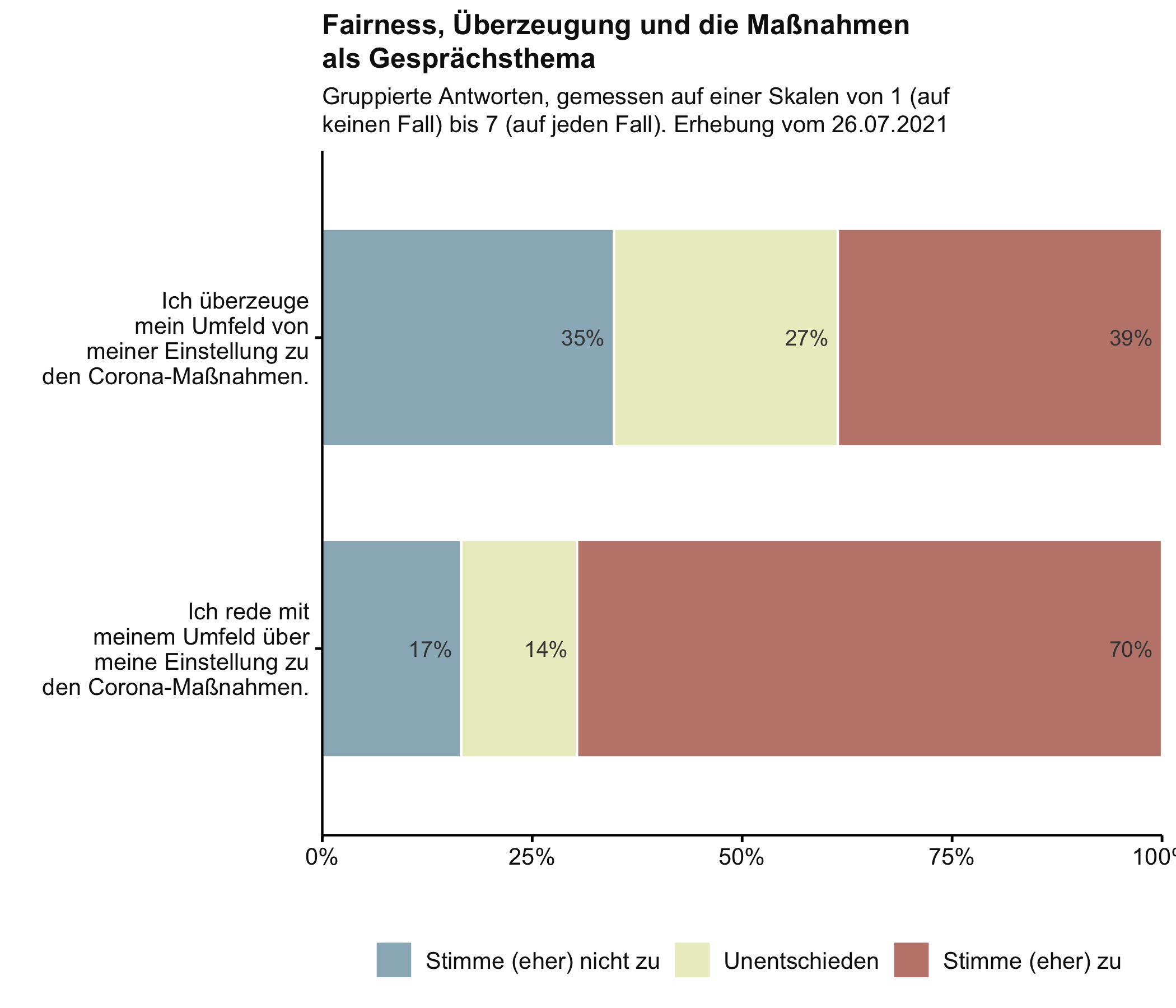

3.17 Fairness (Sommererhebung, 27.07.21)

In der Erhebung vom 27.07.21 wurde die Wahrnehmung der Maßnahmen als fair und richtig erhoben.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener hoher Fairness (Aus einem Mittelwert der Fairness für alle Gruppen) und …

mehr selbst ergriffenen Schutzmaßnahmen (z.B. AHA-AL und Kontaktreduktion): 0.36

Maßnahmen übertrieben finden: -0.5

höherem Vertrauen in die Bundesregierung: 0.47

höherem Vertrauen in das RKI: 0.46

höherer Impfabsicht: 0.47

Zusammenhang zwischen der Tendenz, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen und…

Maßnahmen übertrieben finden: -0.16

höherer Impfintention: 0.24

höherem Vertrauen in die Bundesregierung: 0.26

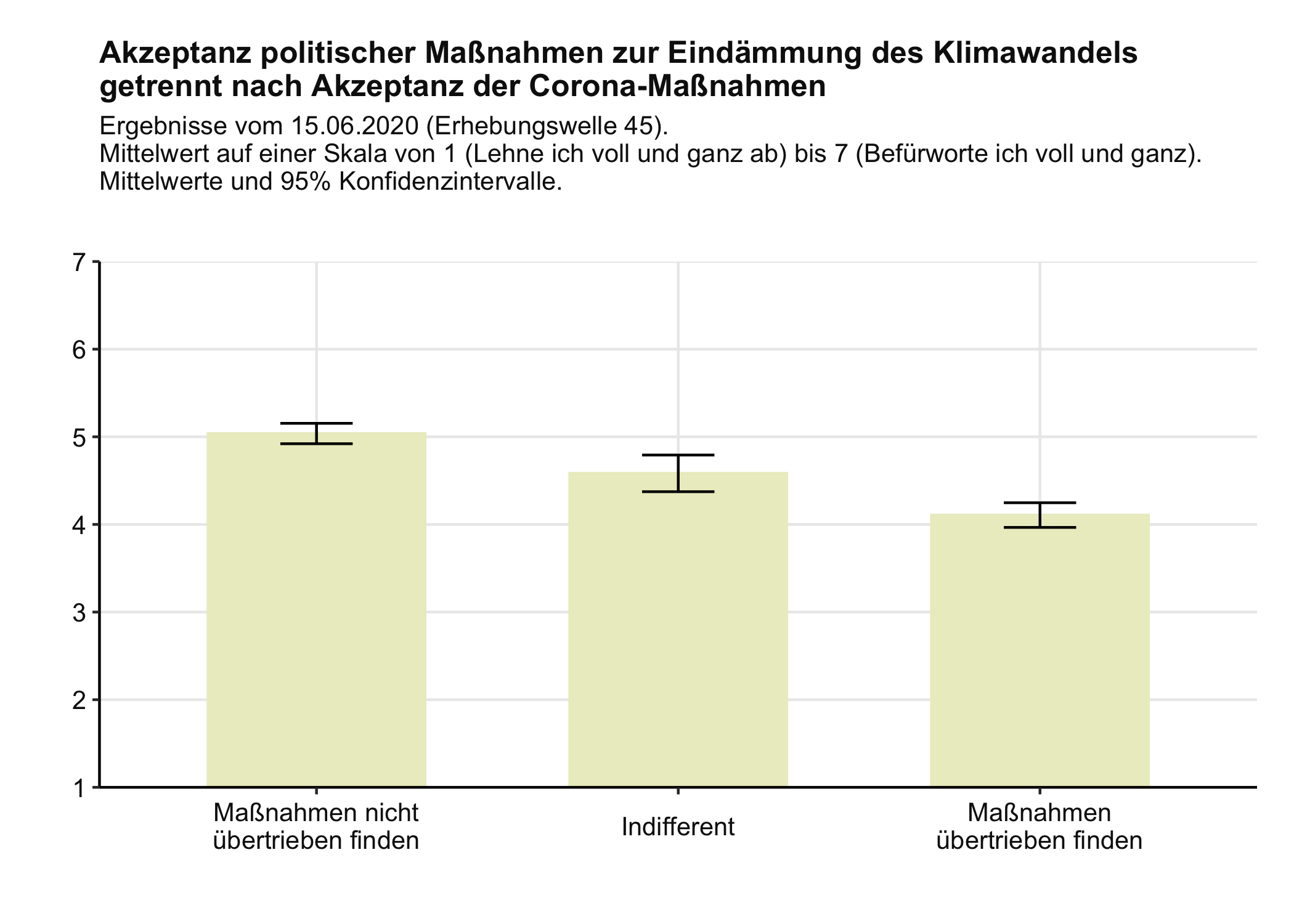

3.18 Sind die Maßnahmen (im Allgemeinen) fair? (Stand: Welle 13.07.21)

Seit der Erhebung vom 29.06.21 wurde die Wahrnehmung der Maßnahmen als fair und richtig erhoben. Auch hier ist das kritische Drittel zu finden, dass die Maßnahmen als (eher) nicht fair beurteilt. Korrelationen zeigen, dass Fairness-Wahrnehmung mit höherem Vertrauen und höherer Bereitschaft einhergeht, durch das eigene Verhalten (AHA-L und Impfen) der Infektion vorzubeugen.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener hoher Fairness und …

mehr selbst ergriffenen Schutzmaßnahmen (z.B. AHA-AL und Kontaktreduktion): 0.5

Maßnahmen weniger übertrieben finden: -0.65

höherem Vertrauen in die Bundesregierung: 0.52

höherem Vertrauen in das RKI: 0.6

höherer Impfintention: 0.52

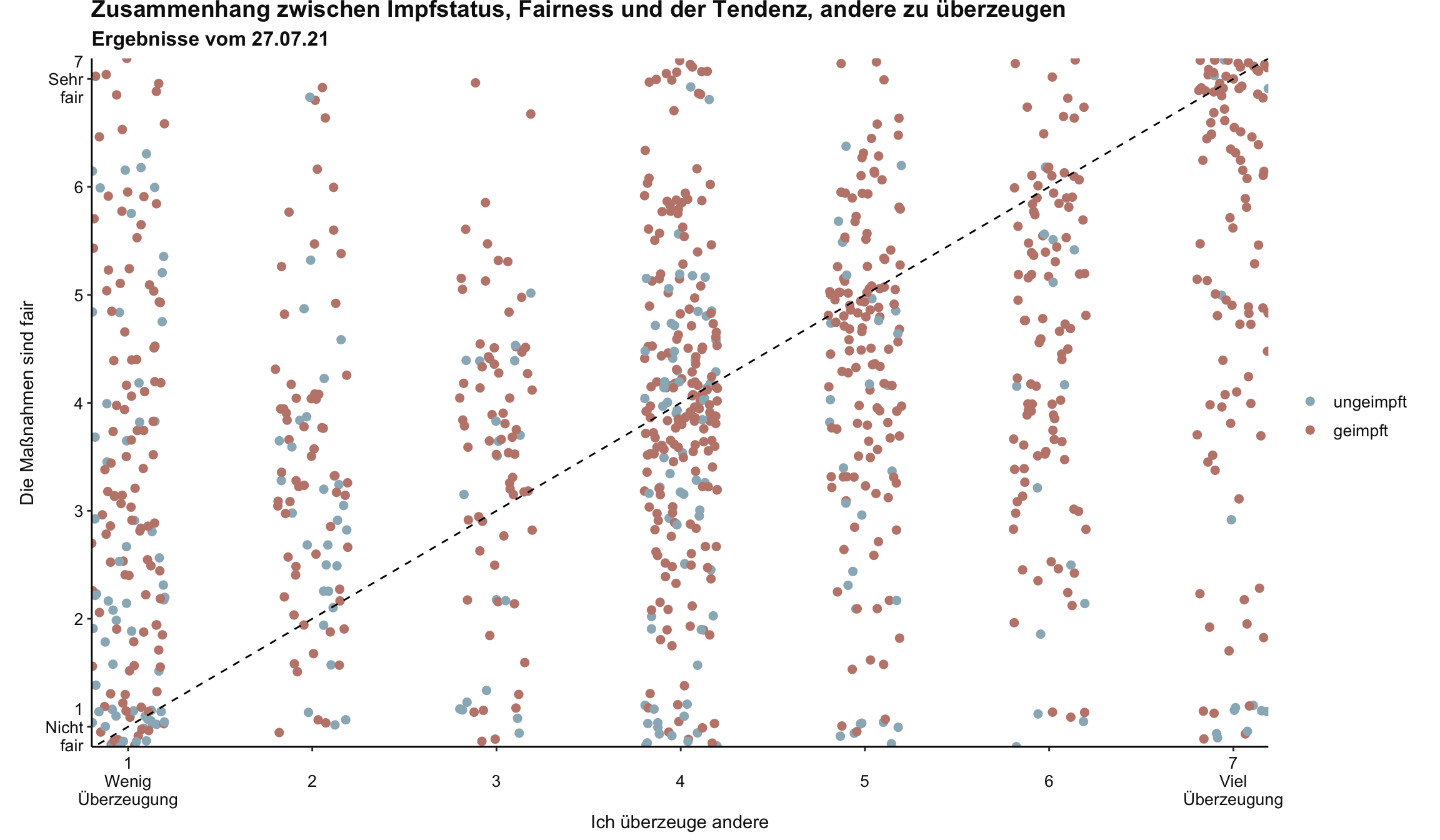

3.19 Von Corona-Krise und Klima-Krise (Stand: 15.06.21)

In der Welle vom 15.06.21 wurden die Teilnehmer, neben coronaspezifischen Themen, auch zum Klimawandel befragt. Die Befragten gaben an, inwieweit sie klimabewusstes Verhalten zeigen (z.B. „Ich habe tierische Produkte (z. B. Fleisch oder Milch) in meiner Ernährung vermieden“, „Ich habe an Umwelt- bzw. Klimaschutzorganisationen gespendet“), ob Handlungsbedarf besteht im Bezug auf den Klimawandel, was sie von politischer Regulierung halten (z.B. „Alle Kohlekraftwerke werden zeitnah vom Netz genommen“, „Autos mit Verbrennungsmotor werden durch klimafreundlichere Varianten ersetzt“), ob sie Sorge um zukünftige Generationen haben und ob der Klimawandel sie persönlich besorgt und inwieweit dieser sie beeinflussen wird.

Es bestehen mittlere bis große Zusammenhänge zwischen der Ablehnung von Corona-Maßnahmen, Verschwörungsdenken und der Ablehnung von Klimaschutzmaßnahmen. Die Ergebnisse deuten an, dass die Akzeptanz der Maßnahmen eher von allgemeinen Einstellungen beeinflusst wird, nicht durch kleinteilige Aspekte der Corona-Krise. Ein Faktor ist beispielsweise das Vertrauen in die Regierung.

Korrelationen zeigen einen statistischen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, können aber keine Aussage zur Kausalität treffen oder die Richtung des Wirkzusammenhangs treffen.

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. P-Werte unter 0,05 zeigen statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

| r | p | r | p | r | p | r | p | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Verhaltensänderungen zur Eindämmung des Klimawandels nicht notwendig | 0.46 | <.001 | 0.41 | <.001 | 0.4 | <.001 | -0.24 | <.001 |

| Individuelles Klimaschutzverhalten | -0.18 | <.001 | -0.17 | <.001 | -0.18 | <.001 | 0.22 | <.001 |

| Akzeptanz politischer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels | -0.4 | <.001 | -0.3 | <.001 | -0.34 | <.001 | 0.32 | <.001 |

| Beeinträchtigung zukünftiger Generationen durch Klimawandel | -0.35 | <.001 | -0.27 | <.001 | -0.26 | <.001 | 0.2 | <.001 |

| Wahrgenommener Schaden durch Klimawandel | -0.24 | <.001 | -0.15 | <.001 | -0.22 | <.001 | 0.17 | <.001 |

| Subjektive Wichtigkeit des Themas Klimawandel | -0.31 | <.001 | -0.22 | <.001 | -0.29 | <.001 | 0.29 | <.001 |

| Sorge wegen des Klimawandels | -0.39 | <.001 | -0.29 | <.001 | -0.35 | <.001 | 0.28 | <.001 |

3.19.1 Akzeptanz politischer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels getrennt nach Akzeptanz der Coronamaßnahmen

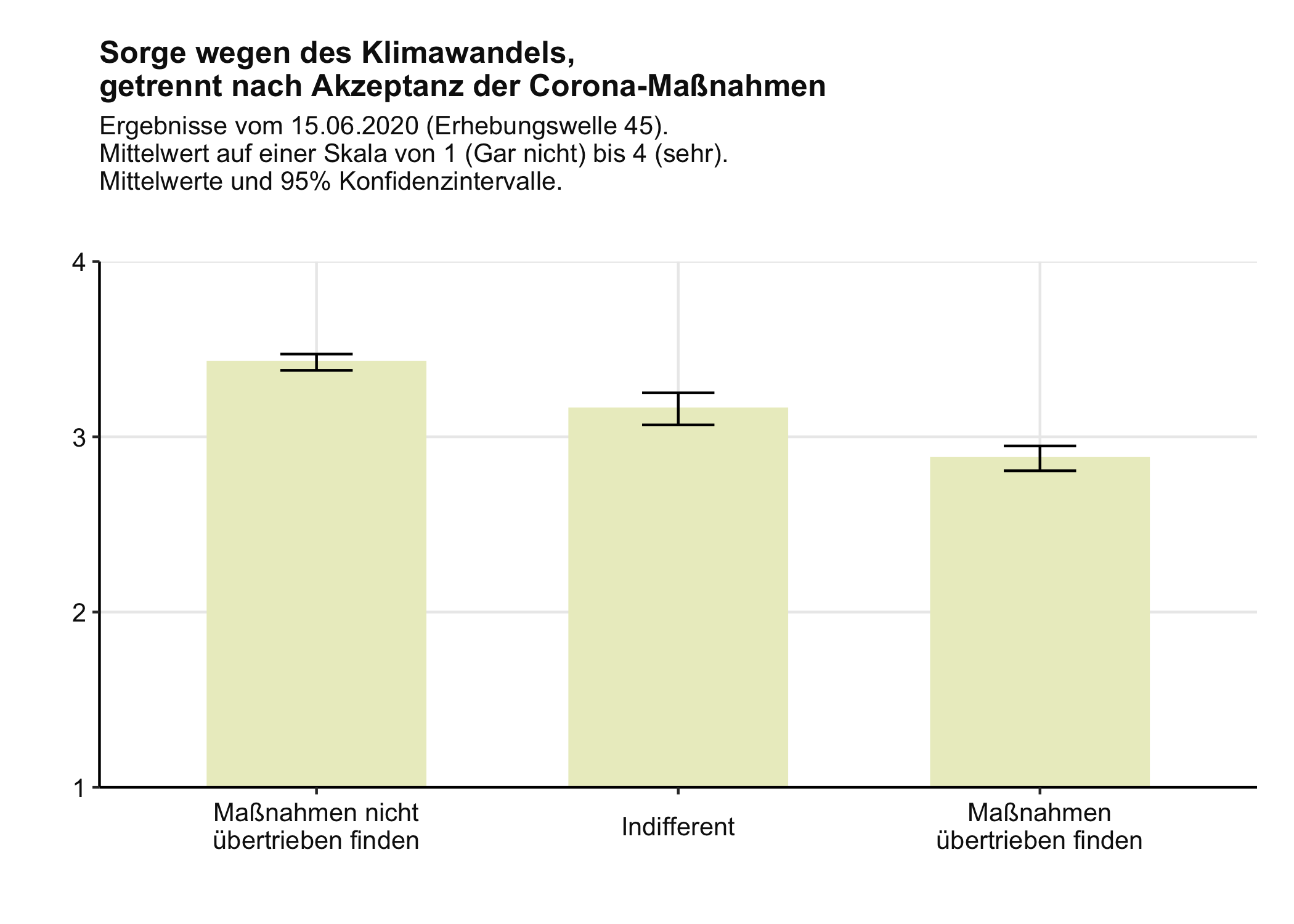

3.19.2 Sorge wegen des Klimawandels getrennt nach Akzeptanz der Coronamaßnahmen

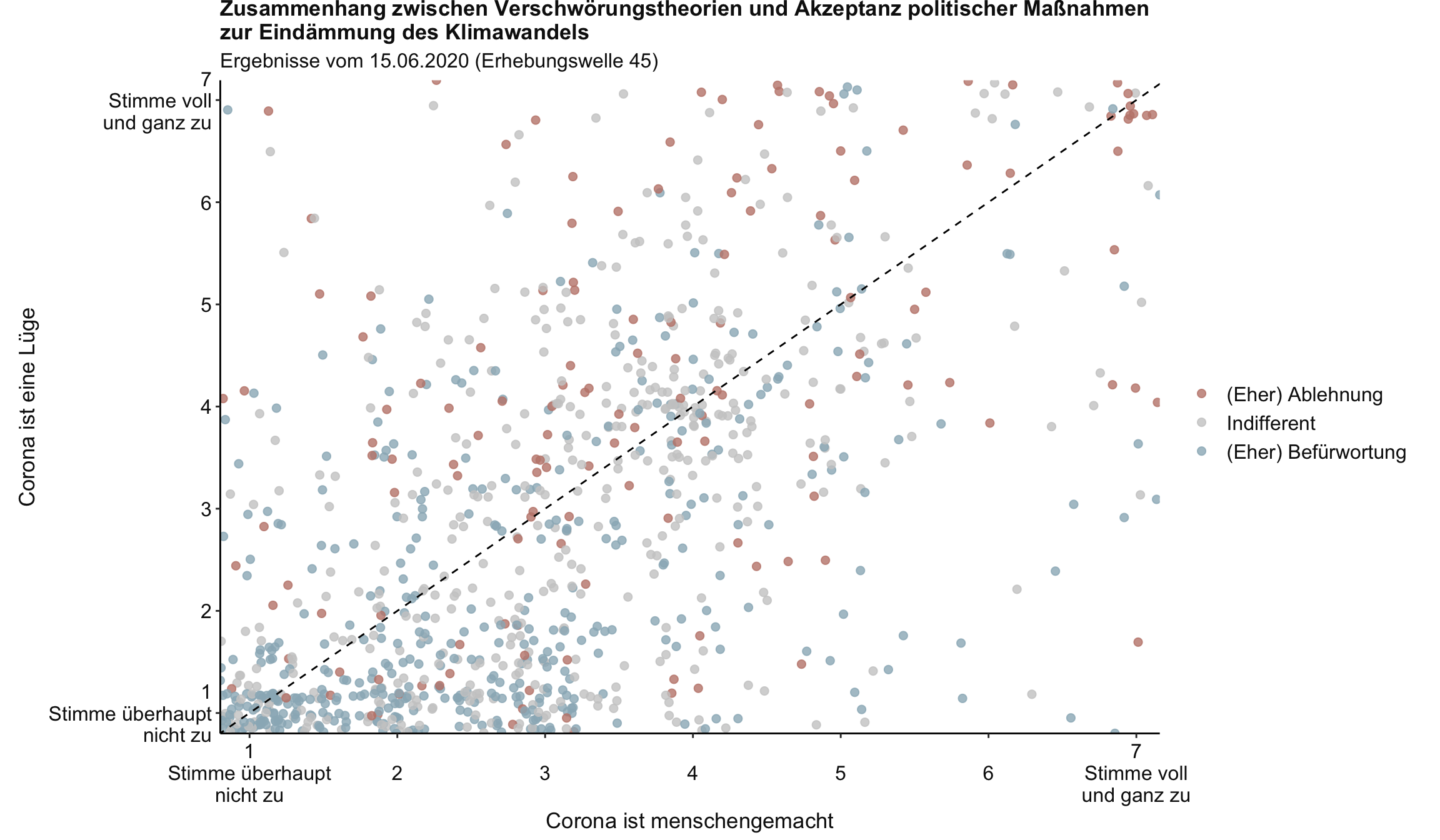

3.19.3 Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und der Akzeptanz politischer Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels

Die Teilnehmenden, die an beide genannten Corona-Verschwörungen glauben sind auch eher die Personen, die die Maßnahmen zur Eindämmerung des Klimawandels ablehnen.

3.20 Einstellung zu mehr Freiheitsrechten mit bestehender Immunität (Stand: 01.06.21)

54% stimmten (eher) zu, dass Personen mit nachgewiesener Corona-Immunität mehr Freiheiten bekommen sollten (z.B. mehr Menschen treffen). Die Zustimmung zu mehr Freiheiten bei nachgewiesener Corona-Immunität hat seit Anfang Februar 2021 damit kontinuierlich zugenommen.

3.21 Einstellungen zur Ausgangssperre (Stand: 20.04.21)

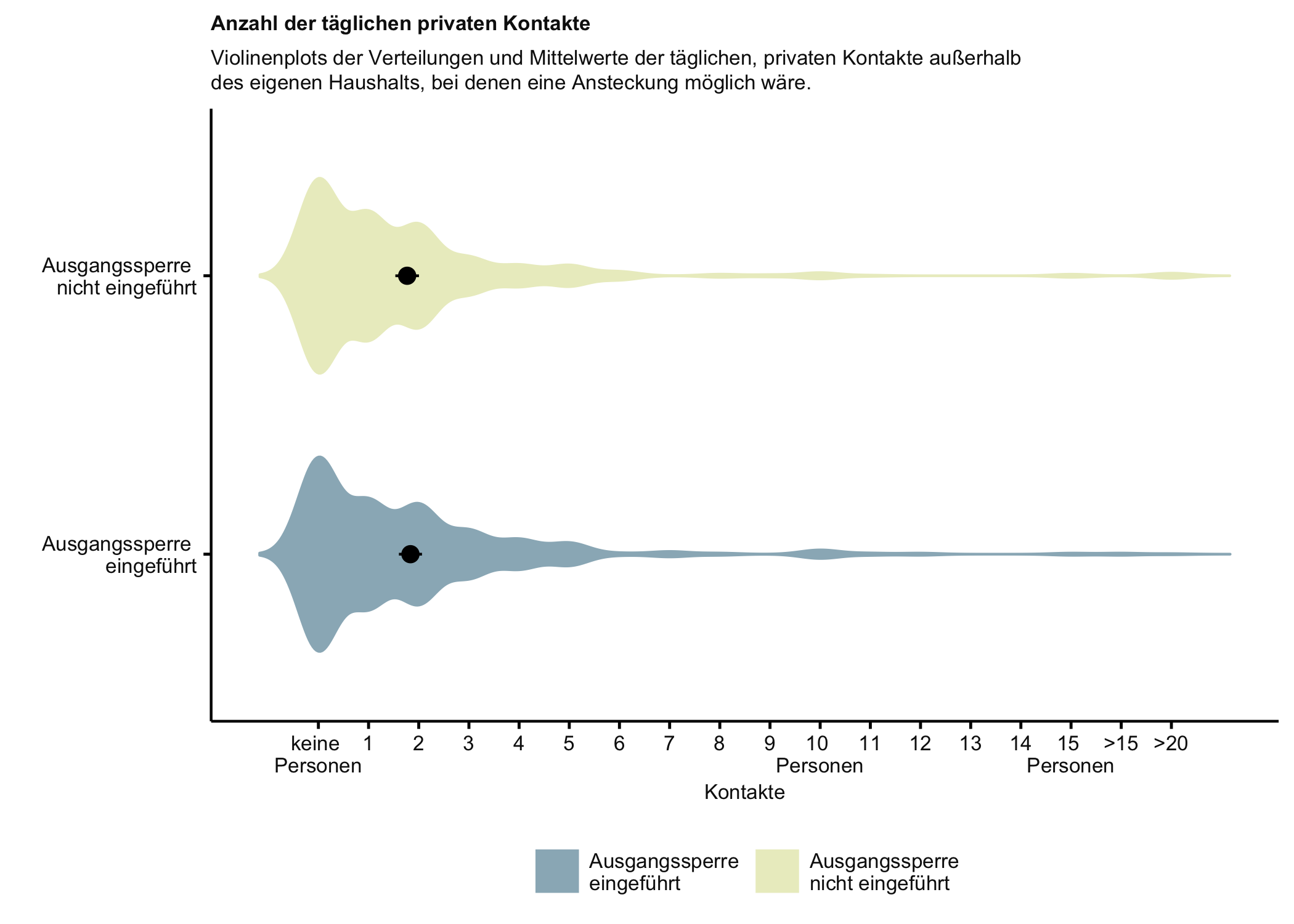

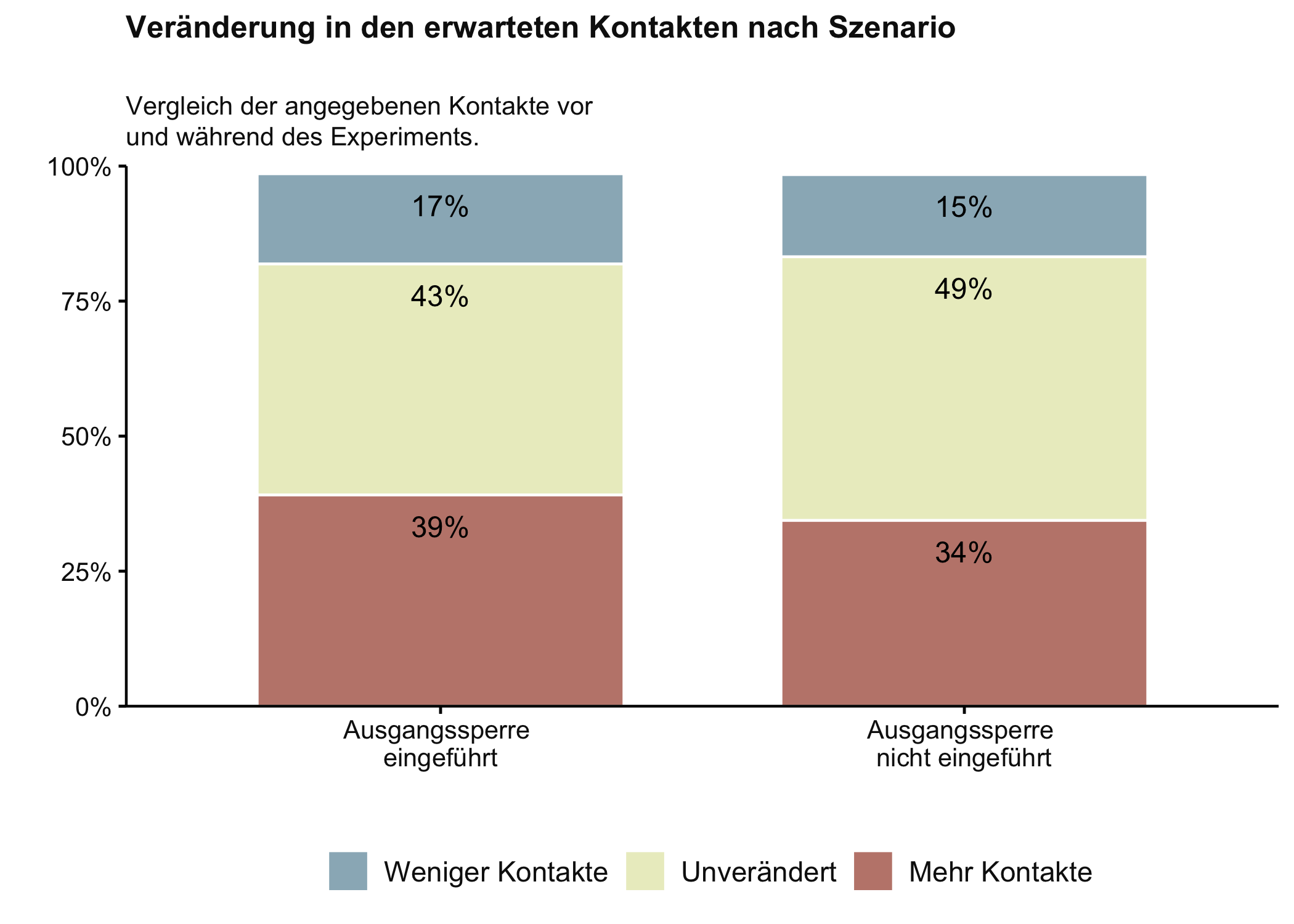

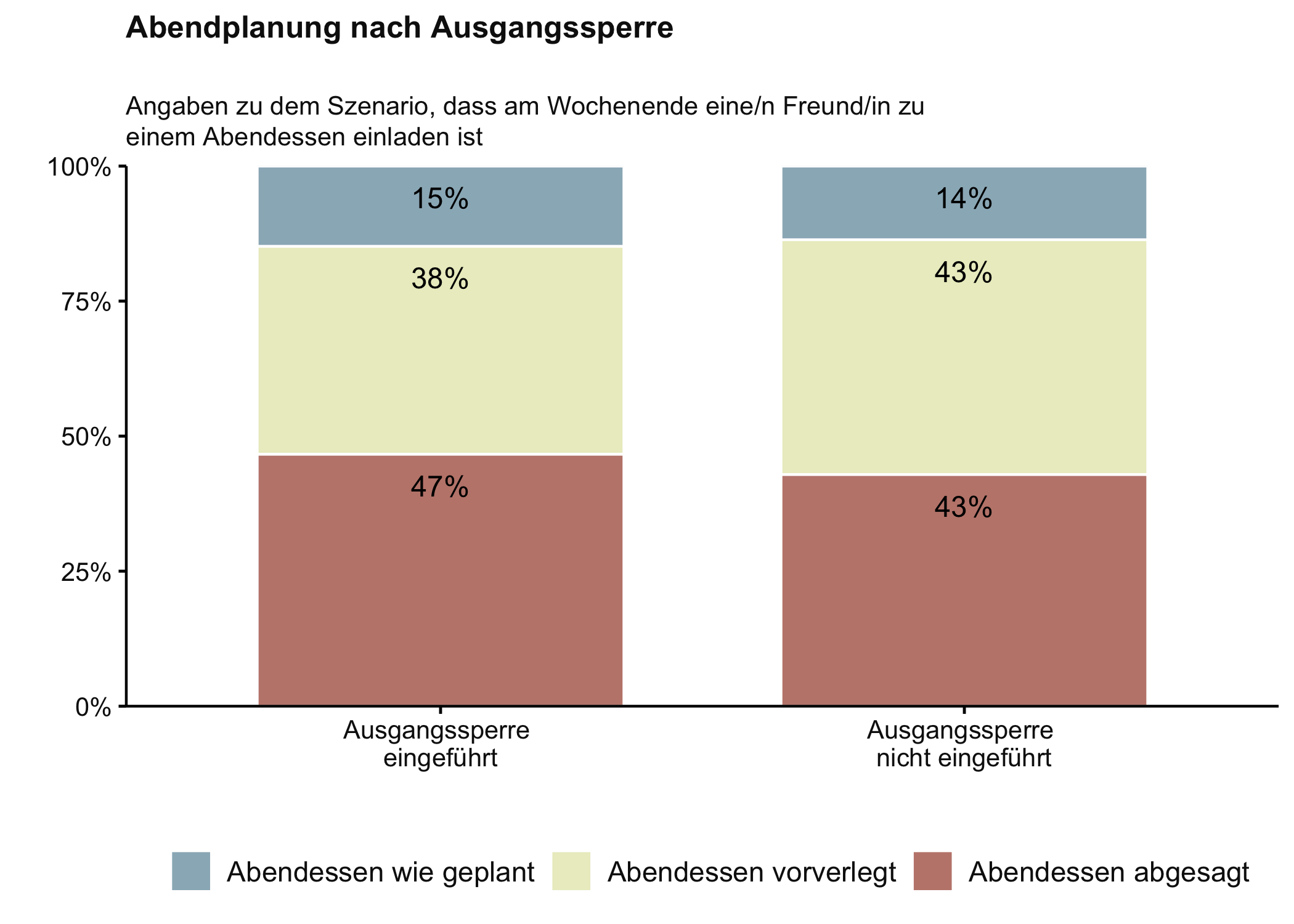

In der Erhebung vom 20.04.21 wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, denen jeweils ein Szenario vorgestellt wurde. Die erste Gruppe sollte sich vorstellen, dass die Inzidenz an ihrem Heimatort über 100 liegt und bei ihnen dementsprechend ab dem kommenden Wochenende eine Ausgangsperre eingeführt wird. Die andere Gruppe sollte sich vorstellen, dass die Inzidenz an ihrem Heimatort über 100 liegt, die zuvor diskutierte Ausgangssperre aber nun doch nicht eingeführt wird.

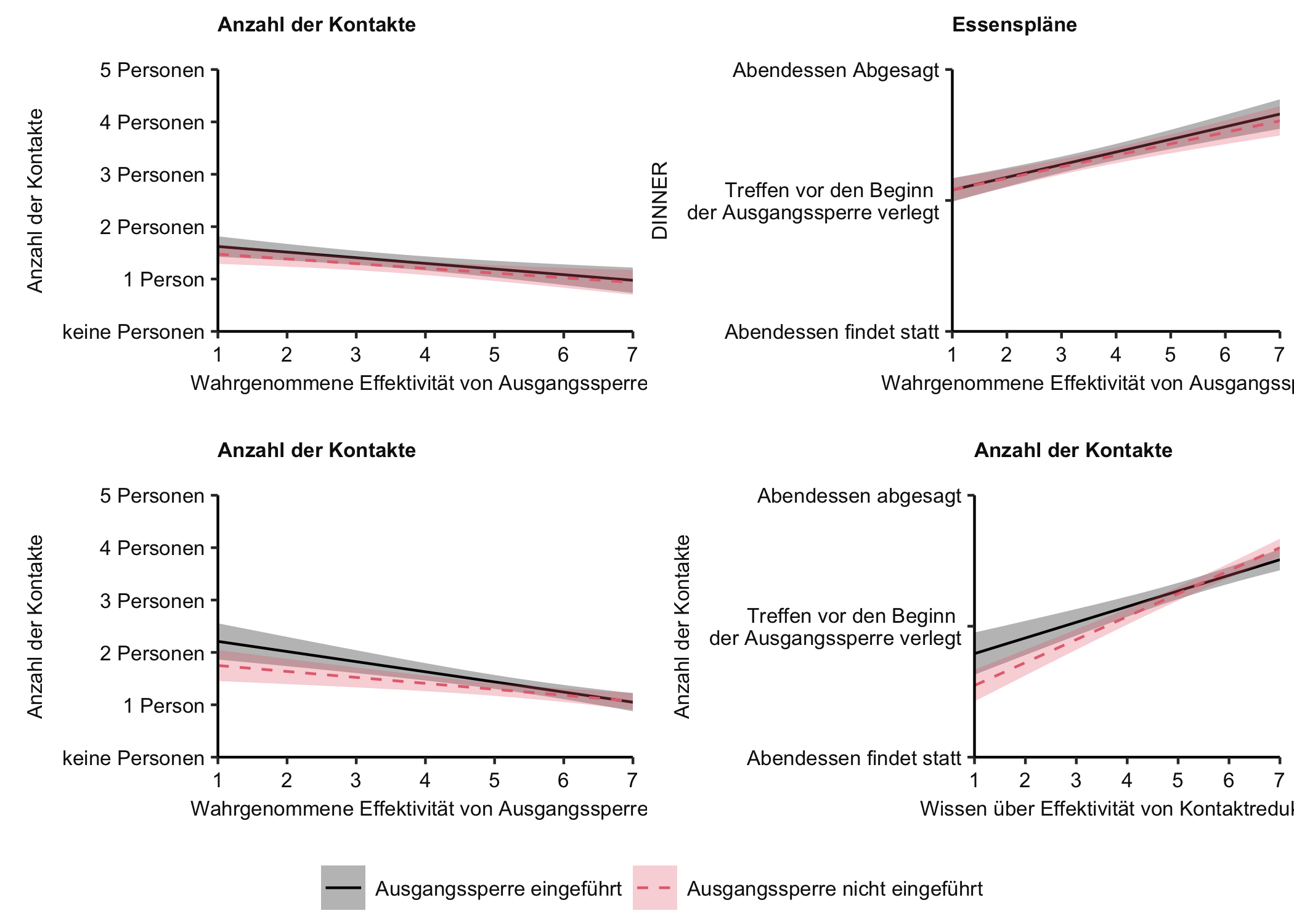

Unter den Teilnehmern zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der erwarteten täglichen privaten Kontakte mit potenziellem Ansteckungsrisiko. Ebenso führte die Ausgangssperre nicht dazu, dass die Befragten ein fiktives Abendessen mit einem/einer Freund/Freundin eher absagen oder nach vorne verlegen würden. Personen die Ausgangssperren für effektiver halten, würden das Abendessen unabhängig vom vorgestellten Szenario eher nach vorne verlegen oder absagen.

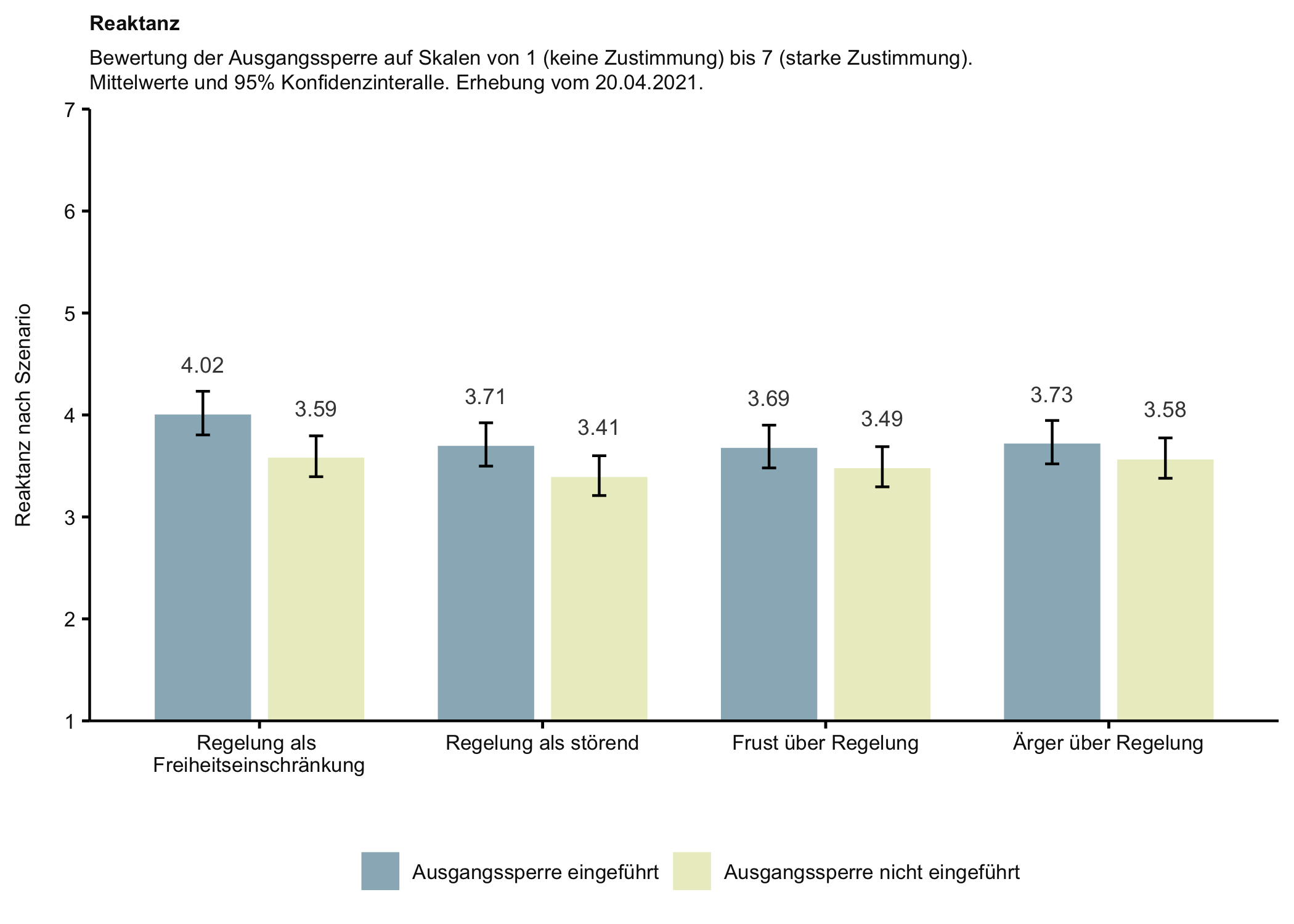

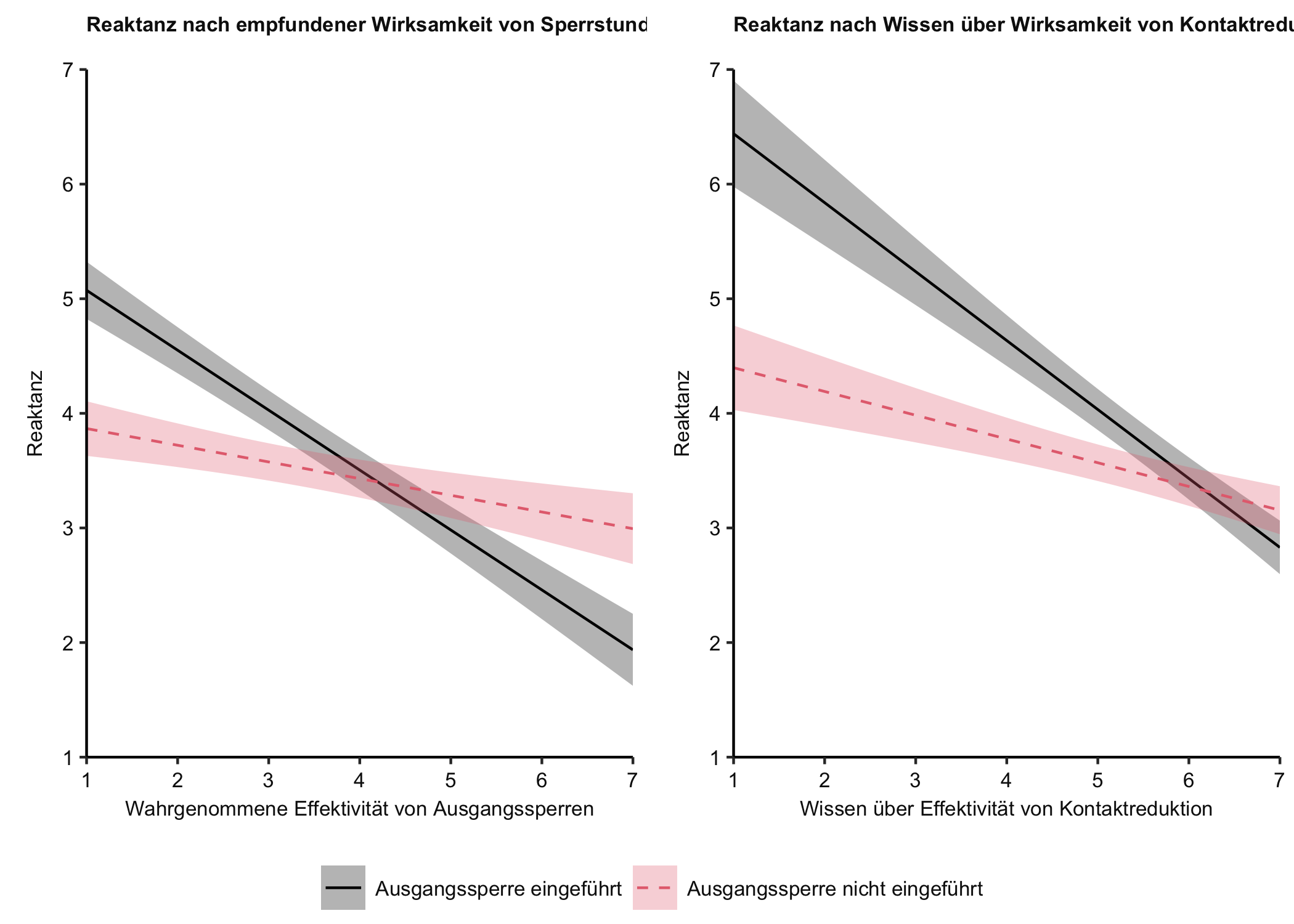

Zwischen den beiden Gruppen zeigten sich allerdings deutliche Unterschiede in der Bewertung des jeweiligen Szenarios. Die Gruppe mit in Kraft getretener Ausgangssperre zeigt signifikant mehr Reaktanz (Frust, Ärger, Regelung als Freiheitsbeschränkung oder störend) als die Gruppe ohne Ausgangsbeschränkung. 41% zeigten hier (eher) hohe Zustimmung zu den Aussagen, während der Anteil in der Gruppe ohne Ausgangssperre bei 31% lag.

Die Reaktanz ist hierbei abhängig von der Einschätzung der Effektivität von Ausgangssperren. Personen die Ausgangssperren für Effektiver halten, zeigen weniger Reaktanz. Dieser Effekt ist allerdings weniger stark für Personen in der Gruppe ohne Ausgangssperren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Abendessenspläne abgesagt oder vorverlegt werden, ist unter Personen die Ausgangssperren für effektiv halten unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit höher. Die Anzahl der erwarteten täglichen privaten Kontakte unterscheidet sich nicht signifikant nach Einschätzung der Effektivität oder Gruppenzugehörigkeit.

3.22 Akzeptanz weiterer Einschränkungsmaßnahmen im Detail (Stand: 23.02.21)

3.23 Rechte und Pflichten von Personen mit Immunität (Stand: 23.02.21)

22% gaben an, dass Personen mit nachgewiesener Corona-Immunität verpflichtet werden sollten, gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen. Die eher geringe Akzeptanz ist seit Mai 2020 stabil.

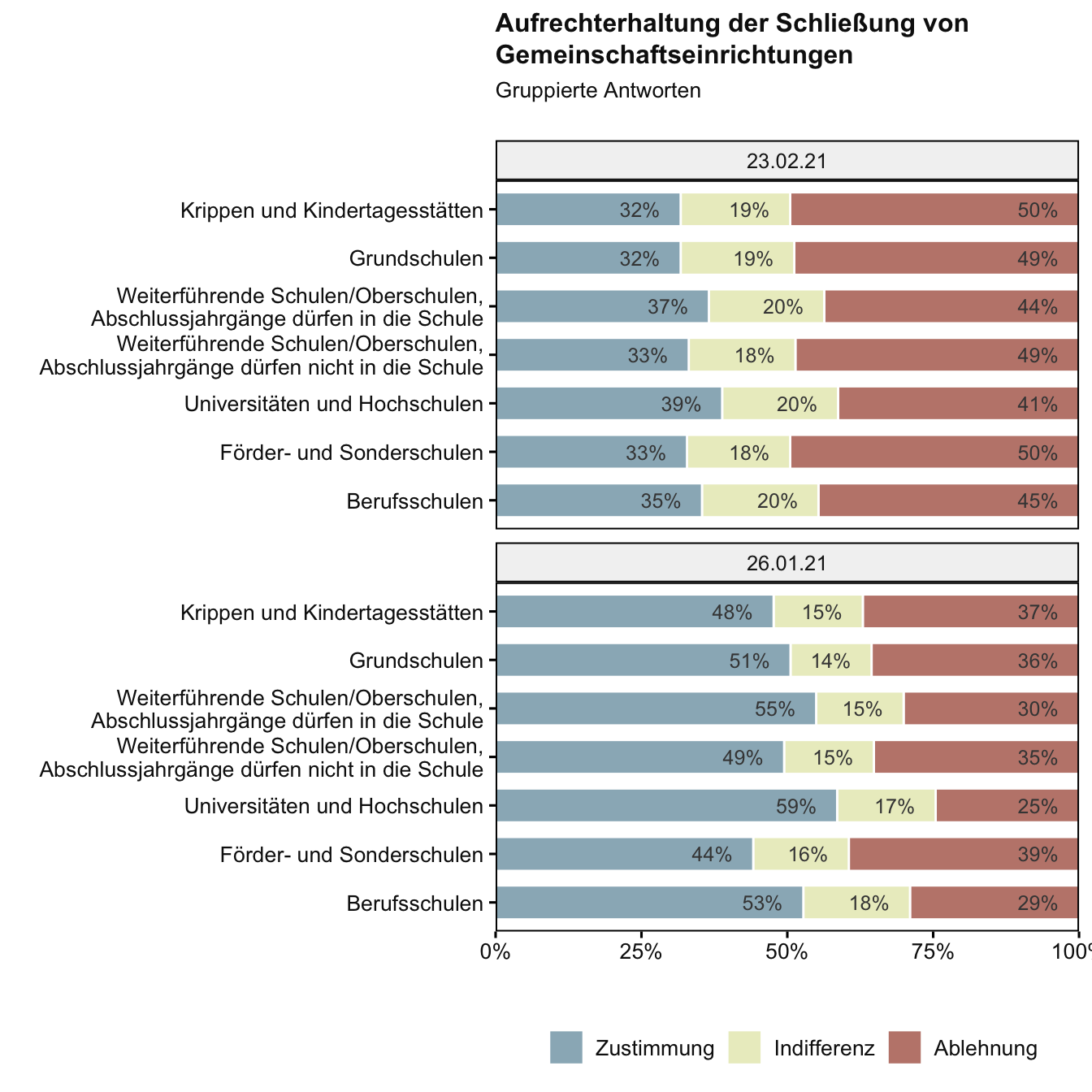

3.24 Einstellung zur Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen (Stand: 23.02.21)

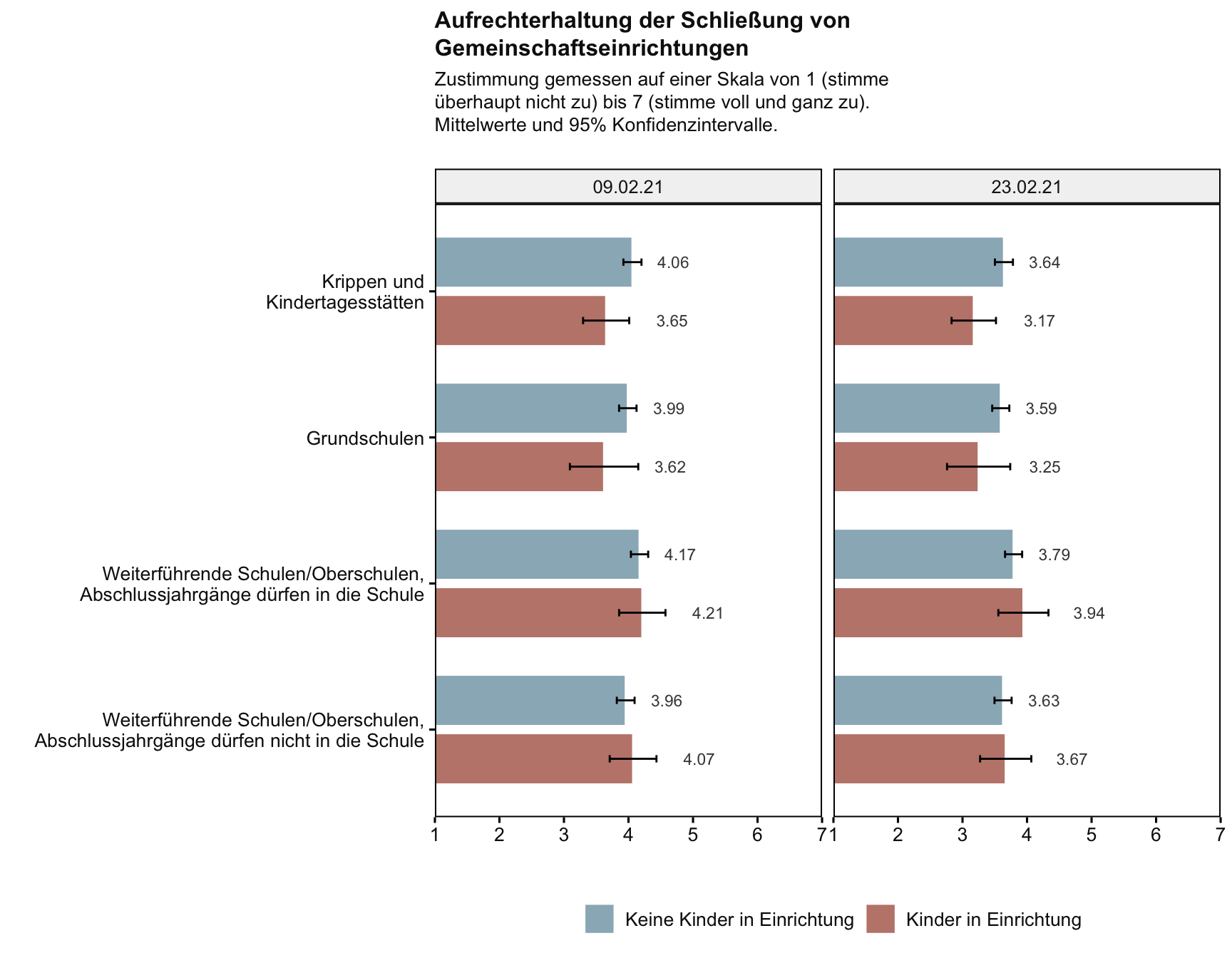

In der Welle vom 23.02.21 wurden die Teilnehmer gebeten, die Schulschließungen zu bewerten.

Die Zustimmung zur Aufrechterhaltung der Schließungen variiert je nach Einrichtung zwischen 37% und 51%. Mit Ausnahme der Hochschulen und Berufsschulen sprechen sich mindestens ein Drittel der Befragten für ein Ende der Schließungen aus.

Menschen mit Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen stimmen der Aufrechterhaltung der Schließung dieser Einrichtungen weniger zu als andere Menschen.

Was sagt die Zustimmung zur Aufrechterhaltung der Schließung von Krippen und Kindertagesstätten vorher?

Interpretation: Dargestellt sind die Ergebnisse einer linearen Regressionsanalyse. CI sind die 95% Konfidenzintervalle der Koeffizienten (betas). Wenn diese Null einschließen, hat die entsprechende Variable keinen statistisch bedeutsamen Einfluss. Fettgedruckte Einflussfaktoren sind signifikant und haben einen statistisch bedeutsamen Einfluss. Das heißt für Werte mit positivem Vorzeichen: höhere Werte auf diesem Einflussfaktor führen zu mehr Akzeptanz. Das heißt für Werte mit negativem Vorzeichen: höhere Werte auf diesem Einflussfaktor führen zu weniger Akzeptanz

Die Zustimmung ist höher für Personen, die:

jünger sind,

ein höheres gefühltes Risiko haben,

in einer Großstadt leben,

weniger davon überzeugt sind, dass durch die Schließungen langfristige Nachteile für Kinder entstehen,

nicht im Gesundheitssektor arbeiten.

| Zustimmung zur Aufrechterhaltung der Schließung von Krippen und Kindertagesstätten | |||

|---|---|---|---|

| Variablen | std. Beta | standardized CI | p |

| Kind im relevanten Alter | -0.06 | -0.12 – 0.00 | 0.062 |

| Alter | -0.07 | -0.13 – -0.00 | 0.040 |

| Geschlecht: weiblich | -0.01 | -0.13 – 0.11 | 0.879 |

|

Schulbildung: 10+ Jahre (ohne Abitur) vs. 9 Jahre |

-0.14 | -0.34 – 0.07 | 0.199 |

|

Schulbildung: Abitur vs. 9 Jahre |

-0.10 | -0.30 – 0.10 | 0.313 |

|

Mittelstadt vs. Kleinstadt |

0.07 | -0.08 – 0.22 | 0.376 |

| Großstadt vs. Kleinstadt | 0.14 | 0.01 – 0.28 | 0.039 |

| Aktuelle Belastung | -0.05 | -0.11 – 0.01 | 0.110 |

|

Beruf im Gesundheitssektor |

-0.35 | -0.58 – -0.11 | 0.004 |

|

Chronisch krank (vs. nicht chronisch krank) |

0.07 | -0.06 – 0.20 | 0.276 |

| Affektives Risiko | 0.24 | 0.18 – 0.30 | <0.001 |

|

Sorge um psych. Gesundheit der Kinder |

-0.05 | -0.13 – 0.03 | 0.209 |

|

Sorge um langfristige Nachteile bei Kindern |

-0.21 | -0.29 – -0.14 | <0.001 |

| Observations | 1012 | ||

| R2 / R2 adjusted | 0.142 / 0.131 | ||

3.25 Ausfüllen von Kontaktdokumenten bei der Beanspruchung von Dienstleistungen (Stand: 01.12.20)

89.19 % achten häufig oder immer darauf, die Kontaktdokumente in Restaurants, Bars, bei Frisören, etc. korrekt auszufüllen (Vorwelle: 91.12 %). Personen über 30 Jahren (91.26 %) achteten zuletzt stärker darauf als Personen unter 30 Jahre (81.29 %).

Vielfach wurde diskutiert, ob durch einen Vertrauensverlust (z.B. durch die Nutzung der Kontaktinformationen durch die Polizei) die Kontaktinformationen nicht mehr korrekt ausgefüllt werden. Im Folgenden wird daher der Zusammenhang zwischen Verhalten (zu Kontaktformularen) und Vertrauen (in die Bundesregierung, in die Gesundheitsbehörden) in einer Korrelation überprüft.

Häufigkeit korrektes Ausfüllen (zum aktuellen Erhebungszeitpunkt) und …

Vertrauen in die Bundesregierung: 0.18

Vertrauen in die Gesundheitsbehörden: 0.22

Der Zusammenhang zwischen Vertrauen ist gering und positiv, was bedeutet, dass Personen, die den Behörden mehr vertrauen, auch häufiger korrekte Angaben machen und umgekehrt Personen mit wenig Vertrauen seltener korrekte Angaben machen.

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. Fettdruck zeigt statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

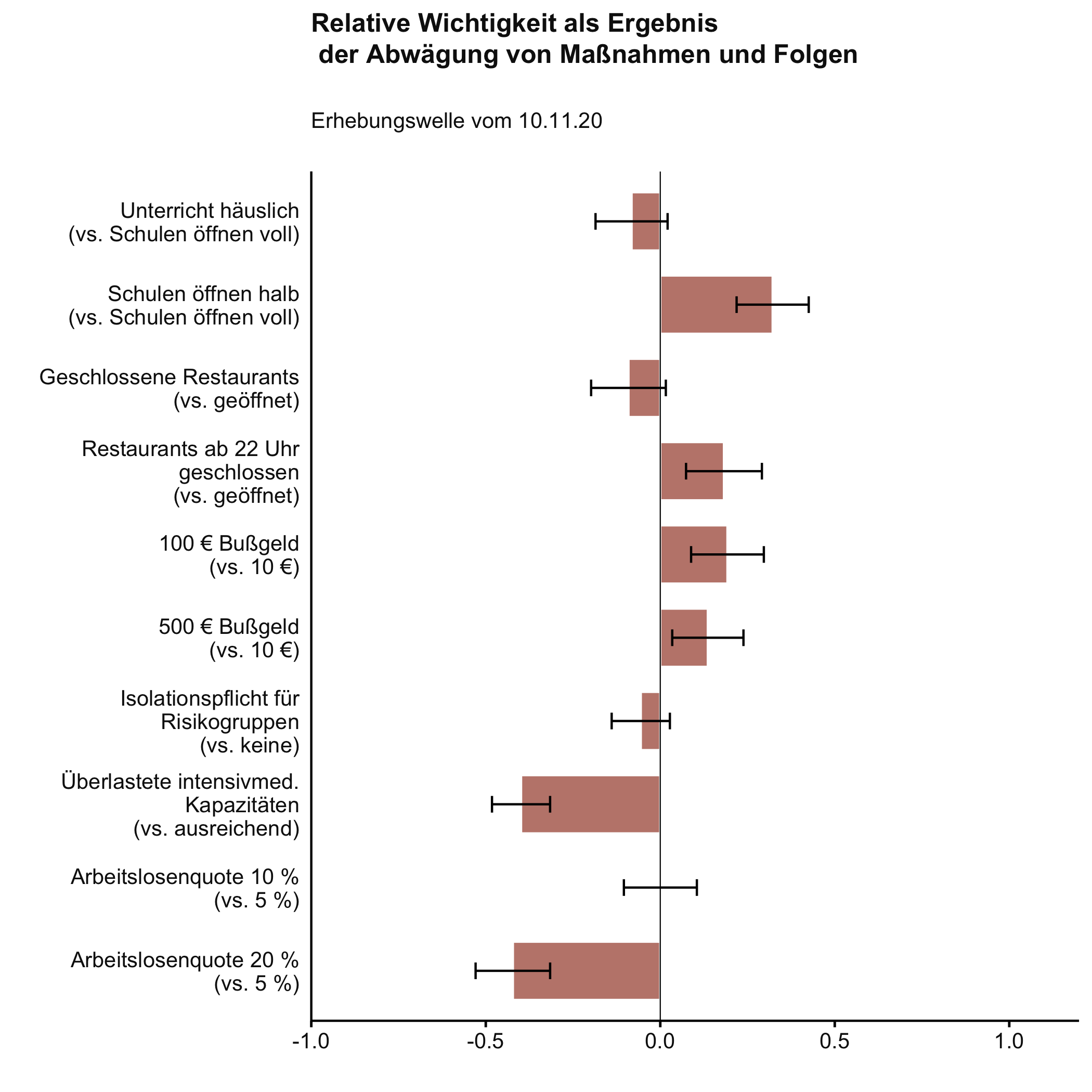

3.26 Akzeptanz von Maßnahmenbündeln (Stand: 10.11.20)

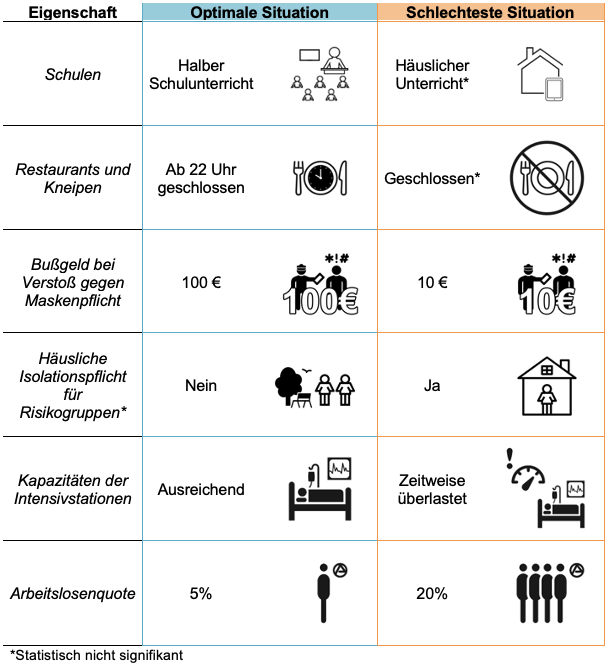

Methode: In der 26. Welle wurde zum fünften Mal ein Discrete Choice Experiment (DCE) eingesetzt. Es ermöglicht eine komplexe Abfrage von Präferenzen, die als Kombinationen von Maßnahmen und Folgen vorgestellt werden. Die Befragten beurteilen dabei mehrere Eigenschaften einer potenziellen Lage gleichzeitig, d. h. sie müssen ggf. zwischen verschiedenen Eigenschaften abwägen. Ziel ist es, die jeweilige Bedeutung einer Maßnahme oder Folge vor dem Hintergrund der jeweils anderen und damit deren relative Bedeutung für die Befragten zu bestimmen.

Den Befragten wurden jeweils zwei Szenarien mit sechs Bereichen zur Entscheidung gegenübergestellt. Die Bereiche betrafen die Organisation des Schulunterrichts (häuslicher Unterricht, halber Schulunterricht; d. h. Schüler werden in halben Klassenstärken abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet, voller Schulunterricht), Restaurants und Kneipen (geschlossen, ab 22 Uhr geschlossen, geöffnet), die Höhe des Bußgeldes bei Verstoß gegen die Maskenpflicht (10, 100, 500 €), die häusliche Isolationspflicht für Risikogruppen (nein, ja), die Kapazitäten der intensivmedizinischen Versorgung (ausreichend, mehrere Wochen überlastet) sowie die Höhe der Arbeitslosenquote (5, 10, 20 %).

Abbildung: Beispiel für das Stimulusmaterial. Abgebildet sind die auf der Basis der Ergebnisse zusammengestellten Kombinationen, die sich aus den relativen Wichtigkeiten ergeben haben (beste Situation, schlechteste Situation). Quelle: MH

Interpretation: Die folgende Abbildung zeigt die relativen Wichtigkeiten (Koeffizienten mit 95% Konfidenzintervall. Wenn dieses die Null-Linie schneidet, ist die Eigenschaft nicht relevant.) Je größer der Wert, desto wichtiger ist diese Eigenschaft. Wenn die Balken nach rechts weisen (positiver Einfluss), führt das Vorhandensein dieses Merkmals zu einer höheren Akzeptanz eines Szenarios, das diese Eigenschaft besitzt. Wenn die Balken nach links weisen (negativer Einfluss), führt das Vorhandensein dieses Merkmals zu einer geringeren Akzeptanz eines Szenarios, das diese Eigenschaft besitzt

Als wichtigste Merkmale präferierten die Befragten insgesamt eine ausreichende intensivmedizinische Versorgung ohne Überlastungen (s. Abbildung) und die Vermeidung einer Arbeitslosenquote von 20 %. Ähnlich bedeutsam war den Befragten ein halber Schulunterricht. Von nachgeordneter Wichtigkeit war die Verhängung eines Bußgeldes in Höhe von 100 € oder mehr und die Öffnung von Restaurants und Kneipen bis 22 Uhr. Die häusliche Isolation von Risikogruppen blieb in Relation zu den übrigen Themen ohne Bedeutung.

Männer und Frauen stimmten in der Bewertung der drei identifizierten wichtigsten Themen Gesundheit, Arbeitslosenquote und Organisation des Schulunterrichts im Wesentlichen überein. Bei den nachgeordneten Themen fielen Unterschiede auf: Frauen lehnten die Isolationspflicht für Risikogruppen ab, während Männer indifferent waren. Während Männer offene Restaurants und Kneipen wünschten, präferierten Frauen eine Schließung ab 22 Uhr. Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht tolerierten Männer höhere Bußgelder als Frauen.

Der Vergleich der Altersgruppen deckte bei Älteren ab 65 Jahren abweichende Präferenzen auf. Im Gegensatz zu den Jüngeren war Älteren eine vollständige oder teilweise Schließung von Restaurants und Kneipen wichtiger. Ältere befürworteten die Isolationspflicht für Risikogruppen. Bußgelder spielten für Ältere in Relation zu den anderen Themen keine Rolle. Die Vermeidung der intensivmedizinischen Überlastung war Älteren tendenziell wichtiger als Jüngeren. Befragten mit Kindern unter 14 Jahren war die Vermeidung von häuslichem Unterricht besonders wichtig.

Schlussfolgerungen: Sicherstellung der intensivmedizinischen Versorgung und Vermeidung hoher Arbeitslosigkeit sind akzeptierte Ziele für die Befragten. In anderen Bereichen muss die Politik mit Präferenzunterschieden zwischen betroffenen Bevölkerungsgruppen umgehen: Organisation des Schulunterrichtes und Isolation von Risikopersonen.

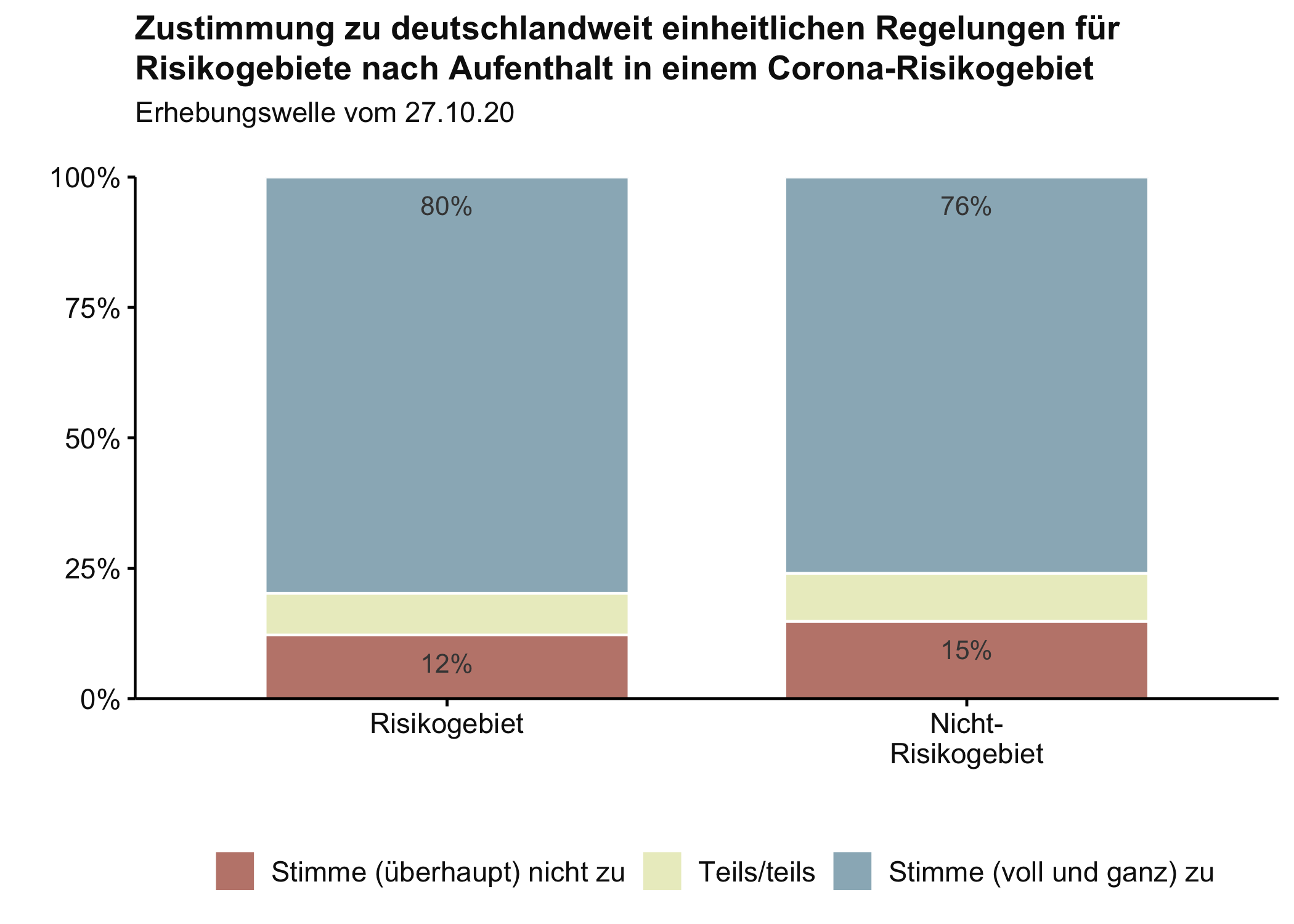

3.27 Einheitlichkeit der Regelungen für Risikogebiete (Stand: 27.10.20)

In der Welle vom 27.10.20 wurden die Teilnehmer zu deutschlandweiten Einheitlichkeit für Maßnahmen in Risikogebieten befragt.

77.8 % stimmen zu, dass deutschlandweit die gleichen Regeln für Risiko-Gebiete gelten sollten.

83.4 % wissen, welche Regeln aktuell für sie gelten.

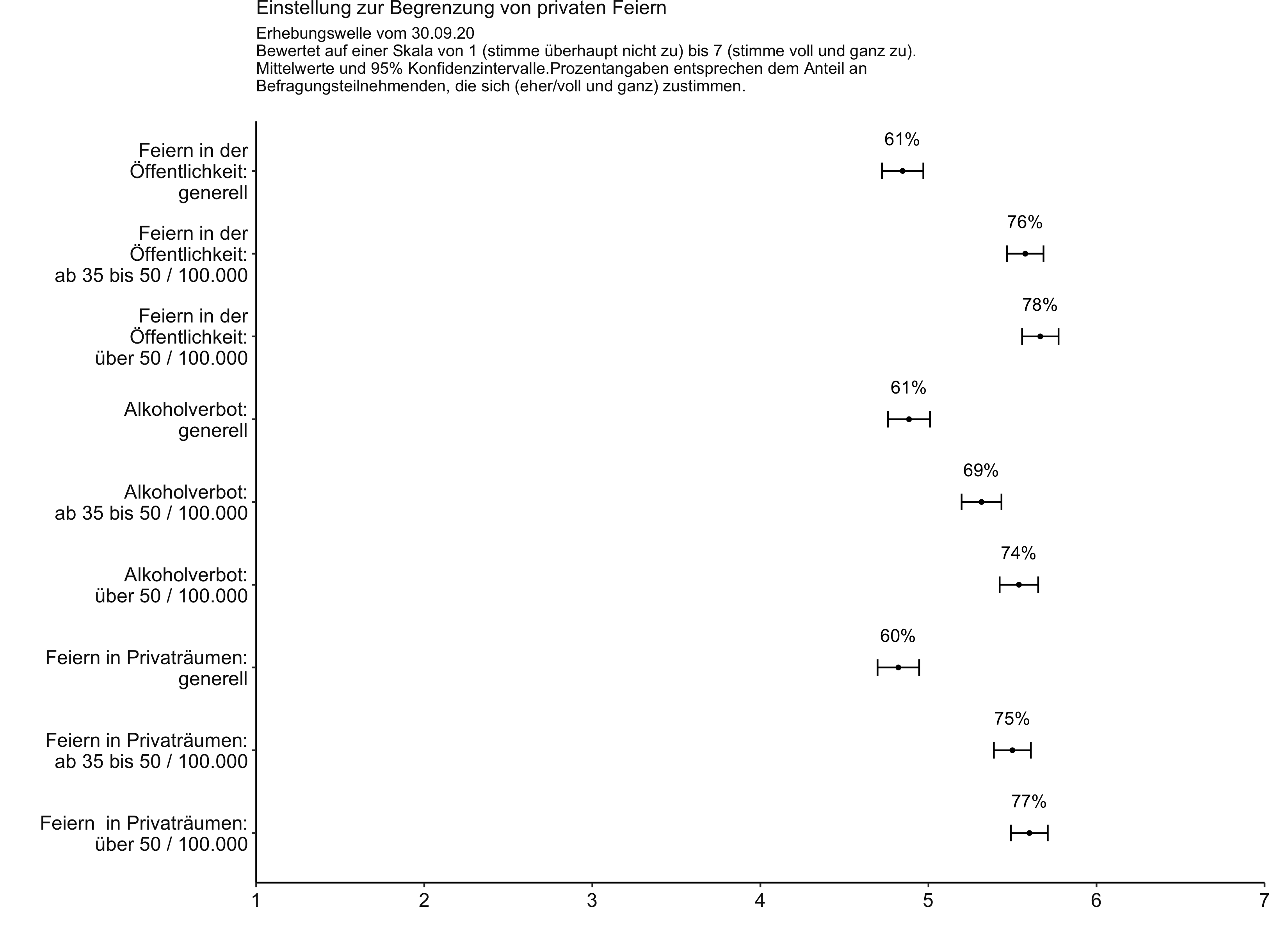

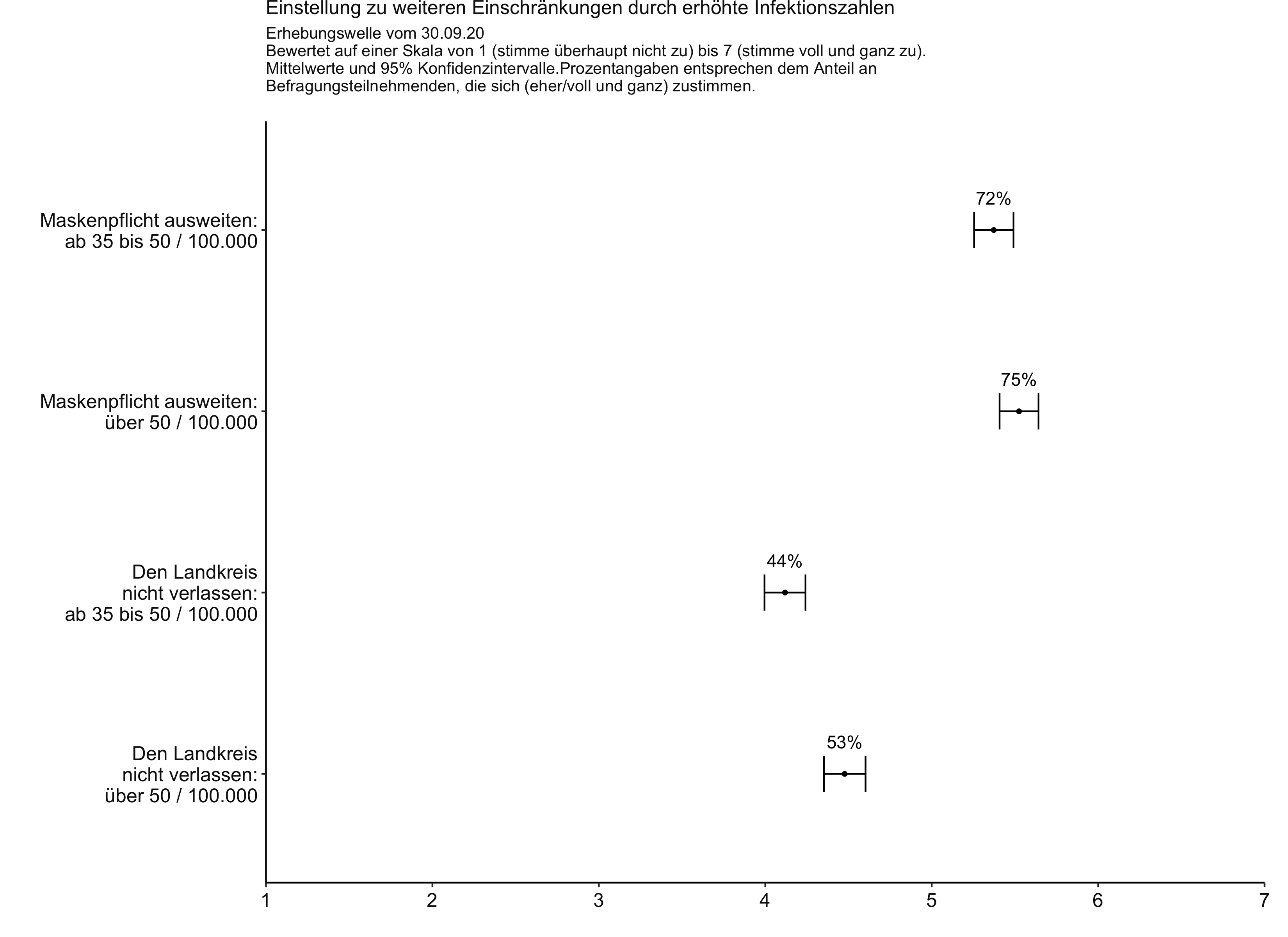

3.28 Bestimmungen zu privaten Feiern und Alkohol (Stand: 30.09.20)

In der Welle vom 30.09.20 wurde die generelle Akzeptanz verschiedener Regelungen mit der Akzeptanz, gegeben 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, verglichen. Generell gilt: Maßnahmen werden eher akzeptiert, je mehr Neuinfektionen auftreten. Nur 60% befürworten eine generelle Begrenzung der Personenanzahl bei privaten Feiern. Wenn es zu einem kritischen Infektionsgeschehen kommt, befürworten über 75% die Einschränkung der Personenanzahl bei privaten Feiern im privaten oder öffentlichen Raum (ob die Feiern im privaten oder öffentlichen Raum stattfinden, wirkt sich dabei nicht auf die Akzeptanz aus). Ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum wird eher bei höheren Fallzahlen akzeptiert; 69% (74%) würden es bei 35 (50) Neuinfektionen/100.000 Einwohnern akzeptieren. Einer Ausweitung der Maskenpflicht bei 35 oder 50 Neuinfektionen stimmen über 70% zu. Bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern stimmen 53% einer potenziellen Regelung zu, die besagt, dass Personen den betroffenen Landkreis nicht verlassen dürfen.

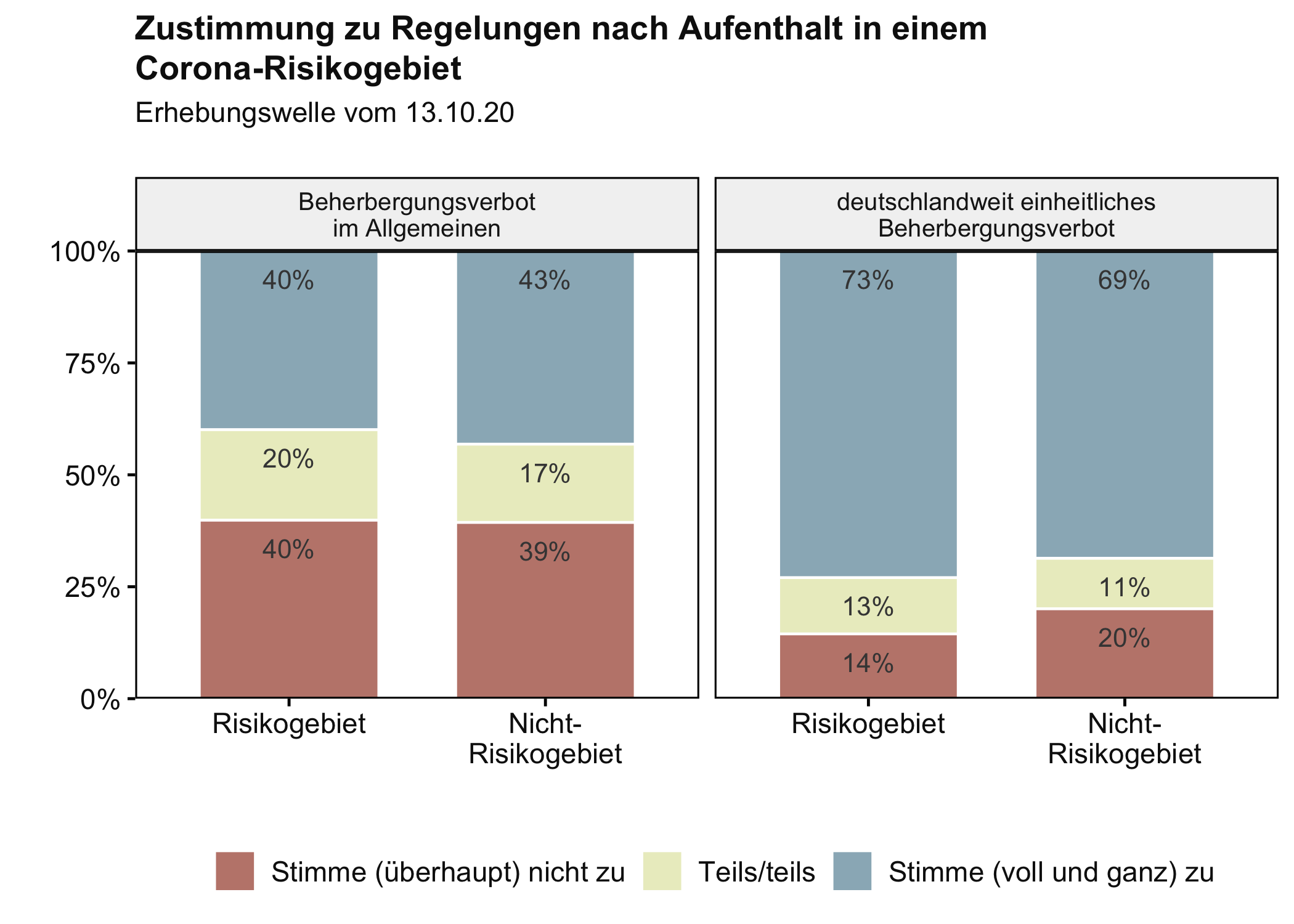

3.29 Zustimmung zum Beherbergungsverbot (Stand: 13.10.20)

In der Welle vom 13.10.20 wurden die Teilnehmer zum Beherbergungsverbot befragt.

41.9 % stimmen zu, dass es Personen aus Corona-Risikogebieten nicht erlaubt sein sollte, in Nicht-Risikogebieten in Hotels, Pensionen, etc. zu übernachten (sogenanntes “Beherbergungsverbot”).

69.4 % befürworten eine deutschlandweit einheitliche Regelungen zur Beherbergung von Personen aus Corona-Risikogebieten.

76 % stimmen zu, dass deutschlandweit die gleichen Regeln für Risiko-Gebiete gelten sollten.

85.6 % wissen, welche Regeln aktuell für sie gelten.

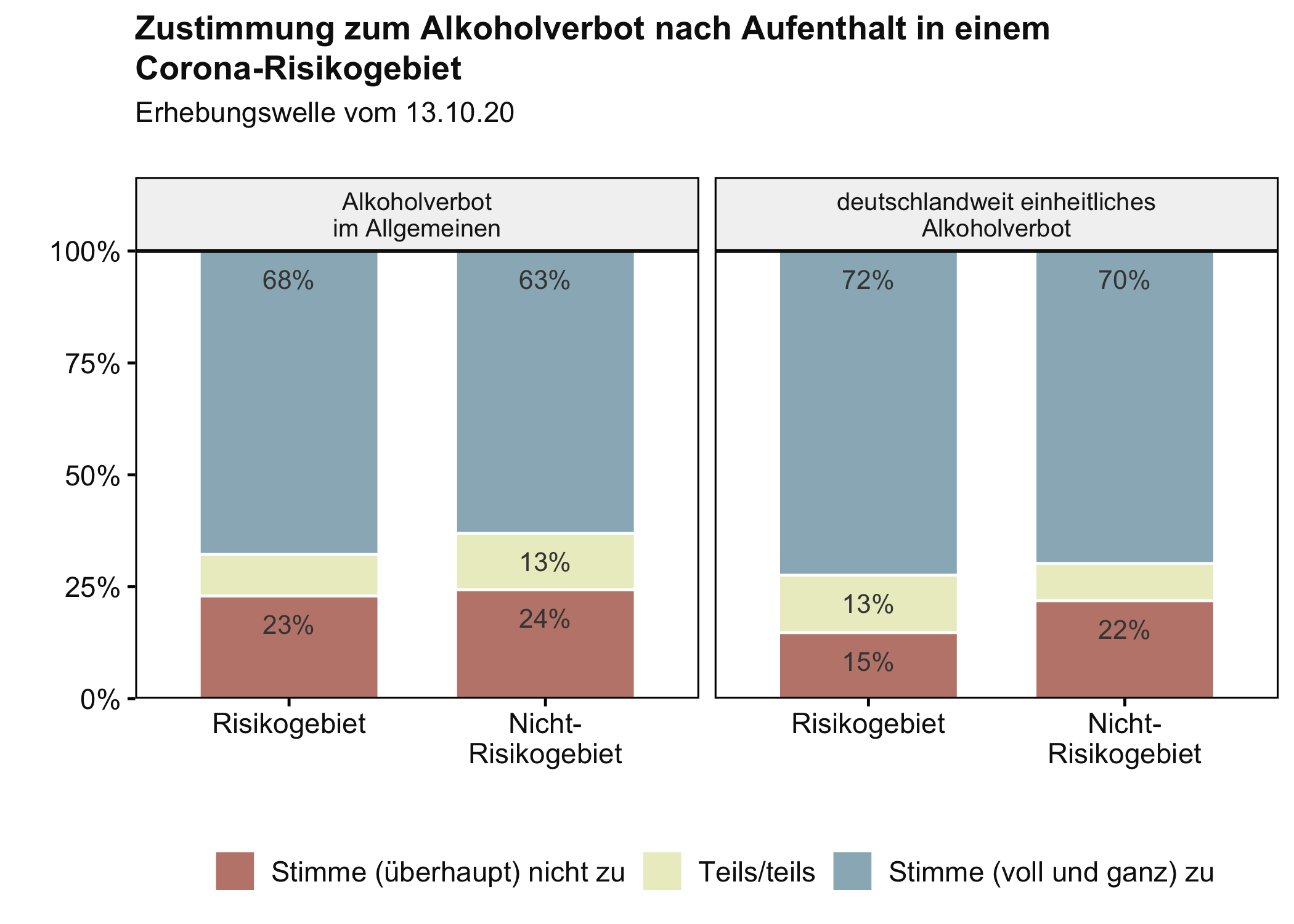

3.30 Zustimmung zum Alkoholverbot (Stand: 13.10.20)

In der Welle vom 13.10.20 wurden die Teilnehmenden zum Alkoholverbot befragt.

63.9 % stimmen zu, dass in Corona-Risikogebieten der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum (z.B. auf Plätzen und im Stadtpark) nicht erlaubt sein sollte.

69.9 % befürworten eine deutschlandweit einheitliche Regelungen zum Alkoholkonsum im öffentlichen Raum in Corona-Risikogebieten.

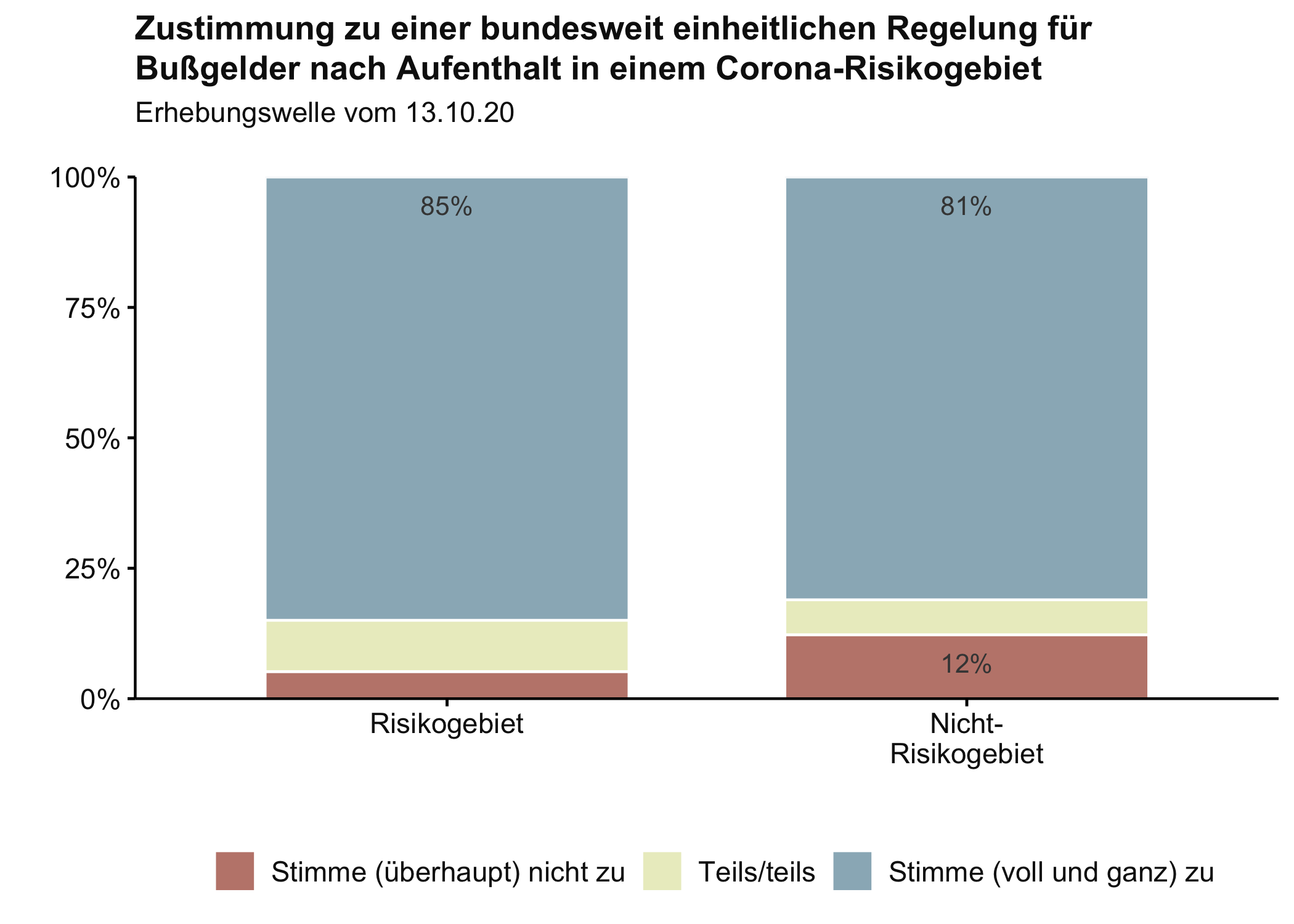

3.31 Zustimmung zu Bußgeldern (Stand: 13.10.20)

In der Welle vom 13.10.20 wurden die Teilnehmenden zu Bußgeldern befragt.

81.5 % stimmen der folgenden Aussage zu: Ob es Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen gibt (z.B. gegen die Maskenpflicht) und wie hoch diese sind sollte deutschlandweit einheitlich geregelt sein.

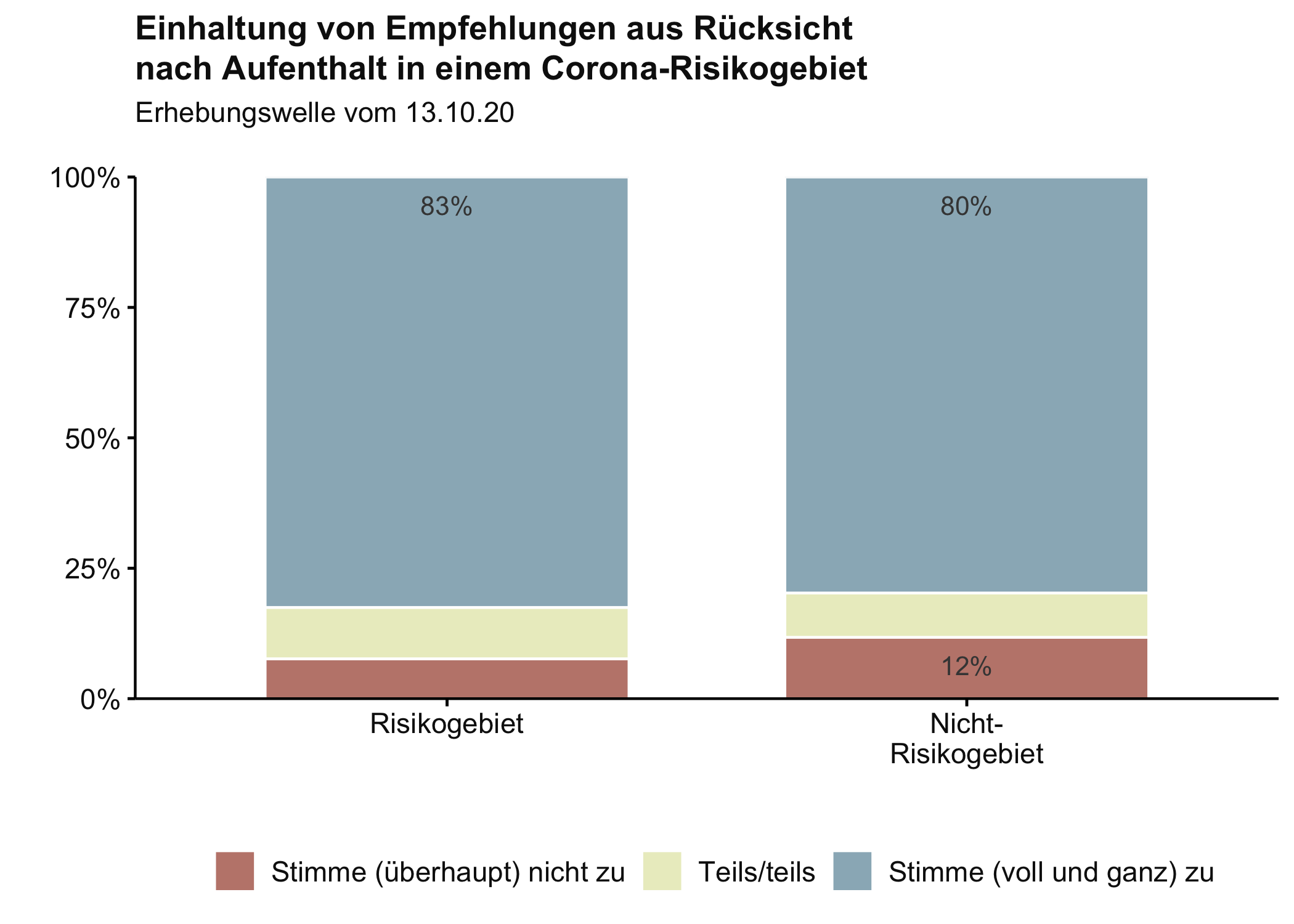

3.32 Einhaltung von Empfehlungen aus Rücksicht (Stand: 13.10.20)

In der Welle vom 13.10.20 wurden die soziale Norm der Rücksicht auf vulnerable Gruppen und Gesundheitspersonal erhoben.

79.8 % stimmen der folgenden Aussage zu: Aus Rücksicht auf Risikogruppen und das Gesundheitspersonal sollte sich jede*r freiwillig an Empfehlungen zu Abstand, Feiern und Reisen halten.