- 1 Risikoübersicht

- 2 Risikodimensionen

- 3 Gefühltes Risiko

- 4 Risikowahrnehmung im Altersvergleich

- 5 Ergebnisse vergangener Erhebungen

- 5.1 Wahrgenommenes Infektionsrisiko durch Geflüchtete (Stand: 15.03.22)

- 5.2 Risiko für Kinder (Stand: 30.11.21)

- 5.3 Situative Risikowahrnehmung, Expositionshäufigkeit und Schutzverhalten (Stand: 05.10.21)

- 5.4 Wer gehört zur Risikogruppe? (Stand: 05.10.21)

- 5.5 Erkrankungswahrscheinlichkeit des Kindes (Stand: 23.02.21)

- 5.6 Risikowahrnehmung nach Aufenthalt in Risikogebieten (Stand: 17.11.20)

1 Risikoübersicht

Das wahrgenommene Ansteckungsrisiko ist in der aktuellen Erhebungswelle ist gegenüber dem Sommer gestiegen. Befragunsgteilnehmende finden es weniger einfach, eine Infektion zu vermeiden im Vergleich zum November des vergangenen Jahres 2021. Das affektive Risiko (Gefühle wie Angst und Sorgen) befindet sich Anfang November allerdings auf einem vergleichweise niedrigem Niveau.

2 Risikodimensionen

Die folgenden Grafiken zeigen verschiedene Aspekte der Risikowahrnehmung im Verlauf der Erhebungen. Dazu gehören wahrgenommene Anfälligkeit, Schweregrad und Infektionswahrscheinlichkeit. Diese drei Aspekte beschreiben das kognitive Risiko, das Teilnehmende für sich einschätzen sollen. Seit März 2021 wird der selbstberichtete Impfstatus erhoben. Personen mit und ohne Impfung unterscheiden sich im Bezug auf die Risikowahrnehmung.

Infektionswahrscheinlichkeit. Die Infektionswahrscheinlichkeit schwankt stärker als die wahrgenommene Anfälligkeit. Die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit sich anzustecken stieg zuletzt mit Aufkommen der neuen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Aktuell halten es 29,4% der Teilnehmenden für (eher) unwahrscheinlich, sich zu infizieren. Ungeimpfte schätzen ihr Infektionsrisiko geringer ein als Geimpfte.

Schweregrad. Der wahrgenommene Schweregrad war über die Erhebungen von September 2020 bis Mai 2021 recht stabil. Mit dem Aufkommen der neuen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 ist der wahrgenommene Schweregrad einer Erkankung gesunken. Wie auch in Bezug auf die anderen Risikovariablen zeigen Ungeimpfte eine geringere Schweregradeinschätzung als geimpfte Befragte.

Anfälligkeit.(Stand: 15.03.22) Der Anteil derer, die sich für (überhaupt) nicht anfällig halten, lag im Sommer und Herbst 2021 auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Erfassung und stieg danach wieder leicht an. Anfälligkeit wird seit dem 15.03.22 nicht mehr regelmäßig erfasst.

3 Gefühltes Risiko

Das gefühlte Risiko, also die emotionale Komponente von Risikowahrnehmung, ist für Schutzverhalten und die Akzeptanz der Maßnahmen relevant. Die folgenden Grafiken zeigen deshalb verschiedene Emotionen und deren Entwicklung über den Verlauf der Erhebungen. Das gefühlte Risiko unterliegt größeren Schwankungen als die kognitiven Risikoeinschätzungen.

Insgesamt ist das affektive Risiko seit dem Anstieg in Zusammenhang mit der Omikron-Variante praktisch auf das Niveau zu Beginn der Pandemie gesunken:

- 20.4 % der Teilnehmenden denken dauernd oder eher häufig an die Pandemie

- 30.1 % haben (eher) Angst

- 36.9 % halten das Coronavirus für (eher) besorgniserregend

Affektives Risiko im Mittel. Durch Mittelung der Dominanz des Themas, Angst und Besorgnis wurde das mittlere affektive Risiko bestimmt.

4 Risikowahrnehmung im Altersvergleich

Seit Beginn der Pandemie bis August 2022 schätzten jüngere Leute unter 30 insgesamt ihr Risiko für eine Ansteckung als höher ein als über 30-Jährige und die Schwere einer Erkrankung als niedriger ein als über 30-Jährige. Seit September 2022 scheinen sich die Unterschiede anzugleichen.

Weiterhin schätzen Über 30-Jährige den Schweregrad einer Erkankung höher ein als unter 30-Jährige. Das affektive Risiko ist seit dem Sommer 2022 etwas höher bei über 30-Järigen im Vergleich zu unter 30-Jährigen.

In der aktuellen Welle unterscheidet sich die wahrgenommenen Schwere der Erkrankung und das affektive Risiko zwischen den Altersgruppen signifikant. Die wahrgenommene Infektionswahrscheinlichkeit ist in beiden Gruppen gleich hoch.

Infektionswahrscheinlichkeit

Schweregrad

Gefühltes Risiko

Anfälligkeit (Stand: 15.03.22)

5 Ergebnisse vergangener Erhebungen

Achtung: Die nachfolgenden Analysen und Abbildungen beziehen sich auf vergangene Erhebungswellen.

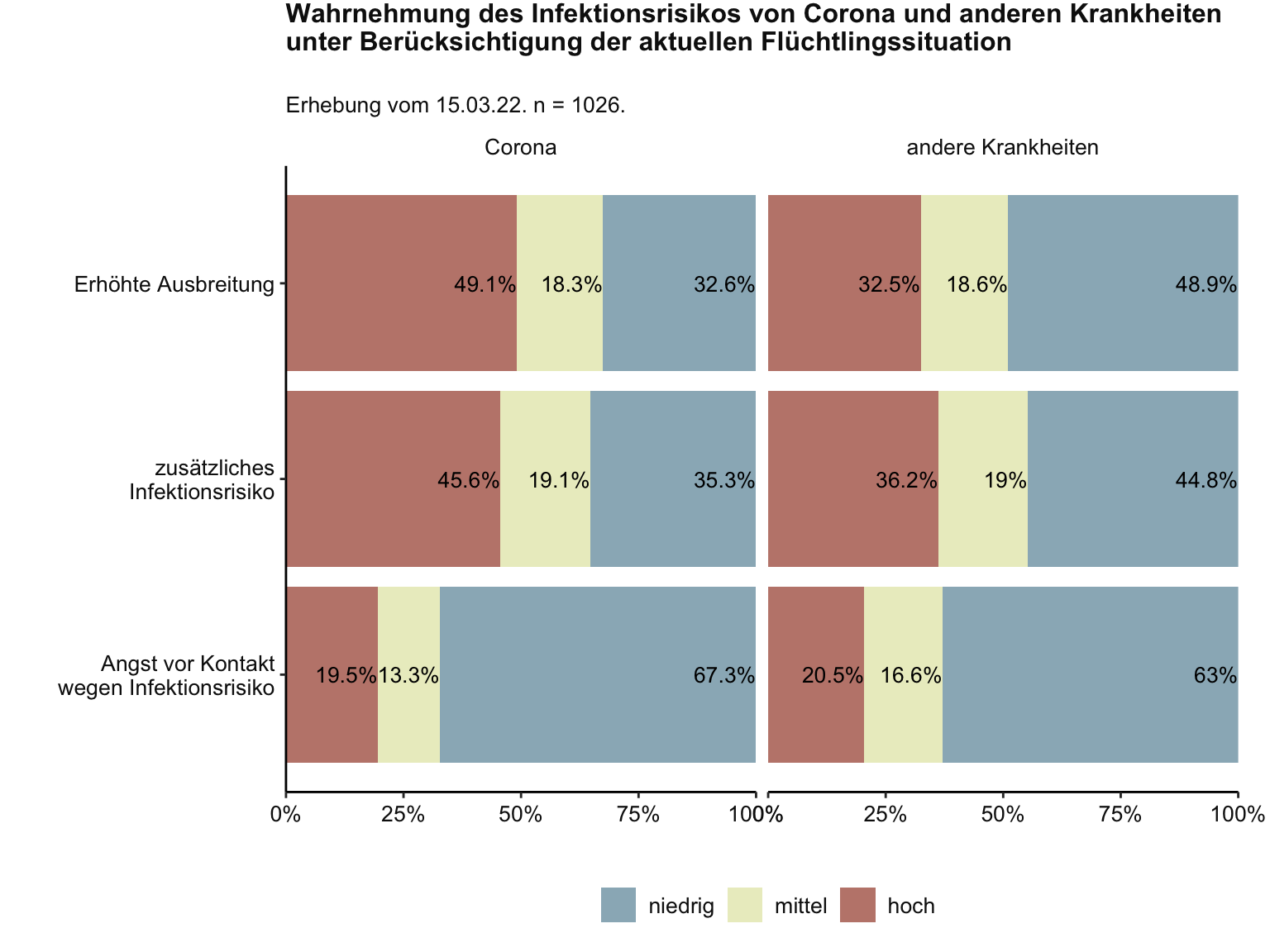

5.1 Wahrgenommenes Infektionsrisiko durch Geflüchtete (Stand: 15.03.22)

Insgesamt nehmen die Teilnehmer:innen der Erhebung eine erhöhtes Infektionsrisiko mit Corona und anderen Krankheiten wegen der aktuellen Flüchtlingssituation wahr. Die Befragten zeigen jedoch kaum Angst vor Kontakt mit Geflüchteten, weil sie sich mit einer Krankheit anstecken könnten.

Zusammenhänge mit dem wahrgenommenen Corona-Risiko

Personen, die höheren Corona-Schweregrad wahrnehmen und ein höheres affektives Risiko aufweisen, nehmen auch höheres Risiko durch Geflüchtete wahr.

| r | p | r | p | r | p | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Angst vor Infektion durch Kontakt | -0.06 | 0.074 | 0.29 | <.001 | 0.27 | <.001 |

| Infektionsrisiko | 0.02 | 0.512 | 0.24 | <.001 | 0.23 | <.001 |

| Erhöhte pandemische Dynamik | 0 | 0.939 | 0.25 | <.001 | 0.28 | <.001 |

5.2 Risiko für Kinder (Stand: 30.11.21)

Etwa ein Drittel der Teilnehmenden schätzen die Wahrscheinlichkeit und den Schweregrad einer Coronainfektion für Kinder unter 12 als hoch ein, wenn diese weiter nicht geimpft werden können.

Teilnehmende ohne Kinder schätzen die Krankheit schwerwiegender ein als Eltern. Die Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich nicht zwischen Eltern von Kindern unter 18 Jahren und anderen Befragten.

Beide Risiko-Einschätzungen fallen höher bei Teilnehmenden aus, die angeben, sich regelmäßig über das Coronavirus zu informieren.

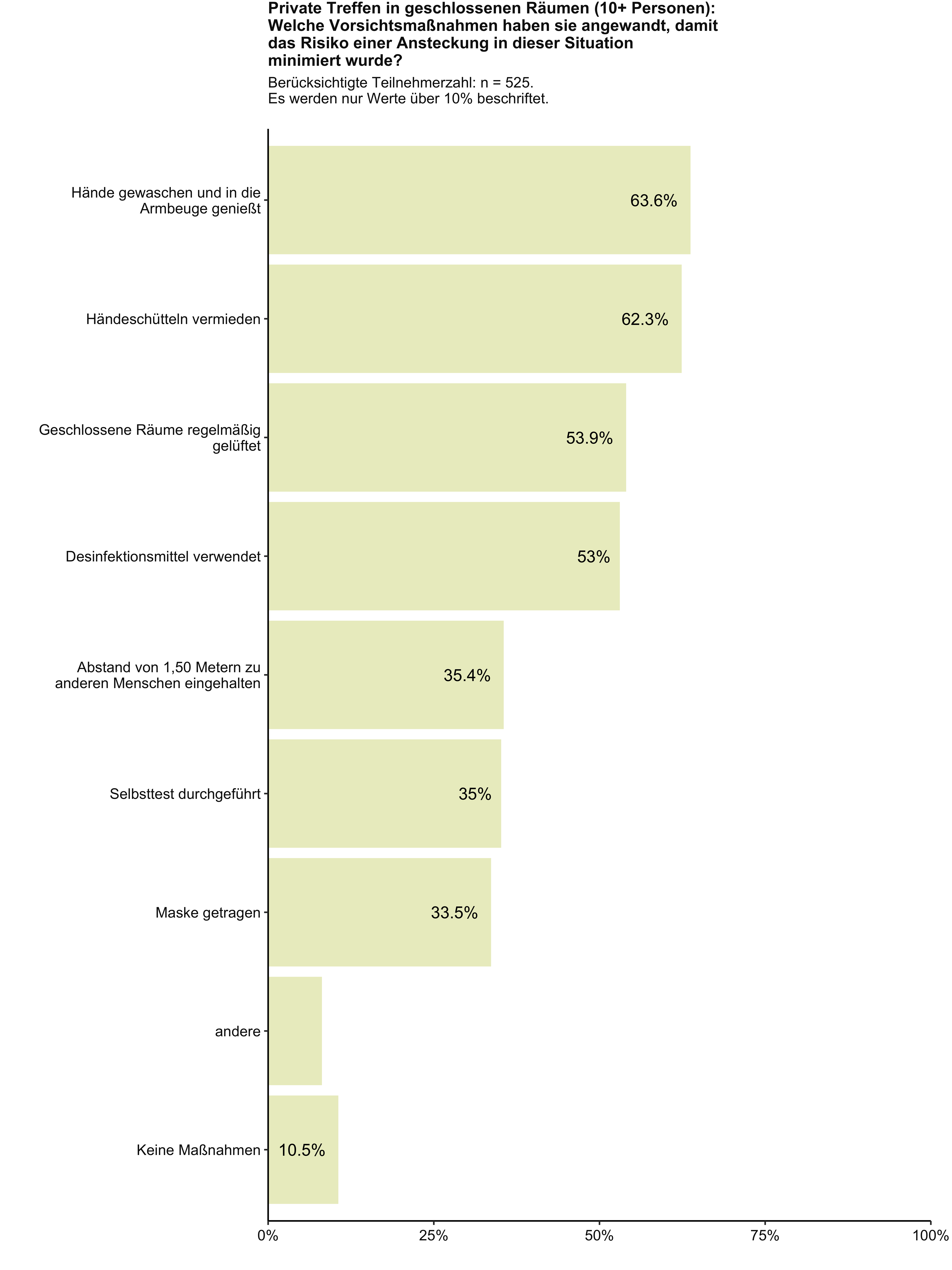

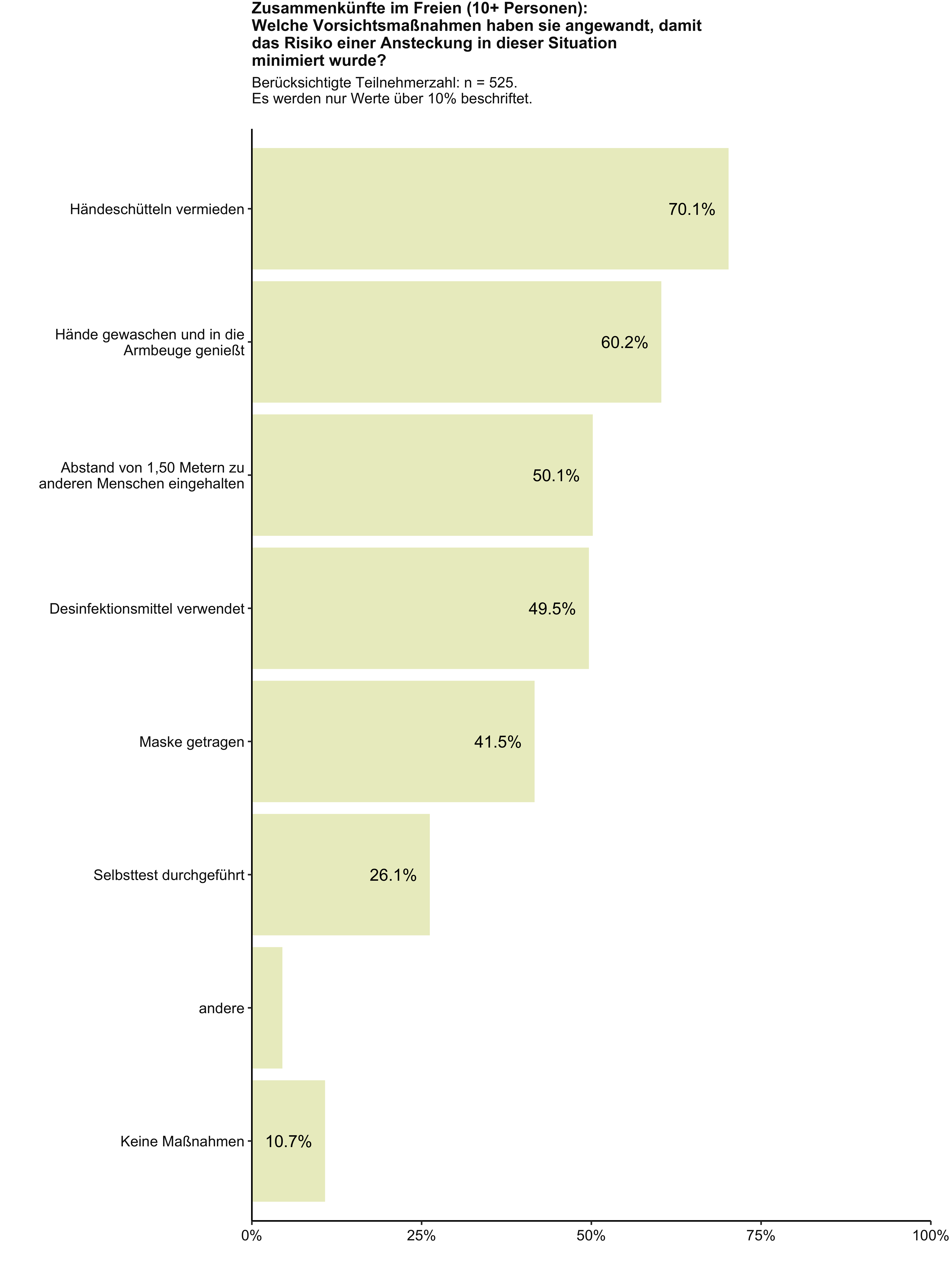

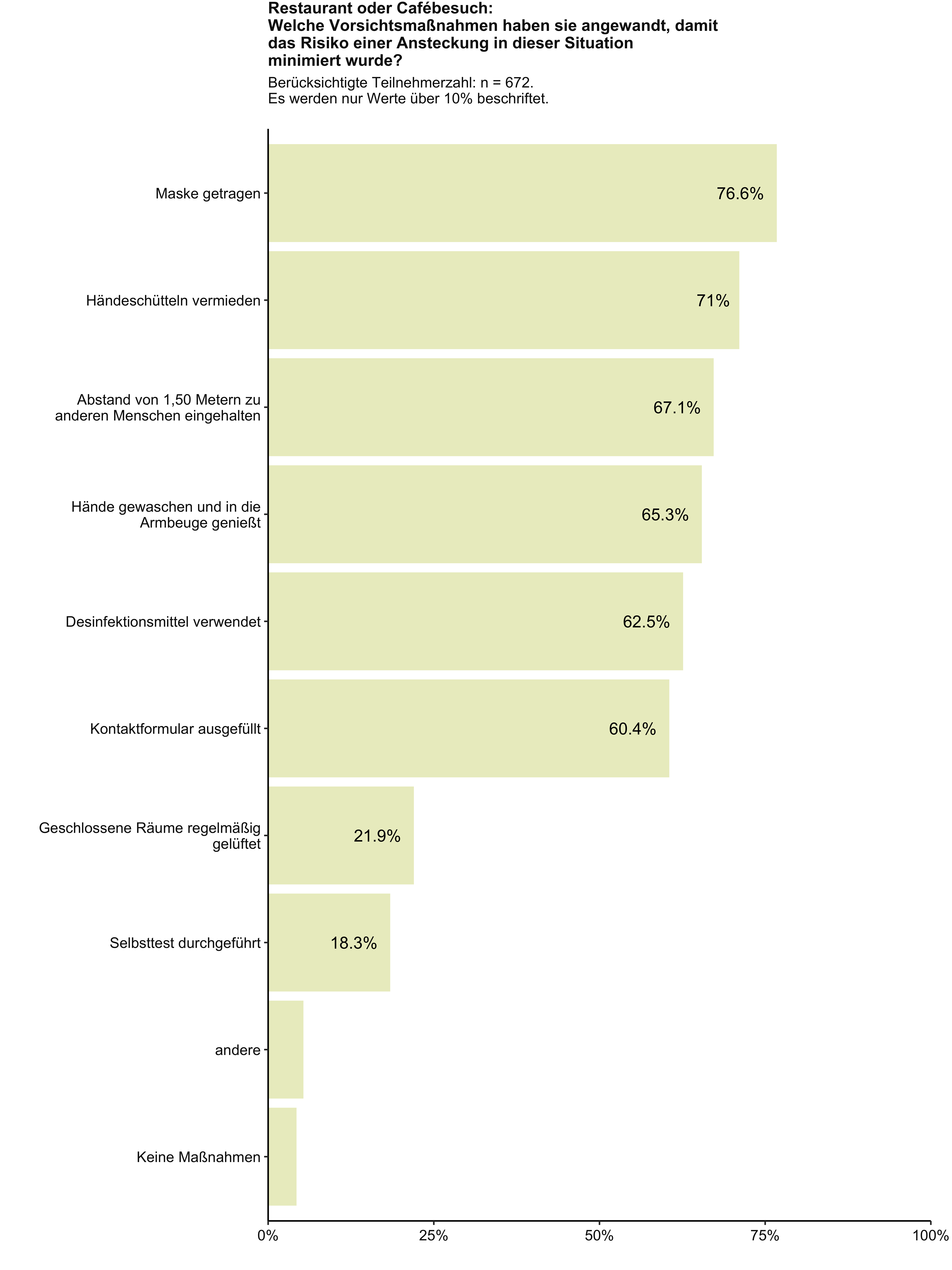

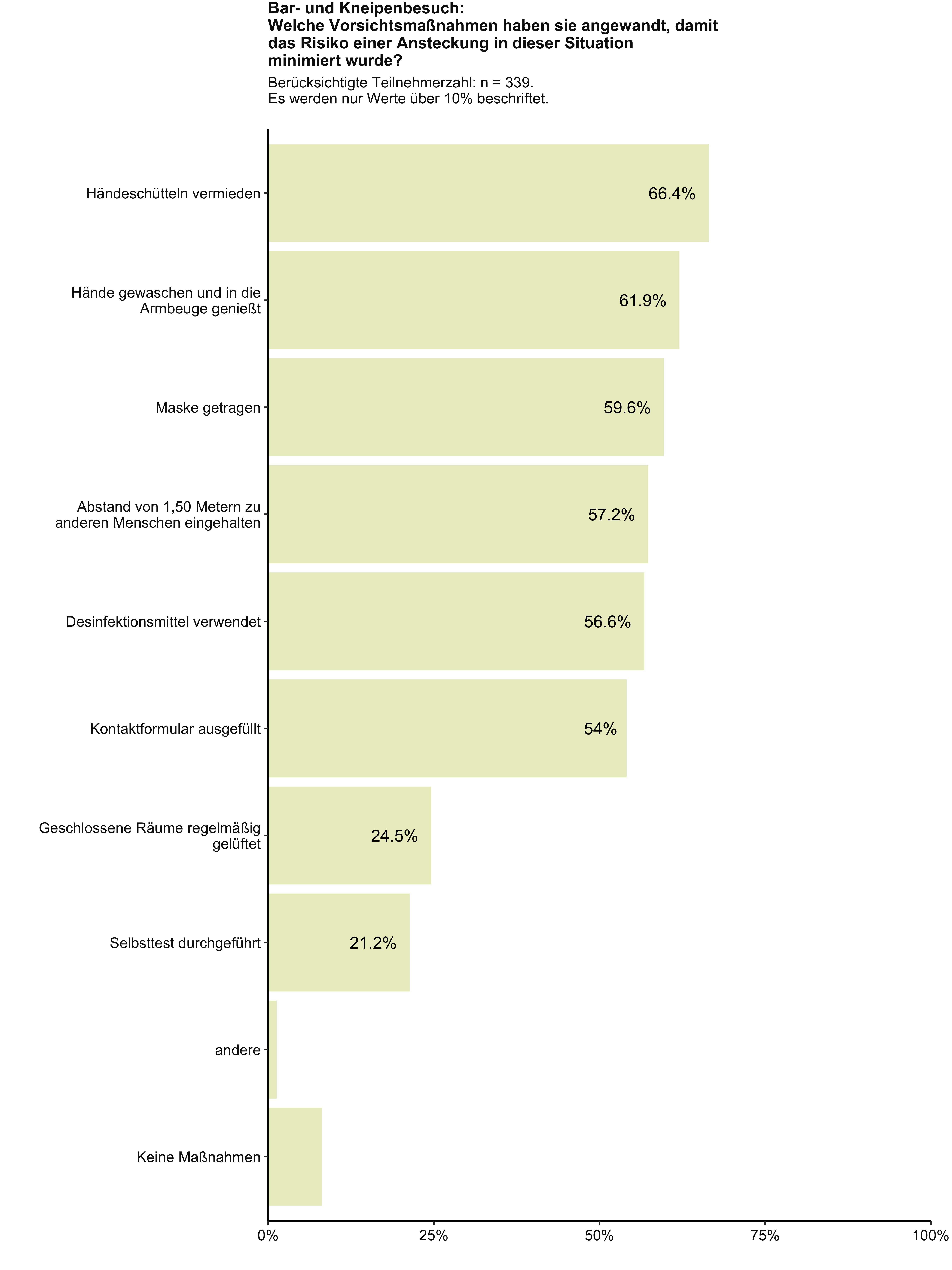

5.3 Situative Risikowahrnehmung, Expositionshäufigkeit und Schutzverhalten (Stand: 05.10.21)

Achtung: Die situative Risikowahrnehmung wurde am 13.10.2020 und am 05.10.2021 erhoben. Die Ergebnisse beider Wellen befinden sich untereinander. Zunächst werden die Ergbnisse der neueren Welle präsentiert. Danach folgen die Ergebnisse aus 2020.

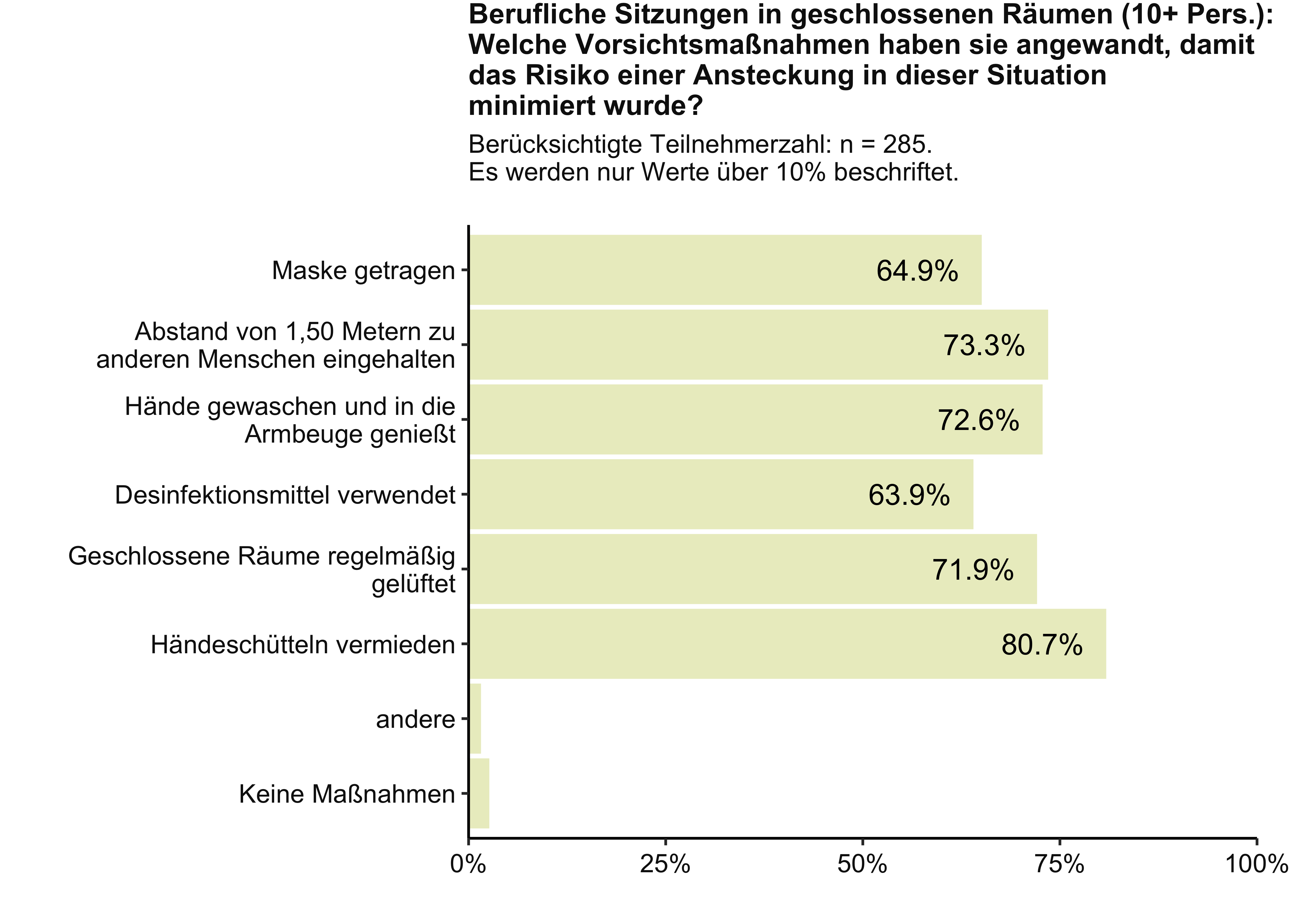

Bei privaten Treffen wird im Vergleich zu beruflichen Treffen weniger Schutzverhalten gezeigt. Private und berufliche Treffen werden als ähnlich riskanter eingeschätzt. Fast 30% waren in den letzten 4 Wochen mindestens einmal bei beruflichen Treffen, 45% bei privaten Treffen mit mehr als zehn Personen.

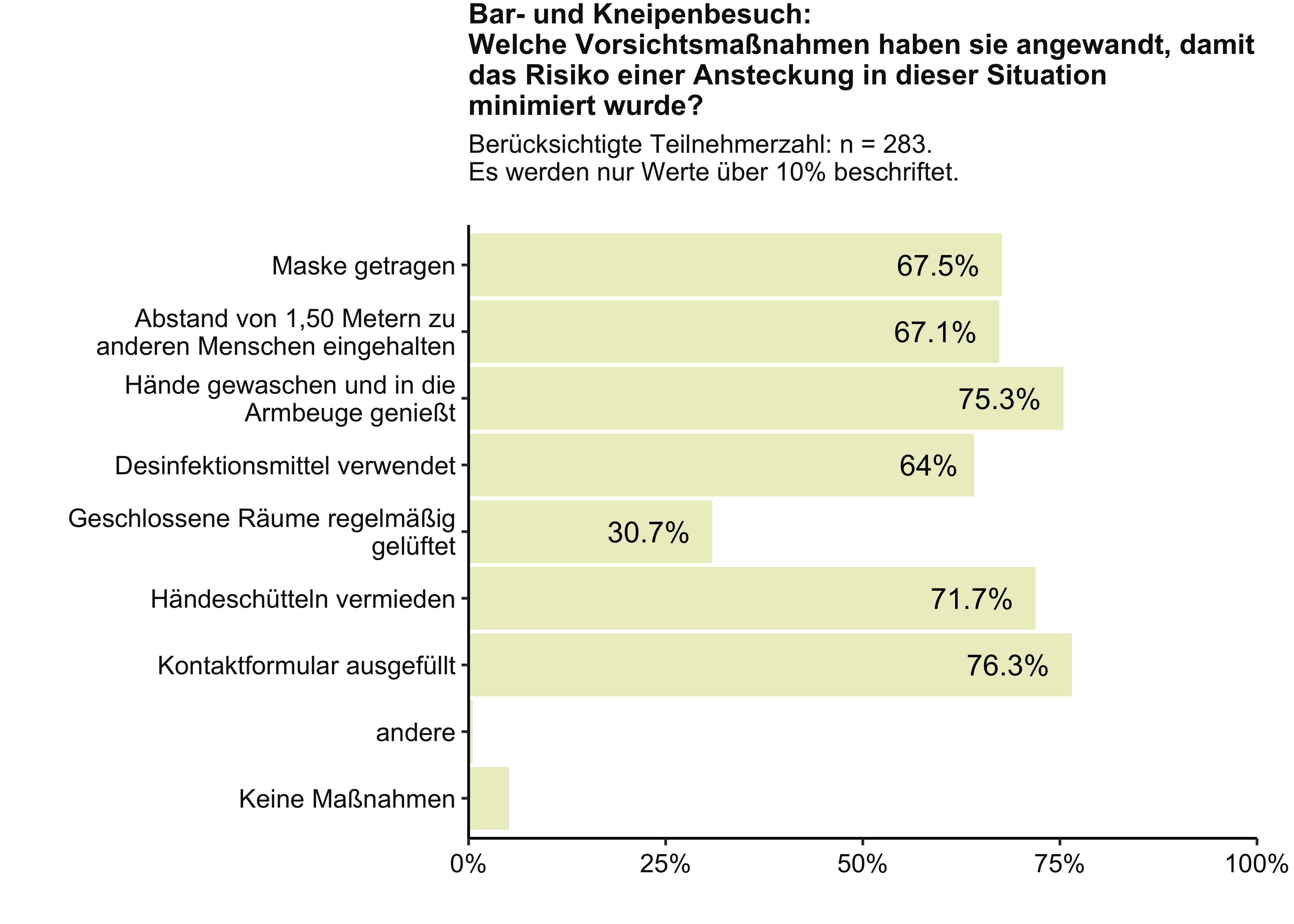

Beim Besuch von Bars und Kneipen wird weniger Schutzverhalten gezeigt als beim Besuch von Restaurants und Cafés. Bars und Kneipen werden auch als riskanter eingeschätzt. Fast 30% waren in den letzten 4 Wochen mindestens einmal in Bars und Kneipen.

5.3.1 Erhebung vom 05.10.21

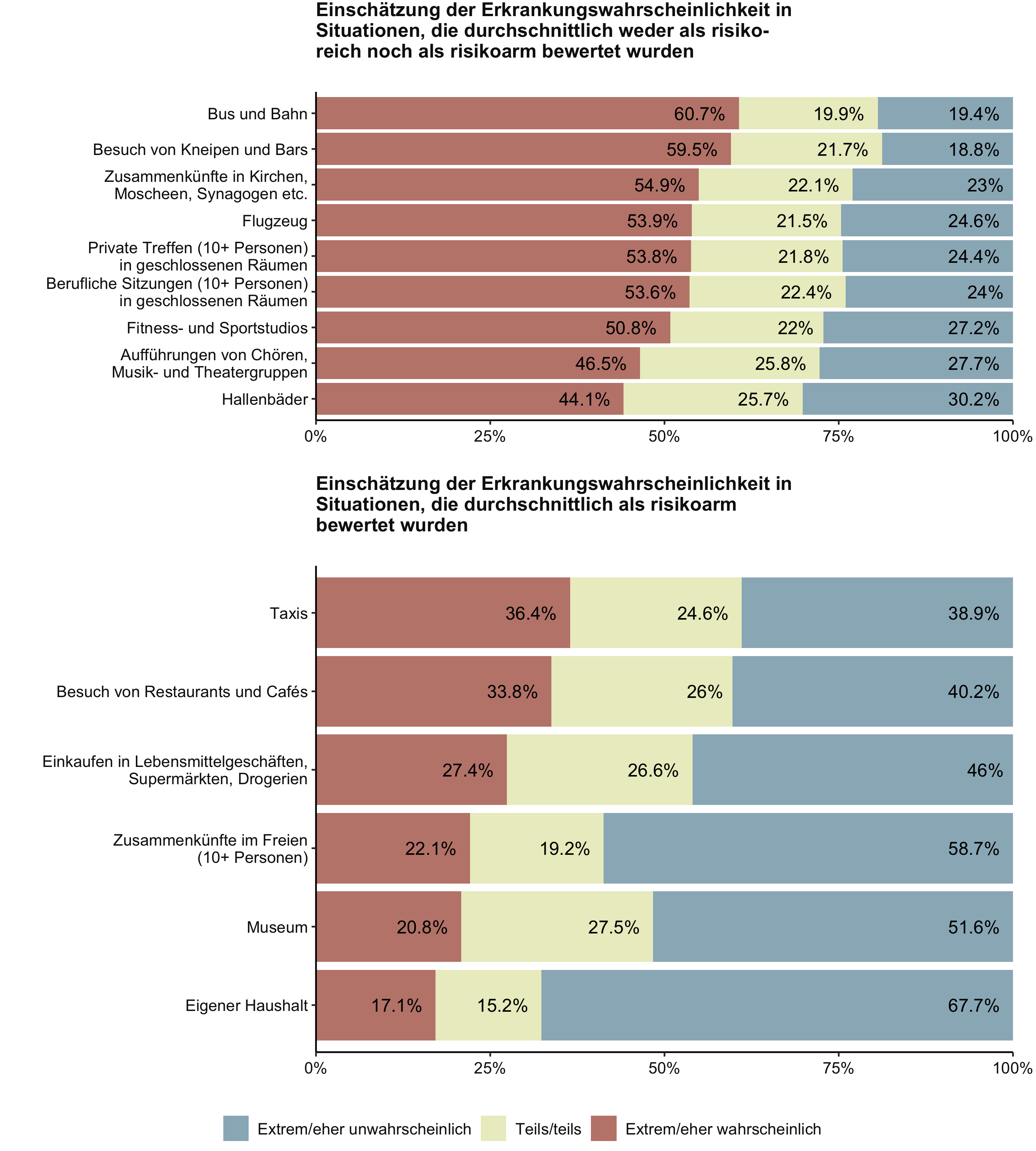

5.3.1.1 Situative Risikowahrnehmung

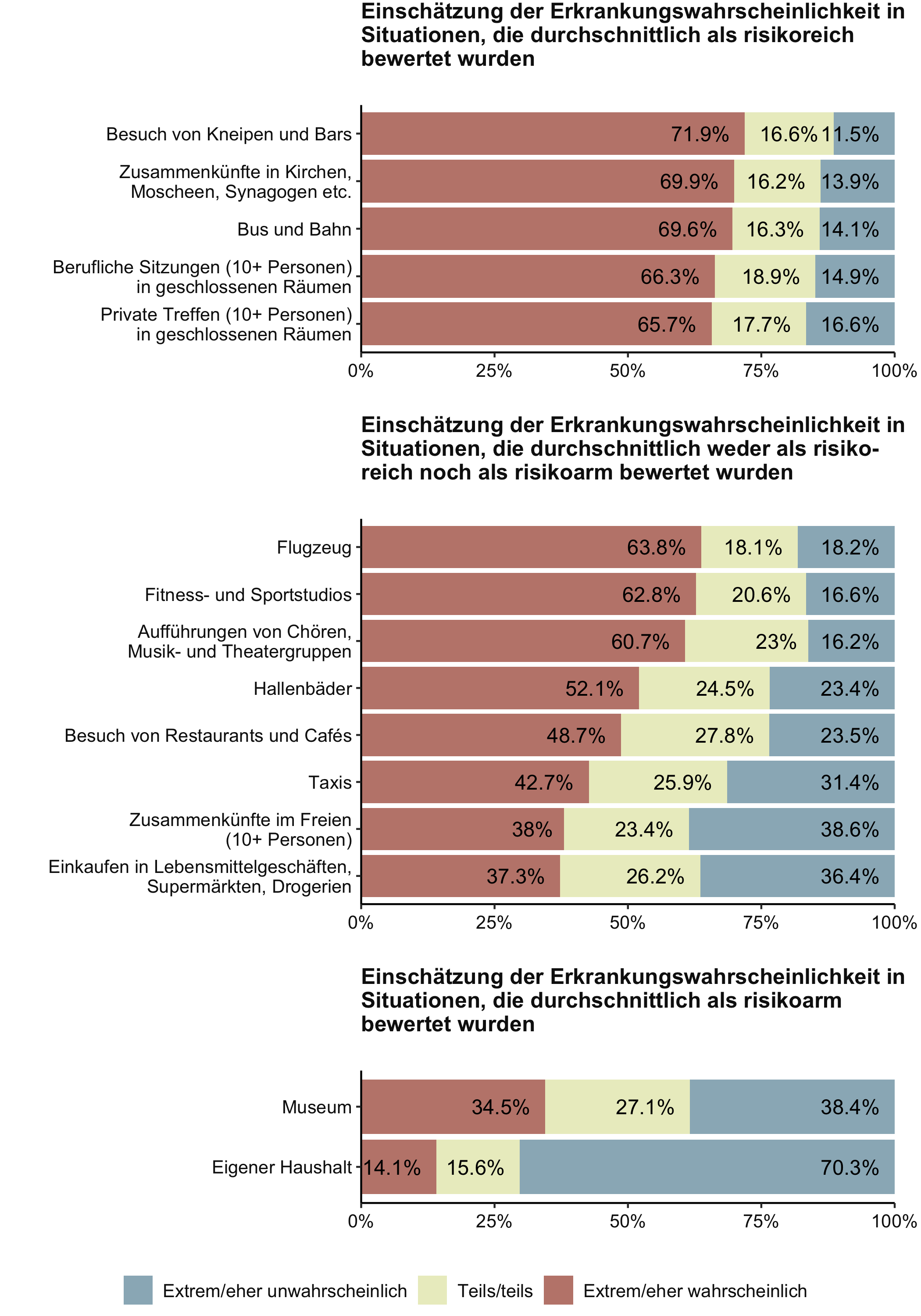

Immer dann, wenn viele Menschen aufeinandertreffen und sich austauschen, ist das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus besonders groß. In dieser Welle 53 (05.10 - 06.10.2021) wurden die Befragungsteilnehmenden gebeten, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit dem Coronavirus in unterschiedlichen Situationen einzuschätzen.

Nach Meinung der Befragten gehört der Besuch von Kneipen und Bars zu den risikoreicheren Situationen für eine Ansteckung mit Corona. Zu den risikoreicheren Situationen zählen sie außerdem Zusammenkünfte in Gotteshäusern, die Fahrt mit Bus oder Bahn sowie berufliche und private Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen.

Weniger Risiken für eine Ansteckung werden gesehen, wenn man ins Museum geht, bei Zusammenkünften im Freien oder beim Einkaufen. Am geringsten wird das Ansteckungsrisiko im eigenen Haushalt eingeschätzt.

Interpretation: Tendenziell werden Situationen umso risikoreicher für eine Ansteckung mit dem Coronavirus gesehen, wenn Gespräche in lebhafter Atmosphäre oder engem Kontakt mit anderen stattfinden, wenn durch viele Menschen an einem Ort Gedränge möglich ist und wenn größere Gruppen in geschlossenen Räumen zusammentreffen.

Hinweis: Das Infektionsrisiko wurde auf einer 7-stufigen Skala von 1 (extrem unwahrscheinlich) bis 7 (extrem unwahrscheinlich) erfasst.

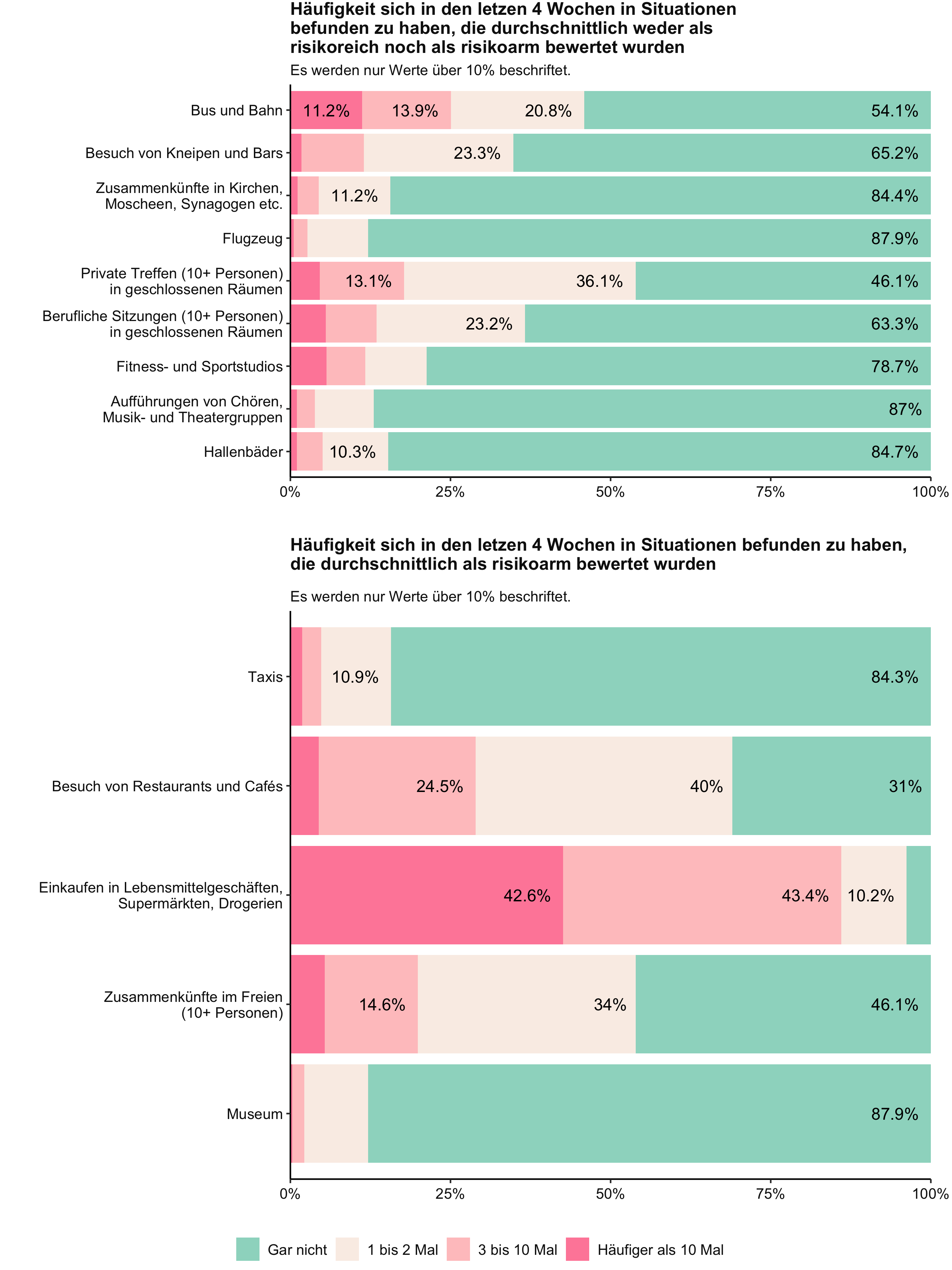

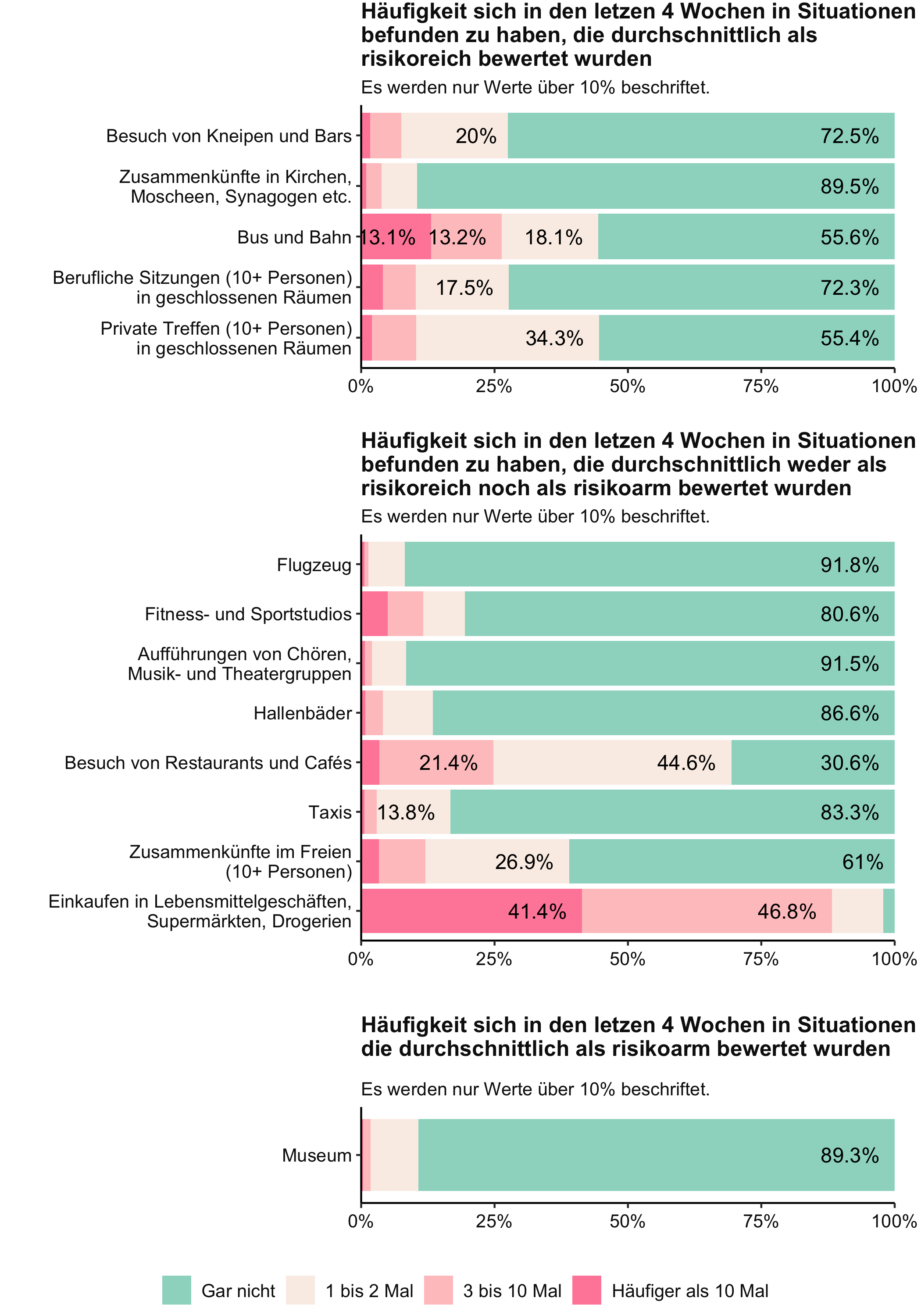

5.3.1.2 Aufsuchen von Risikosituationen

Die Befragungsteilnehmenden gaben außerdem an, wie häufig sie sich in den letzten vier Wochen tatsächlich in einer dieser Situationen befanden. Am häufigsten waren sie in den letzten vier Wochen in Lebensmittelgeschäften, Supermärkten oder Drogerien, in Restaurants oder Cafés, in Bus und Bahn oder haben an privaten Treffen (in geschlossenen Räumen und im Freien) mit mehr als zehn Personen teilgenommen.

5.3.1.3 Schutzverhalten in Risikosituationen

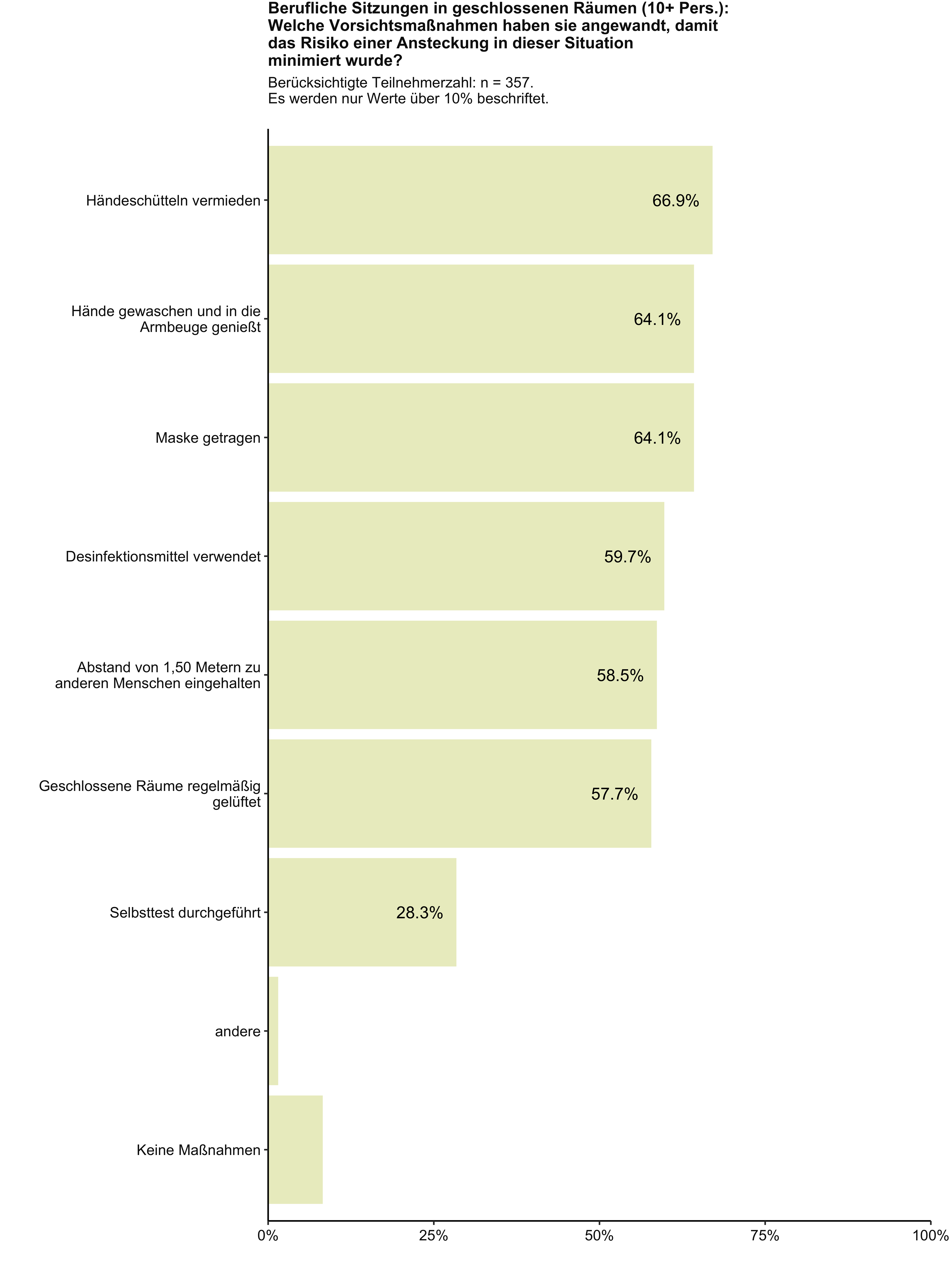

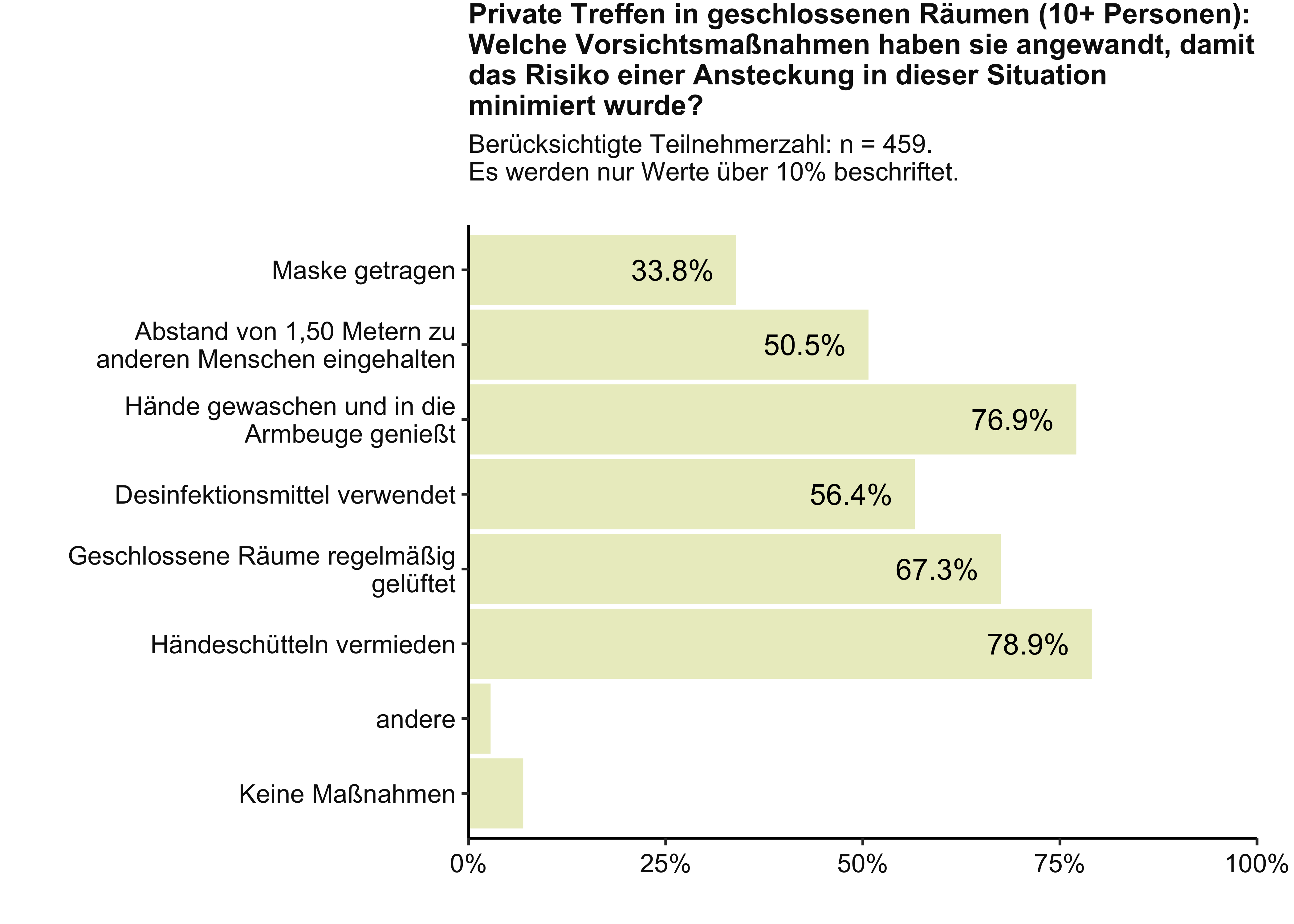

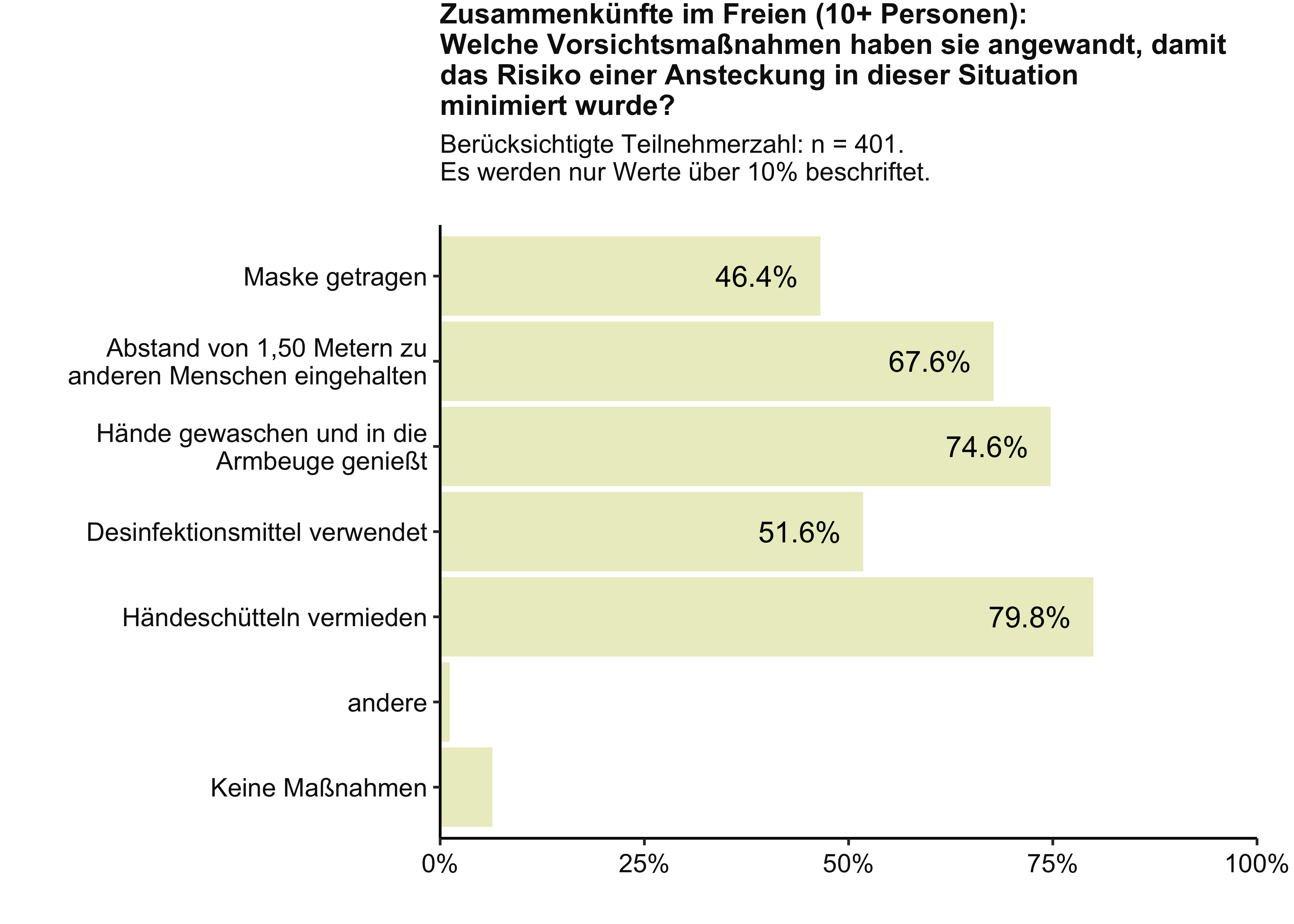

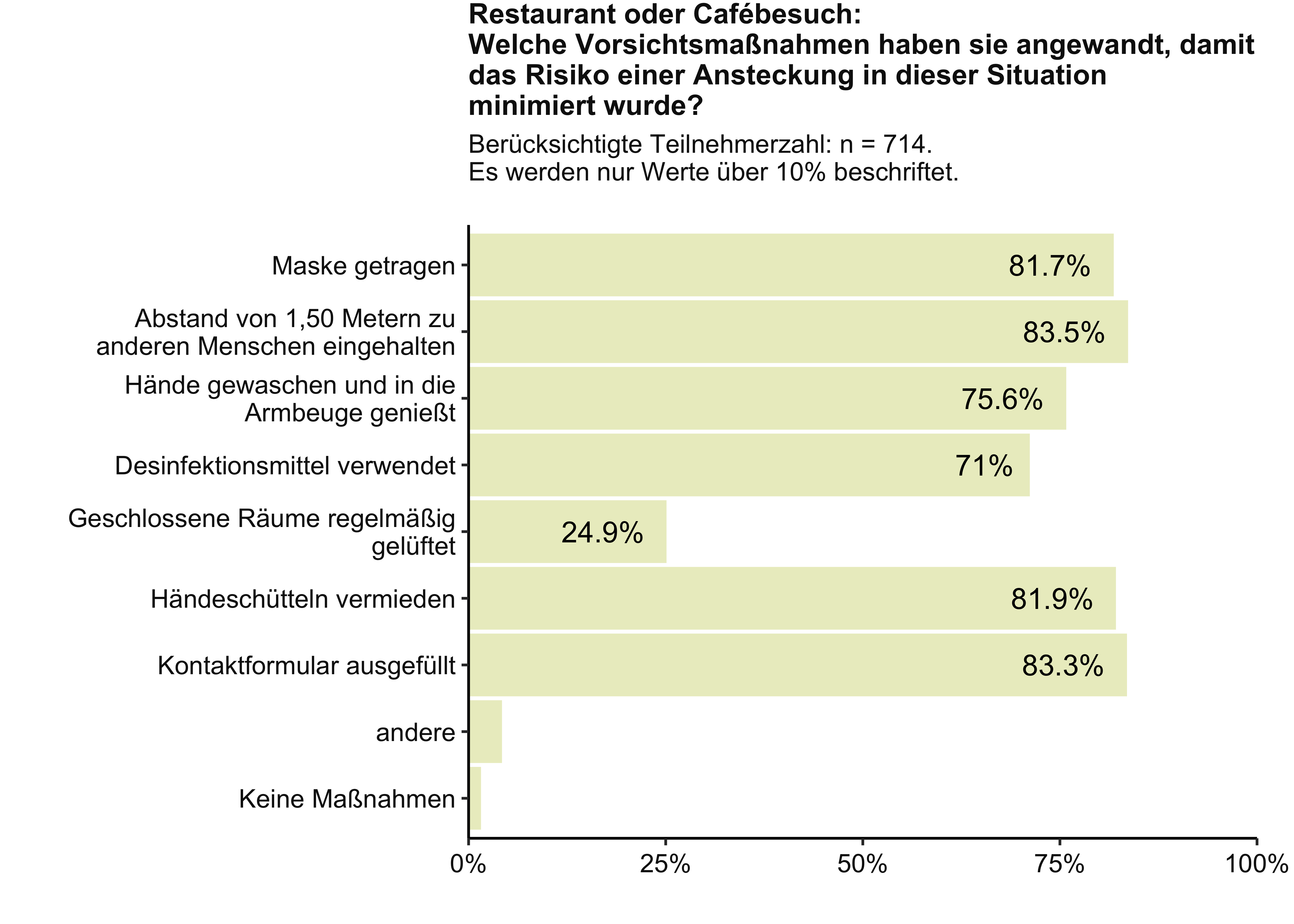

Für einige Situationen, in denen mit einem erhöhten Infektionsrisiko zu rechnen ist, wurden Befragungsteilnehmende, die sich in den letzten vier Wochen in solch einer Situation befunden haben, gebeten, die Vorsichtsmaßnahmen anzugeben, welche sie angewandt haben, damit das Risiko einer Ansteckung in dieser Situation minimiert wird. Sowohl die Einhaltung der AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen – als auch das Durchführen von Selbsttests ist in diesen Situationen besonders zu beachten.

Zwischen 35,4 % und 67,1 % geben in den betreffenden Situationen an, Abstand gehalten zu haben. Bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen gelingt es den wenigsten Personen, in Restaurants oder Cafés den meisten Personen.

Selbsttest werden im Rahmen privater Treffen in Innräumen mit mehr als 10 Personen am Häufigsten und bei Restaurant- und Cafébesuchen am Seltensten durchgeführt.

Auch Hygienemaßnahmen wie Händeschütteln vermeiden, Hände waschen und in die Armbeuge niesen werden häufig als Vorsichtsmaßnahme unternommen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren.

Das Tragen einer Alltagsmaske wurde besonders bei Besuchen von Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen sowie bei beruflichen Sitzungen in geschlossenen Räumen als Vorsichtsmaßnahme genannt. Bei Zusammenkünften im Freien und bei privaten Treffen wurde diese Vorsichtmaßnahme eher seltener ergriffen.

Interpretation: Viele Personen ergreifen in Risikosituationen Vorsichtsmaßnahmen und befolgen die AHA-Regeln. Nur wenige Personen ergreifen gar keine Vorsichtsmaßnahmen.

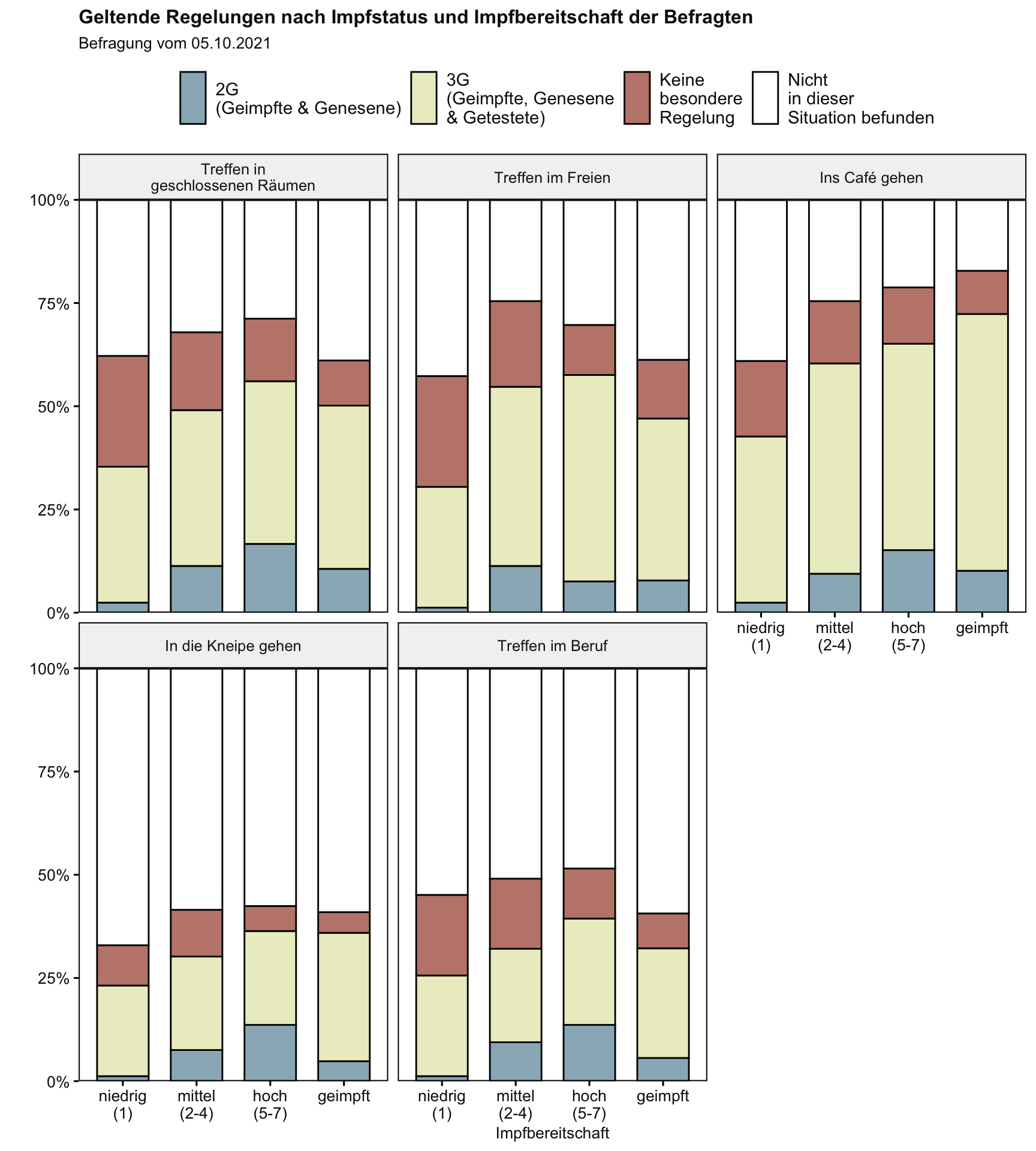

5.3.1.4 Welche Regelungen galten in bestimmten Situationen?

Zwischen 12,2% und 16,6% der Befragten gaben an, dass keine besonderen Regelungen galten. Das 3G-Konzept wird vorwiegend von den Befragten als Regelung angegeben.

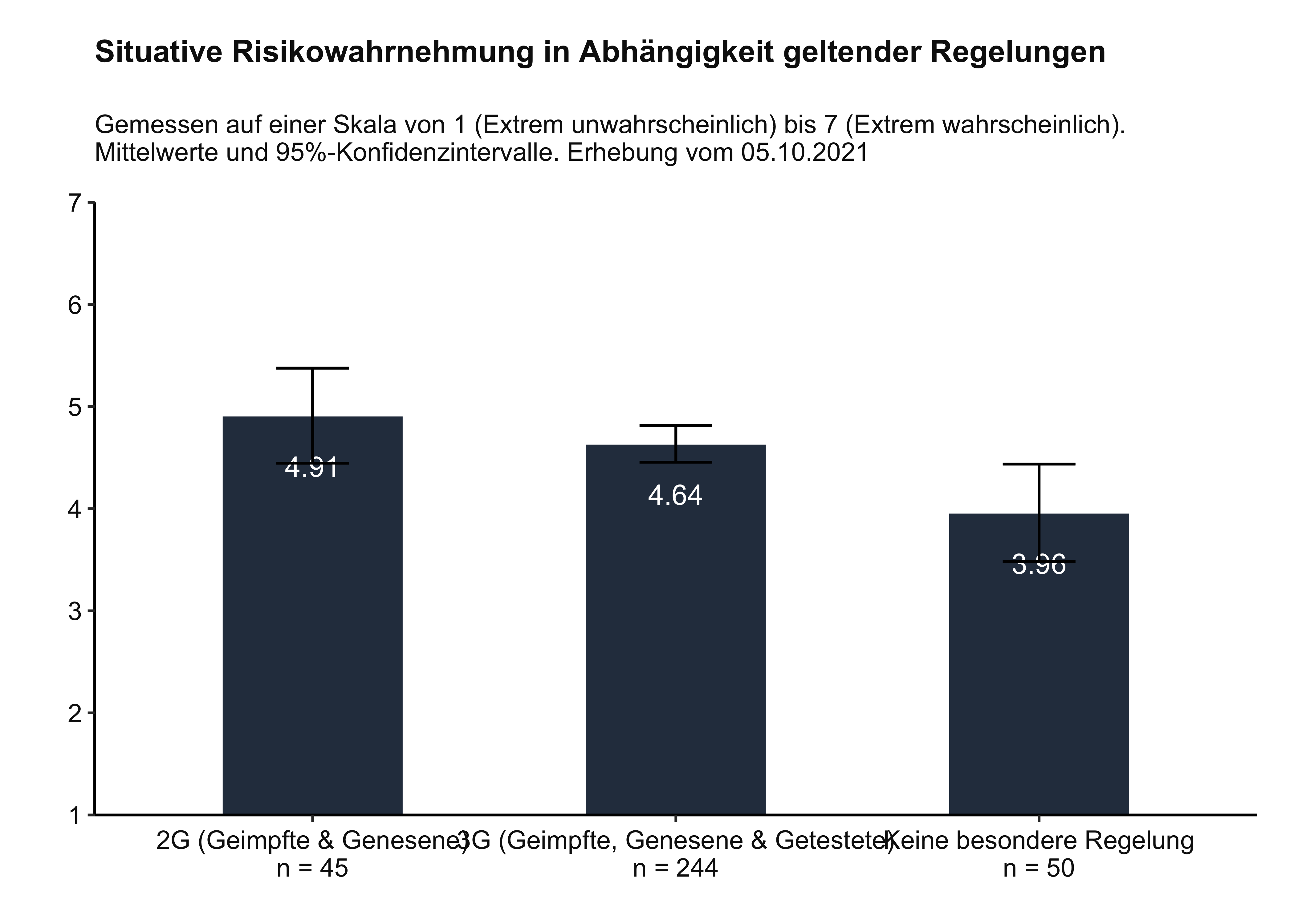

5.3.1.5 Verändert sich die Risikowahrnehmung in Abhängigkeit der Regelungen

5.3.1.6 Geltende Regelungen nach Impfstatus und Impfbereitschaft

5.3.2 Erhebung vom 13.10.20

5.3.2.1 Situative Risikowahrnehmung

Immer dann, wenn viele Menschen aufeinandertreffen und sich austauschen, ist das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus besonders groß. In dieser Welle 23 (13.10 - 14.10.2020) wurden die Befragungsteilnehmenden gebeten, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit dem Coronavirus in unterschiedlichen Situationen einzuschätzen.

Nach Meinung der Befragten gehört der Besuch von Kneipen und Bars zu den risikoreicheren Situationen für eine Ansteckung mit Corona. Zu den risikoreicheren Situationen zählen sie außerdem Zusammenkünfte in Gotteshäusern, die Fahrt mit Bus oder Bahn sowie berufliche und private Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen.

Weniger Risiken für eine Ansteckung werden gesehen, wenn man ein Flugzeug nutzt, in Fitness- und Sportstudios oder Hallenbäder geht, Aufführungen oder Restaurants besucht, die Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen im Freien stattfinden oder beim Einkaufen. Am geringsten wird das Ansteckungsrisiko im eigenen Haushalt eingeschätzt.

Interpretation: Tendenziell werden Situationen umso risikoreicher für eine Ansteckung mit dem Coronavirus gesehen, wenn Gespräche in lebhafter Atmosphäre oder engem Kontakt mit anderen stattfinden, wenn durch viele Menschen an einem Ort Gedränge möglich ist und wenn größere Gruppen in geschlossenen Räumen zusammentreffen.

Hinweis: Das Infektionsrisiko wurde auf einer 7-stufigen Skala von 1 (extrem unwahrscheinlich) bis 7 (extrem unwahrscheinlich) erfasst.

5.3.2.2 Aufsuchen von Risikosituationen

Die Befragungsteilnehmenden gaben außerdem an, wie häufig sie sich in den letzten vier Wochen tatsächlich in einer dieser Situationen befanden. Am häufigsten waren sie in den letzten vier Wochen in Lebensmittelgeschäften, Supermärkten oder Drogerien, in Restaurants oder Cafés, in Bus und Bahn oder haben an privaten Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen teilgenommen.

5.3.2.3 Schutzverhalten in Risikosituationen

Für einige Situationen, in denen mit einem erhöhten Infektionsrisiko zu rechnen ist, wurden Befragungsteilnehmende, die sich in den letzten vier Wochen in solch einer Situation befunden haben, gebeten, die Vorsichtsmaßnahmen anzugeben, welche sie angewandt haben, damit das Risiko einer Ansteckung in dieser Situation minimiert wird. Die Einhaltung der AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen – ist in diesen Situationen besonders zu beachten.

Zwischen 50,5 % und 83,5 % geben in den betreffenden Situationen an, Abstand gehalten zu haben. Bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen mit mehr als zehn Personen gelingt es den wenigsten Personen, in Restaurants oder Cafés den meisten Personen.

Auch Hygienemaßnahmen wie Händeschütteln vermeiden, Hände waschen und in die Armbeuge niesen werden häufig als Vorsichtsmaßnahme unternommen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. Verglichen dazu werden Desinfektionsmittel eher seltener verwendet.

Das Tragen einer Alltagsmaske wurde besonders bei Besuchen von Restaurants und Cafés sowie bei beruflichen Sitzungen in geschlossenen Räumen als Vorsichtsmaßnahme genannt. Bei Zusammenkünften im Freien und bei privaten Treffen wurde diese Vorsichtmaßnahme eher seltener ergriffen.

Interpretation: Viele Personen ergreifen in Risikosituationen Vorsichtsmaßnahmen und befolgen die AHA-Regel. Nur wenige Personen ergreifen gar keine Vorsichtsmaßnahmen.

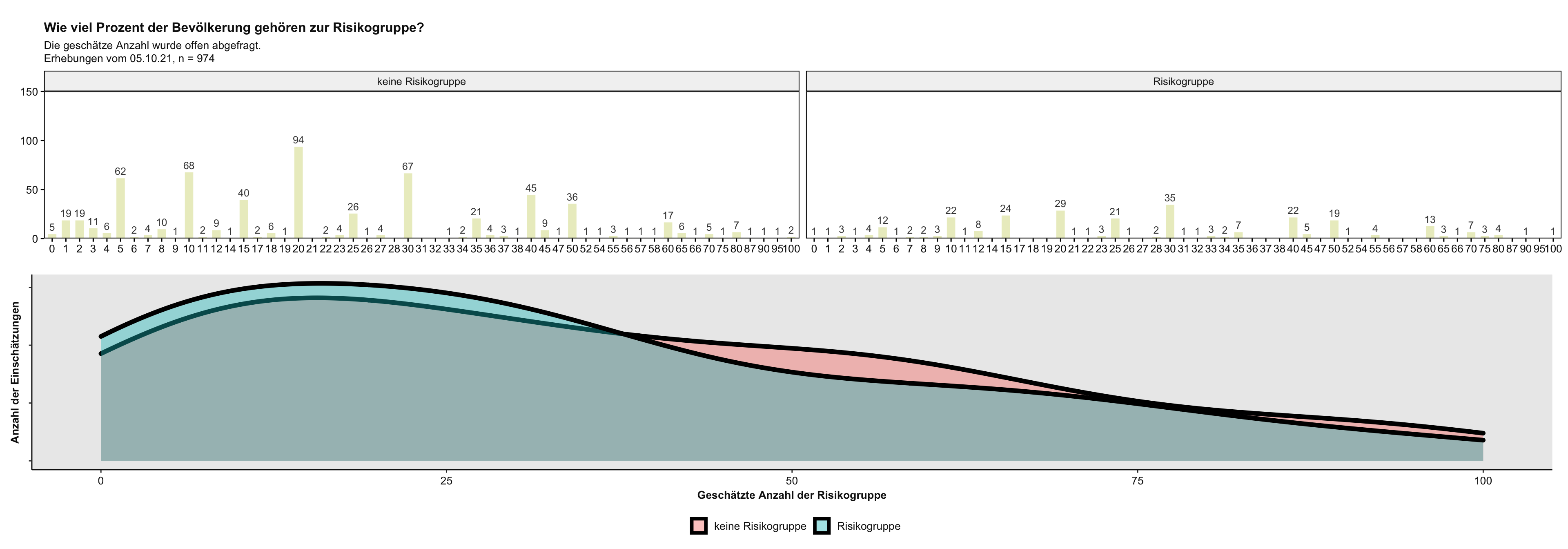

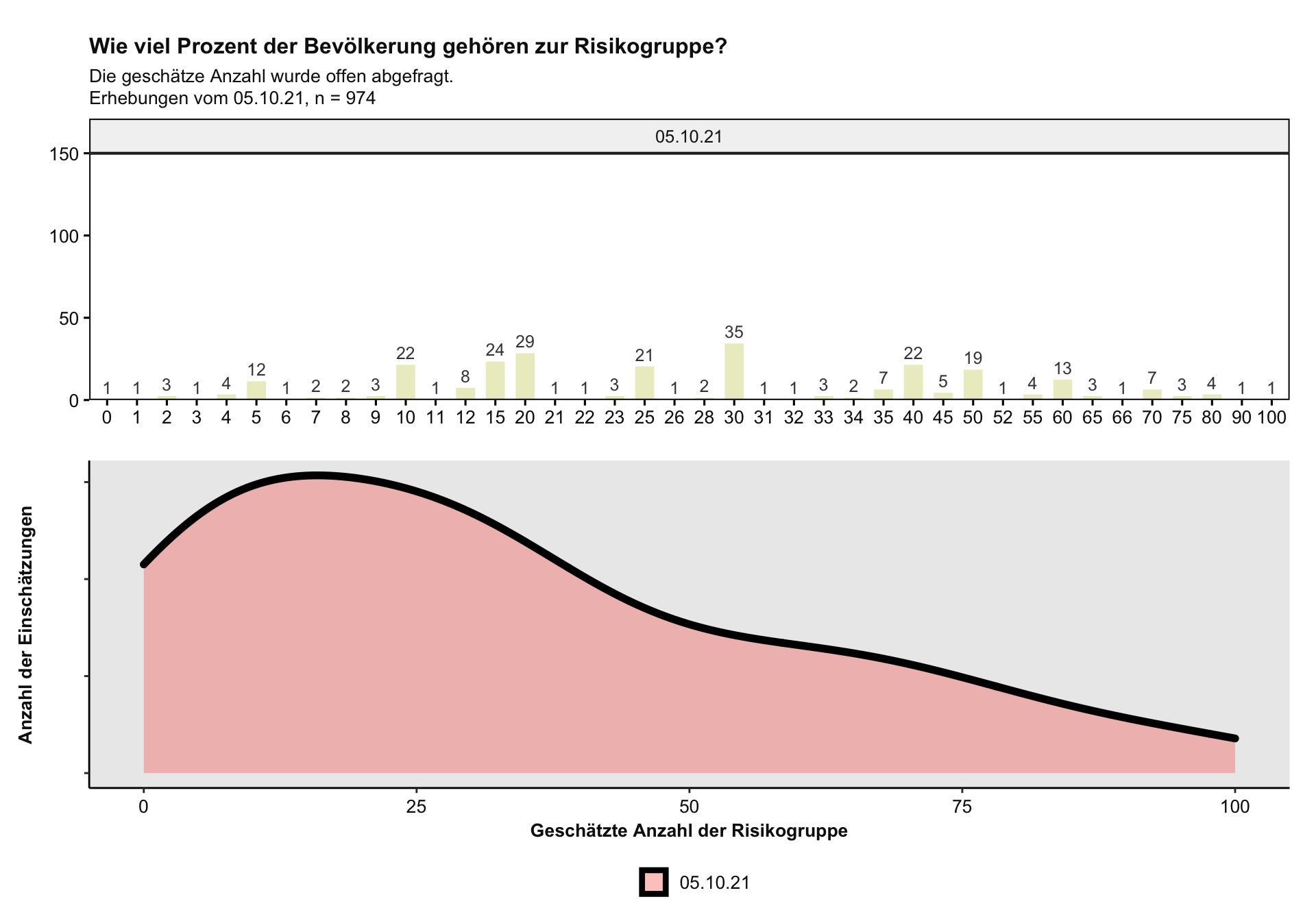

5.4 Wer gehört zur Risikogruppe? (Stand: 05.10.21)

Teilnehmende wurden in der Befragung vom 05.10.2021 gebeten, einzuschätzen, wie viel Prozent der Menschen in der deutschen Bevölkerung ab 15 zu einer COVID-19 Risikogruppe zählen. Die Antwort wurde in einem offenen Textfeld angegeben.

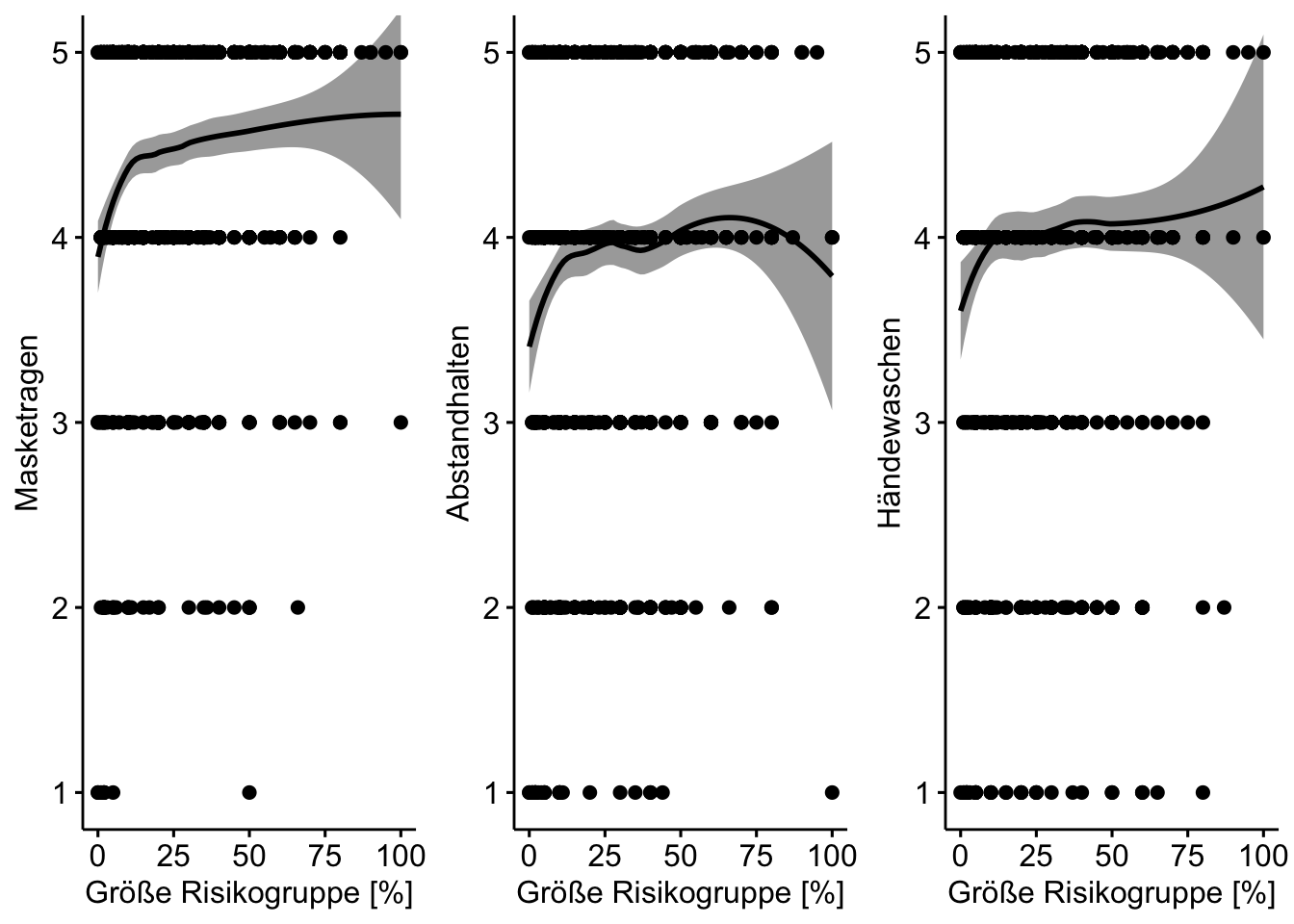

Aktuelle Daten aus Welle 53 zeigen, dass Personen, die die Größe der Risikogruppe stark unterschätzen (<10% der Gesamtbevölkerung), weniger Schutzverhalten zeigen, als Personen, die den Anteil gefährdeter Personen korrekterweise für höher halten.

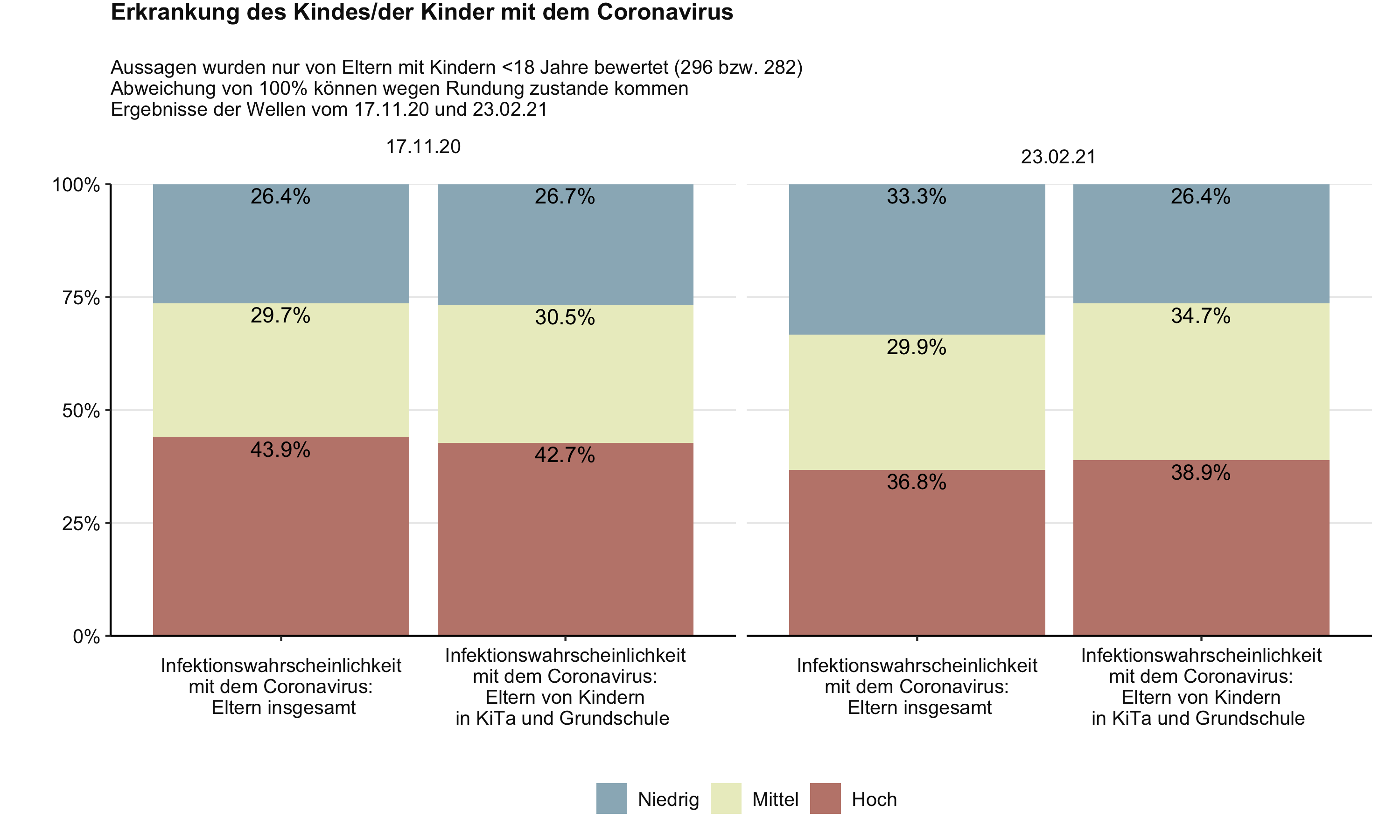

5.5 Erkrankungswahrscheinlichkeit des Kindes (Stand: 23.02.21)

In einigen Bundesländern wurden diese Woche wieder Kindertagesstätten und Grundschulen geöffnet. Im Vergleich zur Erhebung vom 17.11.2020 ist die Einschätzung der Infektionswahrscheinlichkeit der eigenen Kinder unter den Eltern insgesamt gesunken. Ein Drittel der Befragten Eltern hat angegeben, die Infektionswahrscheinlichkeit ihres Kindes als niedrig zu betrachten. Unter den Befragten mit Kindern in Kintertagesstätten und Grundschulen hingegen wird das Infektionsrisiko in der aktuellen Befragung höher eingeschätzt.

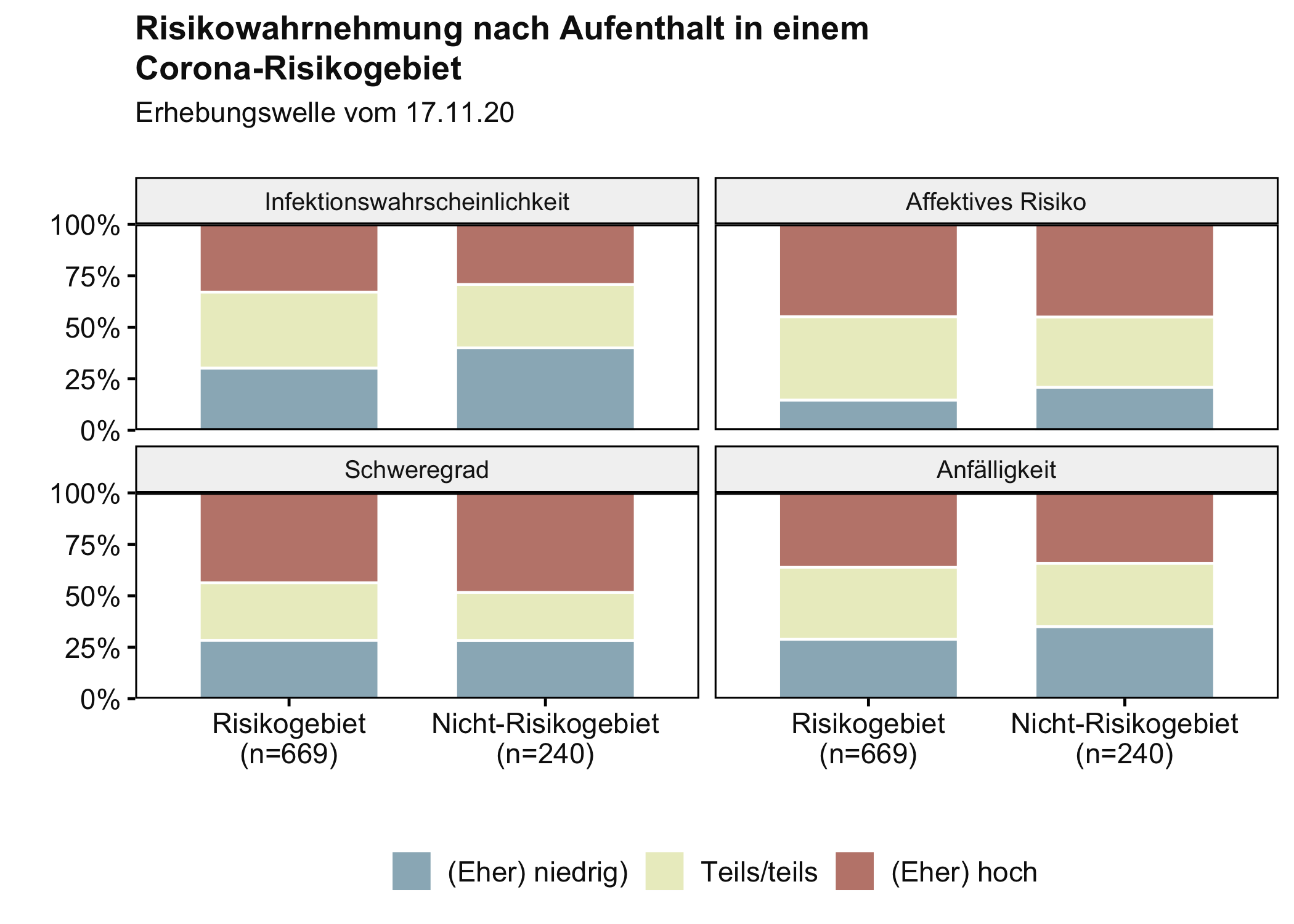

5.6 Risikowahrnehmung nach Aufenthalt in Risikogebieten (Stand: 17.11.20)

Hinweis: Aufgrund der geringen Anzahl von Landkreisen, die nicht als Risikogebiet ausgewiesen sind (siehe hier), wird die Analyse für den Vergleich von Risikogebieten und Nicht-Risikogebieten nicht mehr durchgeführt.

In der Erhebung wurde auch danach gefragt, ob man sich zur Zeit in einem offiziell ausgewiesenen Corona-Risikogebiet befindet. Befragungsteilnehmende aus einem Riskogebiet unterscheiden sich in ihrer eingeschätzten Anfälligkeit, Infektionswahrscheinlichkeit und dem affektiven Risiko in Bezug auf Corona kaum von Befragungsteilnehmenden aus einem Nicht-Riskogebiet.