- 1 Situative Belastung

- 2 Finanzielle Belastung durch die Pandemie

- 3 Ergebnisse vergangener Erhebungen

- 3.1 Selbstberichteter Stress: Corona und Ukrainekrieg (Stand: 15.03.22)

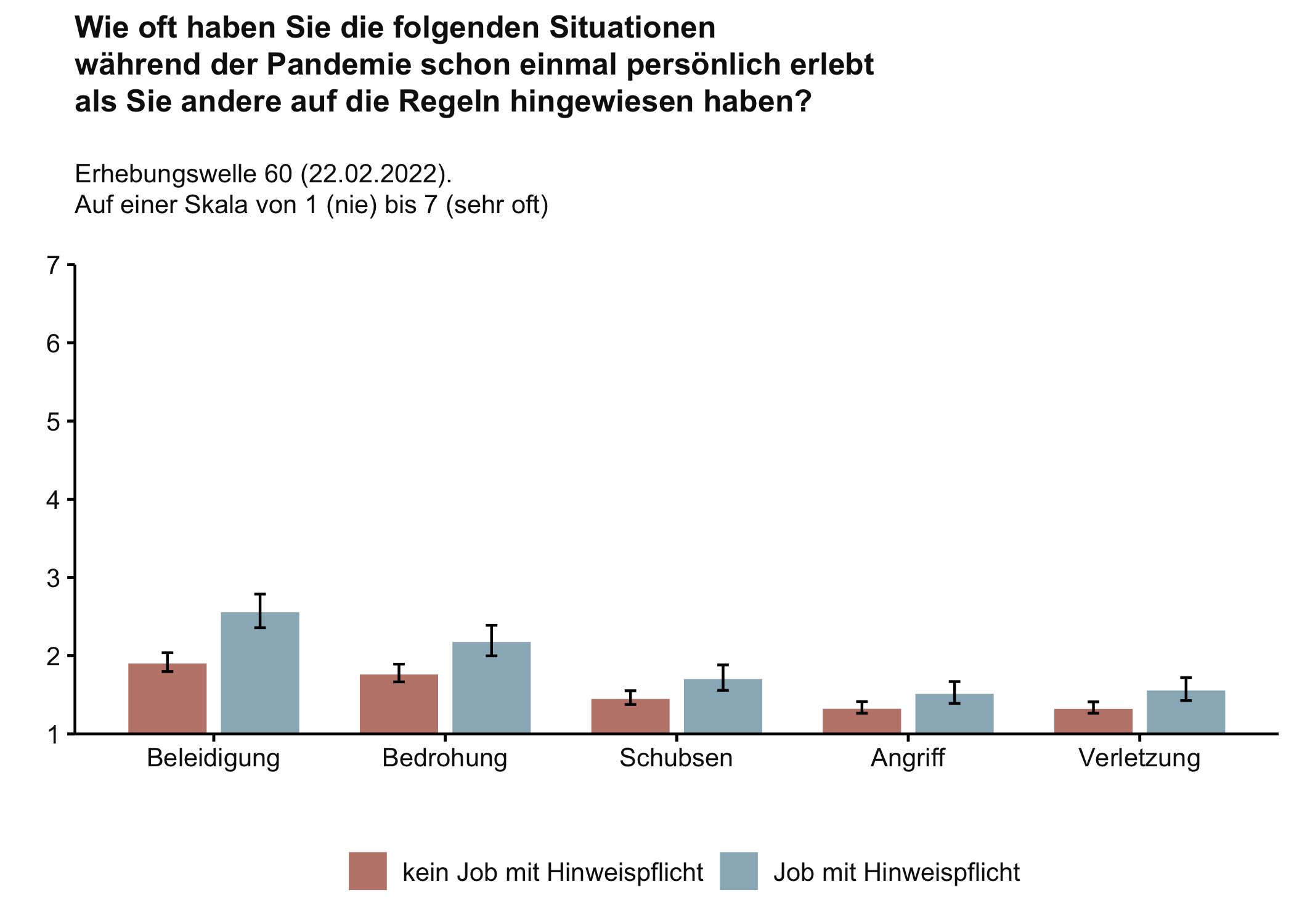

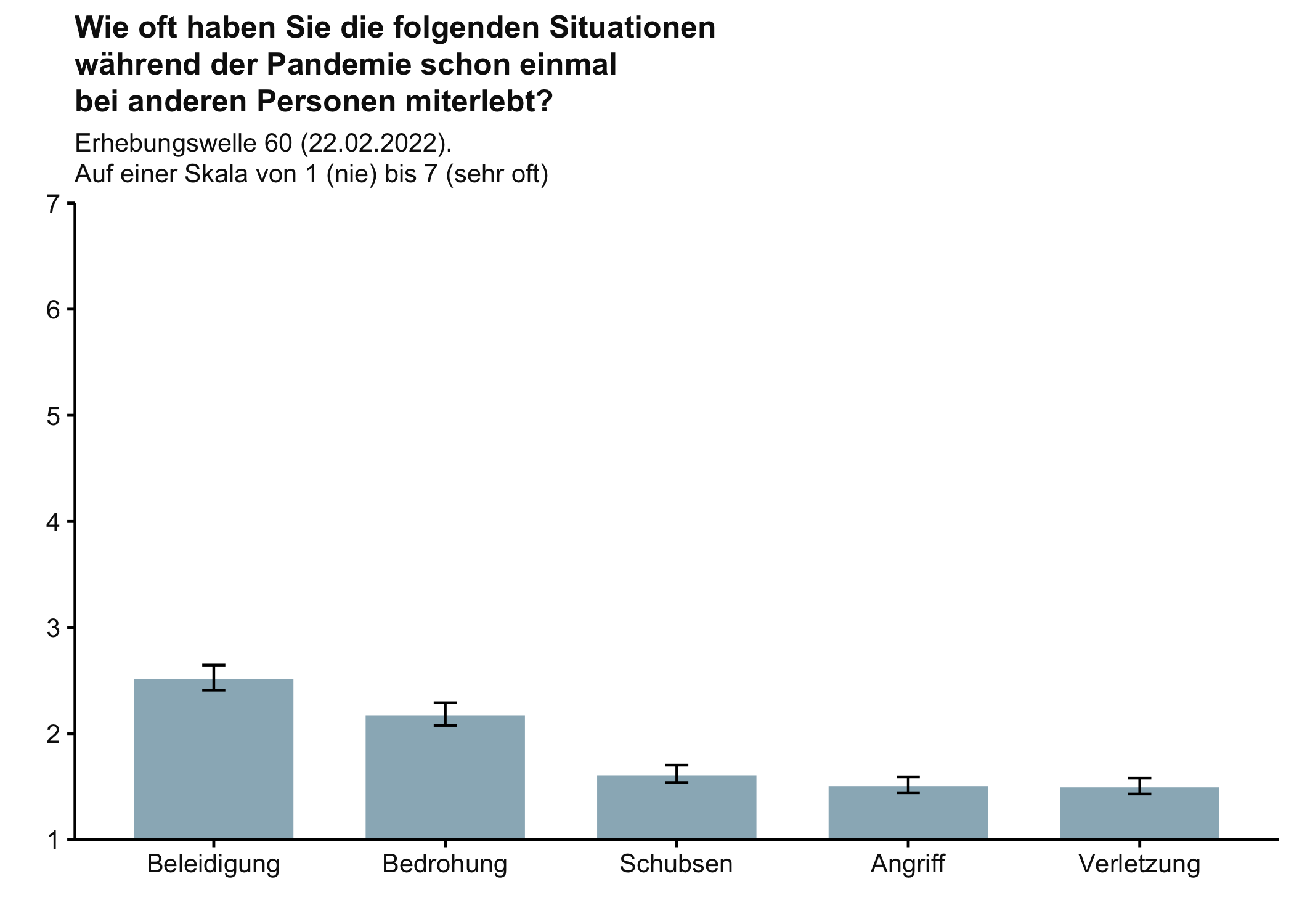

- 3.2 Gewalterlebnisse in der Pandemie (Stand: 22.02.22)

- 3.3 Mentale Gesundheit (Stand: 11.01.22)

- 3.4 Allgemeine Lebenszufriedenheit (Stand: 14.12.21)

- 3.5 Verbitterung (Stand: 16.11.21)

- 3.6 Psychische Lage (Stand: 21.09.21)

- 3.7 Umgang mit der Situation (Stand: 09.03.21)

- 3.8 Gefühlte Hilflosigkeit (Stand: 09.03.21)

- 3.9 Erster versus zweiter Lockdown: Gefühltes Wohlbefinden (Stand: 09.03.21)

- 3.10 Konflikte in der Partnerschaft (Stand: 26.01.21)

- 3.11 Saudade (Stand: 22.12.20)

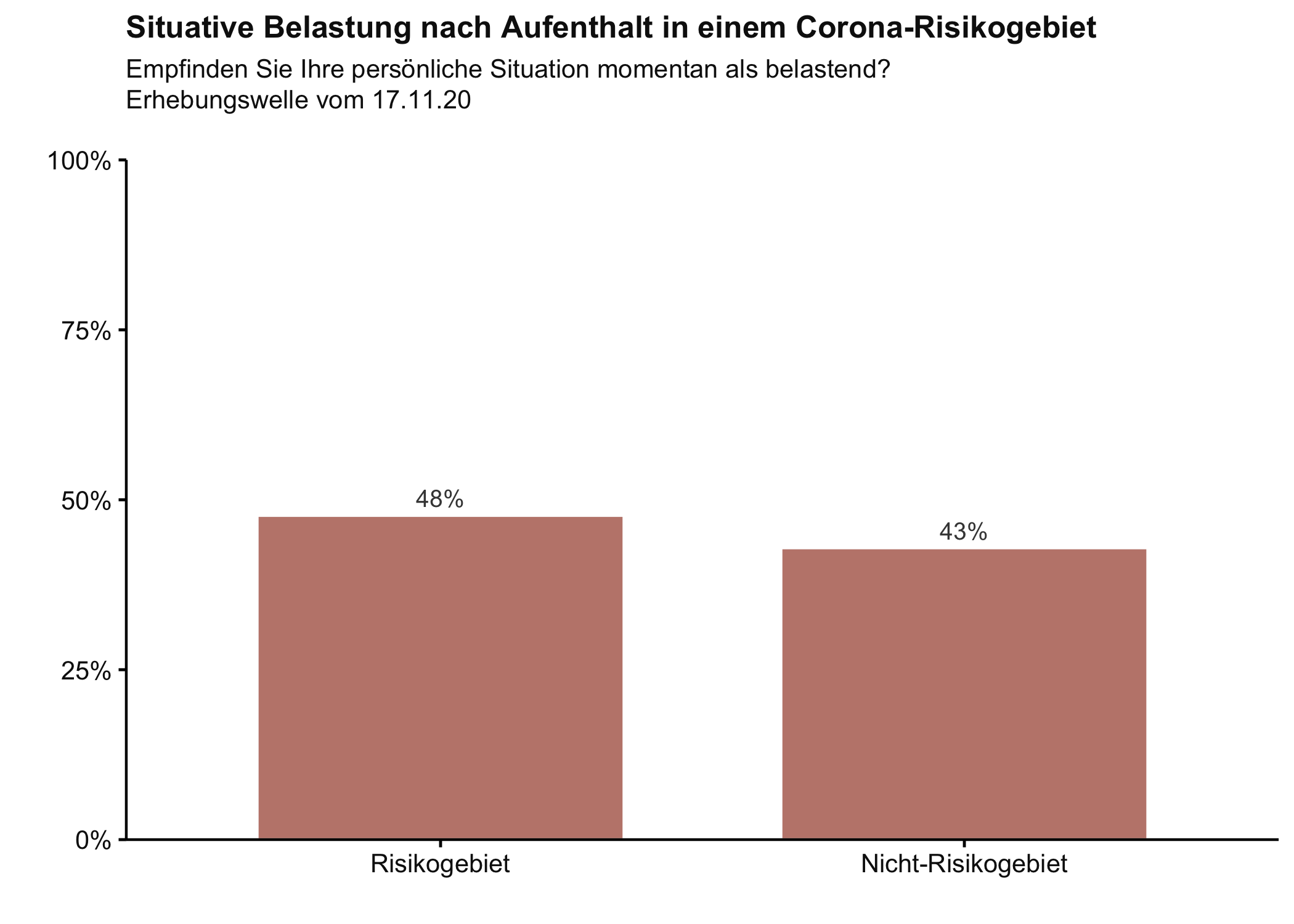

- 3.12 Situative Belastung nach Risikogebiet (Stand: 17.11.20)

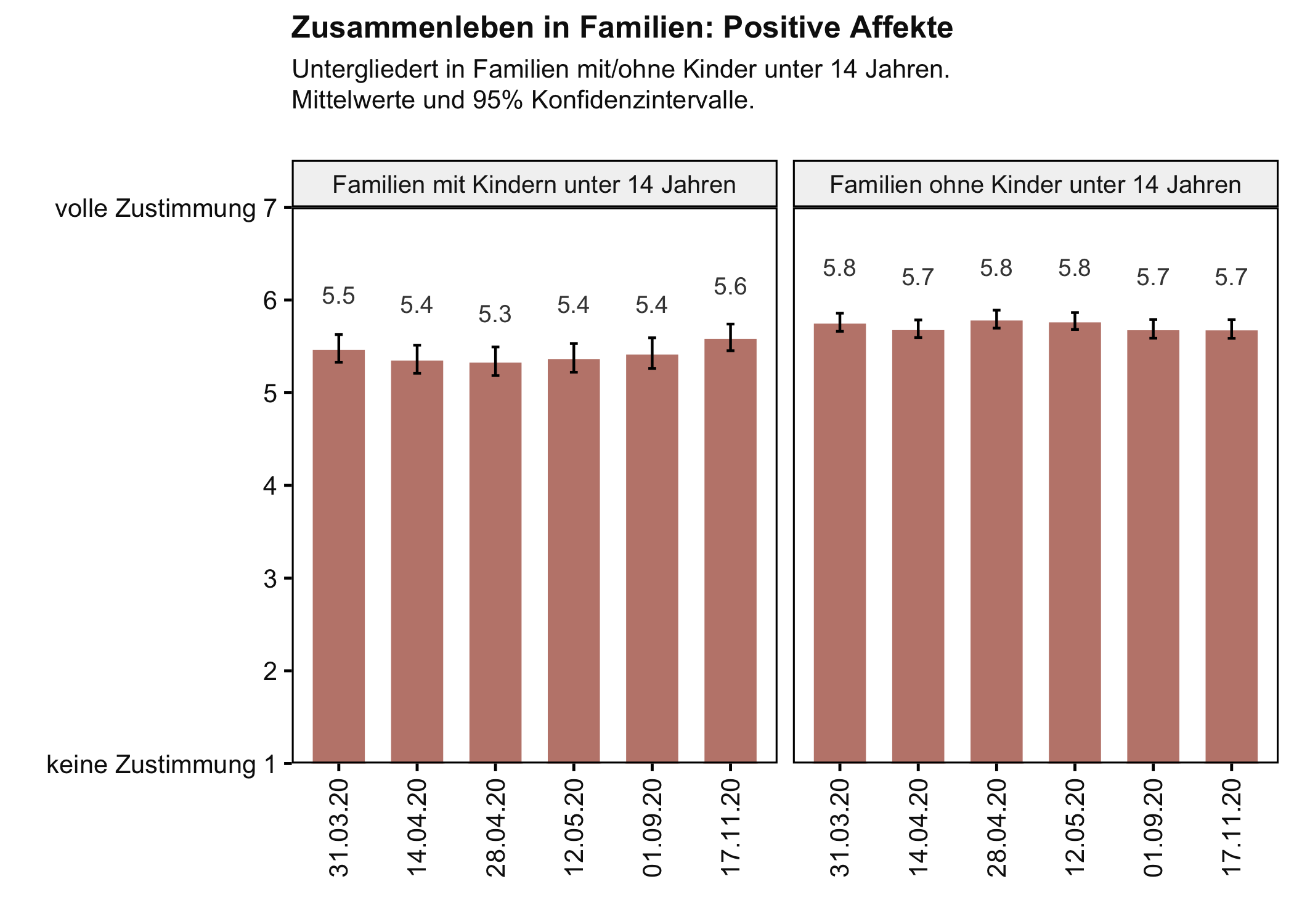

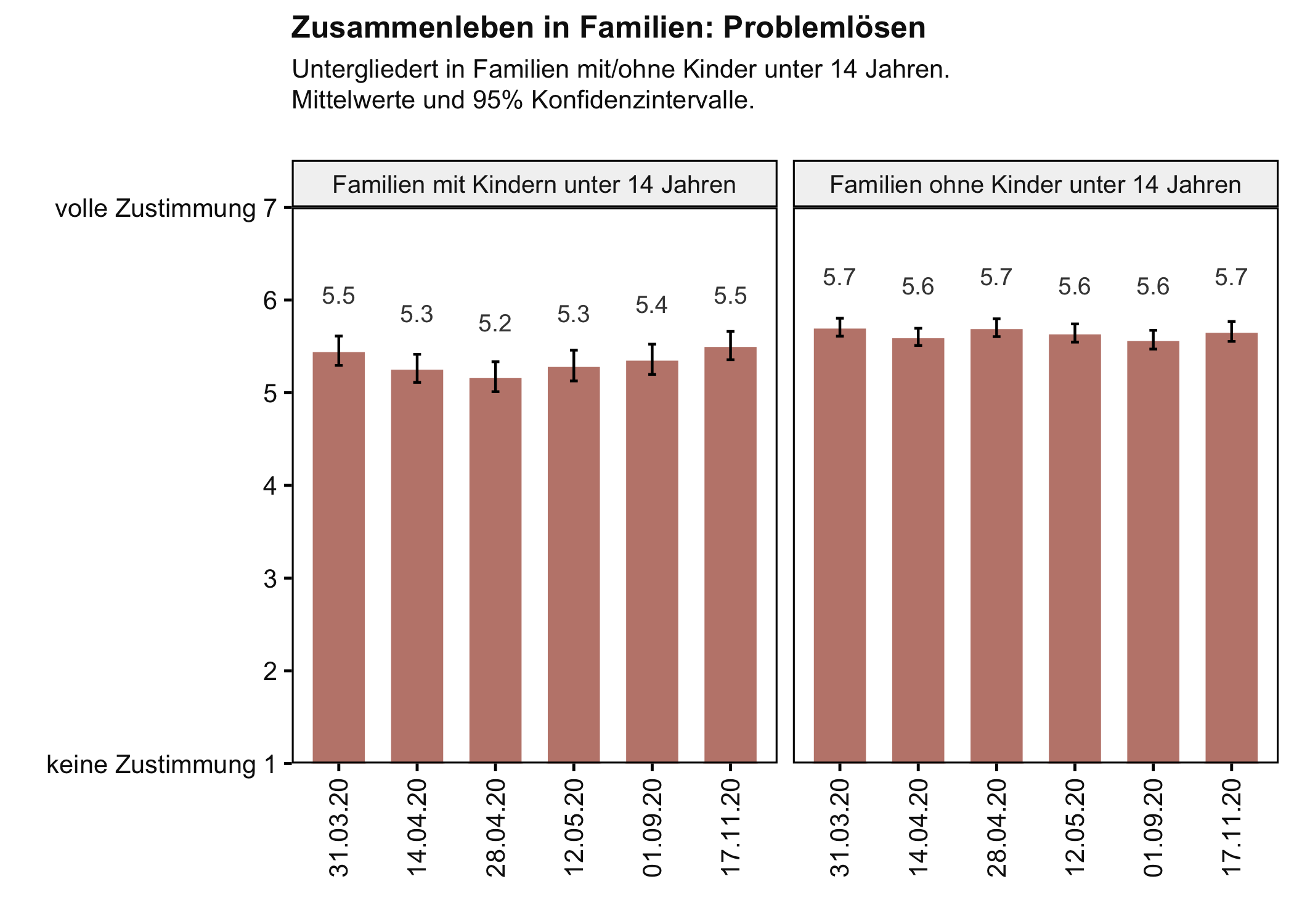

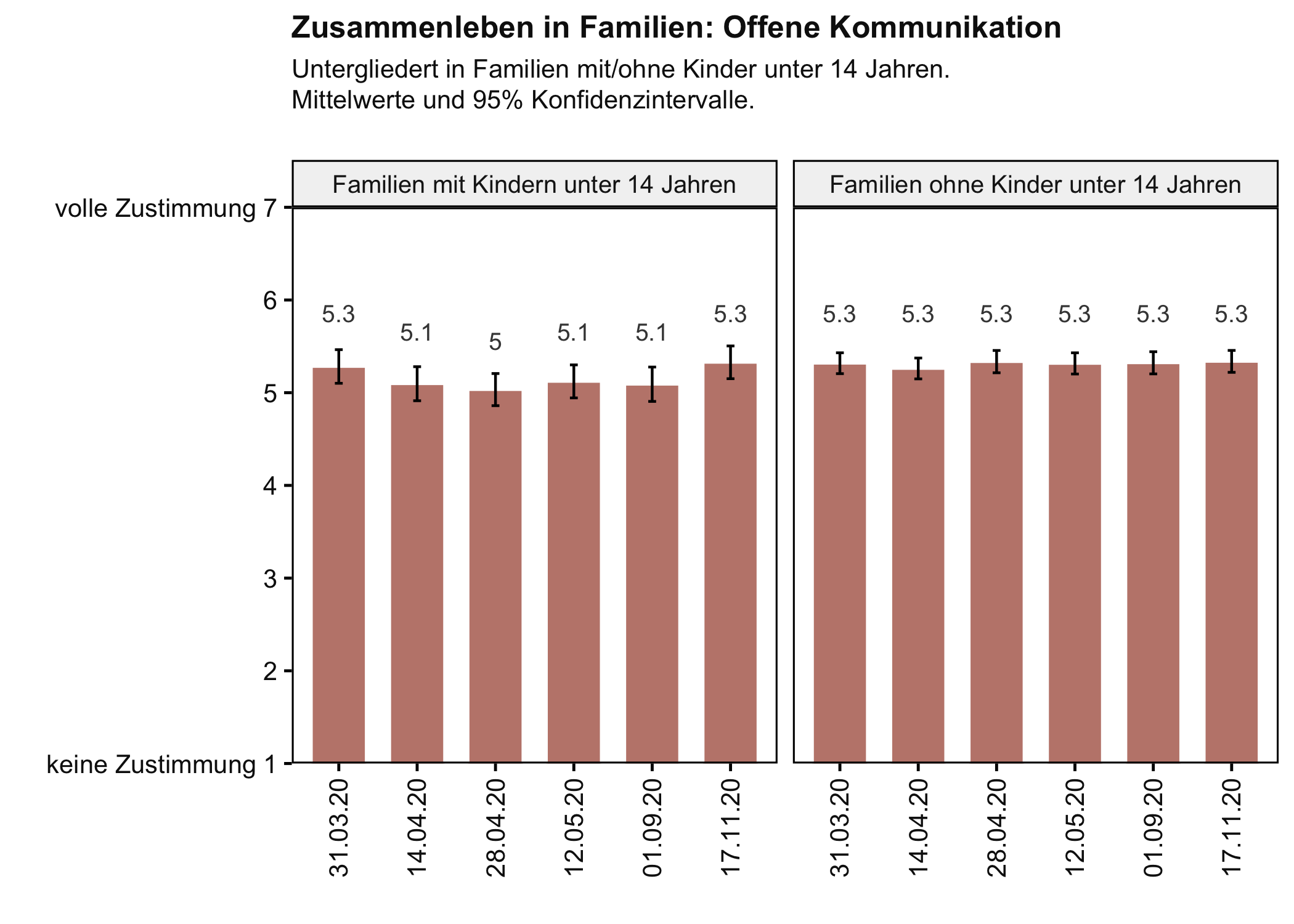

- 3.13 Zusammenleben in der Familie und Partnerschaft (Stand: 17.11.20)

- 3.14 Einsamkeit (Stand: 27.10.20)

- 3.15 Soziale Unterstützung (Stand: 27.10.20)

1 Situative Belastung

53.4% empfanden ihre persönliche Situation in der letzten Erhebung vom 29.11.22 als belastend.

Nach bisherigem Höchststand im Frühjahr 2021 war das Belastungsempfinden zunächst zurückgegangen, ist seit Beginn der vierten Welle im Oktober 2021 aber wieder deutlich angestiegen. Über den Sommer 2022 trat bisher nicht das Ausmaß an Entlastung ein, dass aus den vorherigen Pandemiesommern bekannt ist.

58.6% der Familien mit Kindern empfinden ihre Situation aktuell als belastend.

Situative Belastung nach Altersgruppe

Das Belastungsempfinden lag in den letzten Wellen für die drei jüngeren Altersgruppen nah beieinander auf erhöhtem Niveau. Innerhalb der Gruppe der Ältesten (65.-74 Jahre) geben 46.5 an, sich belastet zu fühlen.

Situative Belastung von Familien mit und ohne Kindern unter 14 Jahren

Situative Belastung nach Akzeptanz der Maßnahmen

Wer die Maßnahmen ablehnt empfindet eine höhere Belastung.

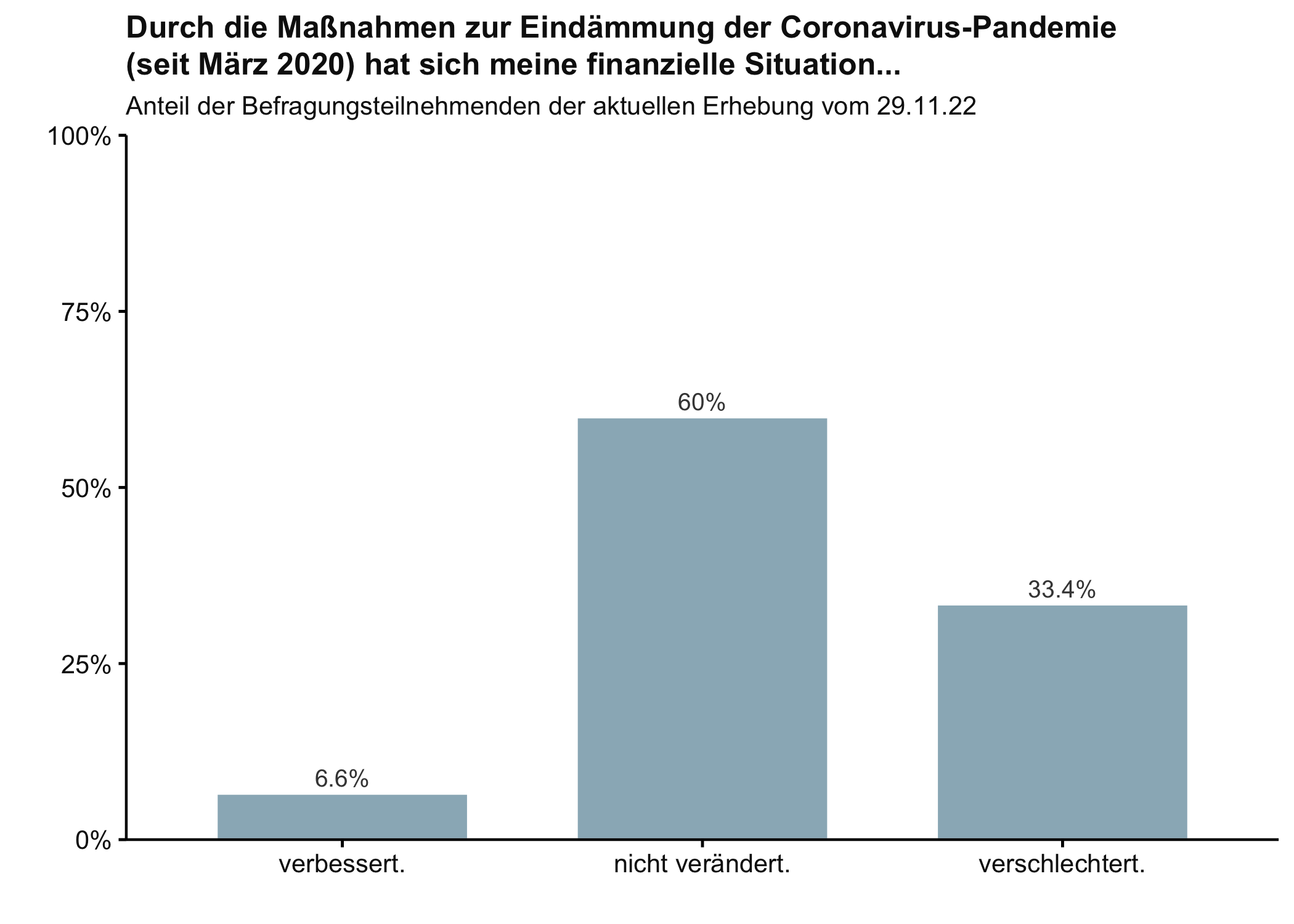

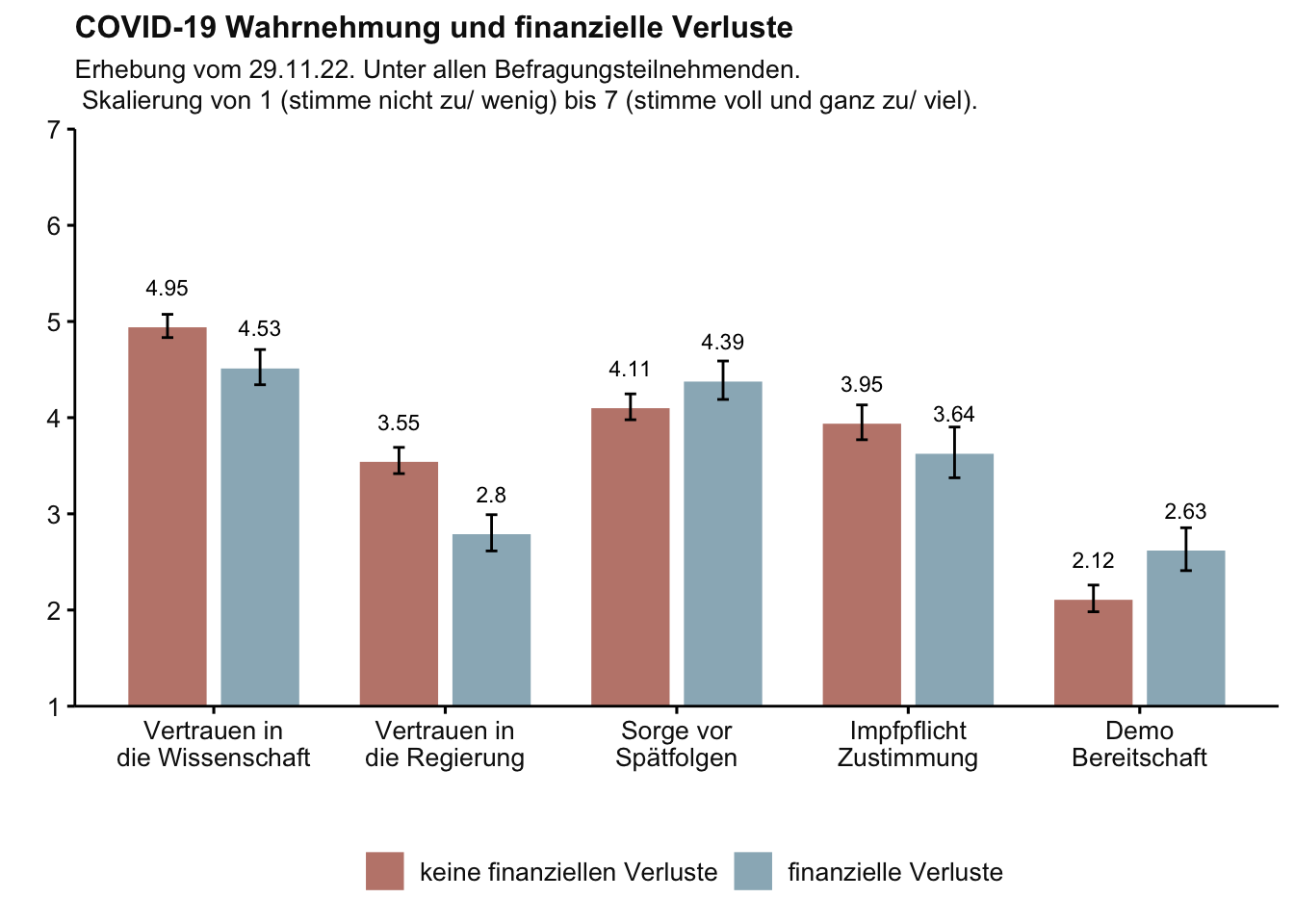

2 Finanzielle Belastung durch die Pandemie

Menschen die angeben, seit Beginn der Pandemie Geld verloren zu haben (aktuell etwa 32%), sind besorgter über noch unentdeckte Langzeitfolgen von COVID-19, eher weniger impfbereit und daher auch eher gegen eine Impfpflicht. Das Vertrauen in Institutionen wie die Bundesregierung aber auch das Vertrauen in die Wissenschaft sind signifikant geringer als bei Menschen, die kein Geld verloren haben.

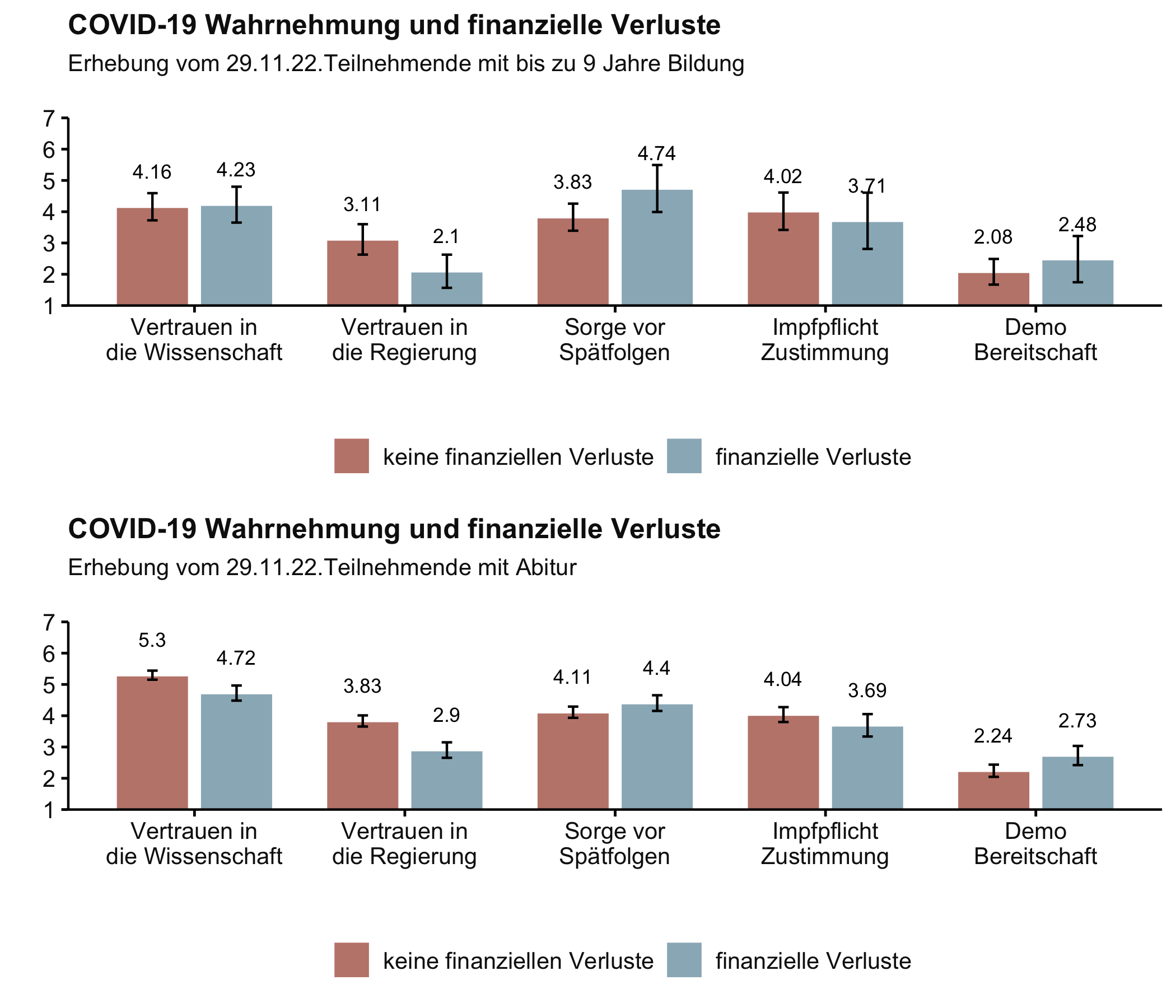

Wahrnehmungen zur Pandemie und finanzieller Verluste: Der Einfluss von Bildung

Insgesamt besteht im Finanziellen Verlust ein Unterschied zwischen Menschen mit unterschiedlicher Bildung. Bei Menschen mit niedriger Bildung (bis zu 9 Jahre) geben dies etwa 33% an, bei Menschen mit hoher Bildung (mit Abitur) geben dies 33% an.

Die Unterschiede in den Einstellungen und im Vertrauen sind bei Menschen mit niedrigerer Bildung etwas deutlicher ausgeprägt als bei Menschen mit hoher Bildung.

3 Ergebnisse vergangener Erhebungen

Achtung: Die nachfolgenden Analysen und Abbildungen beziehen sich auf vergangene Erhebungswellen.

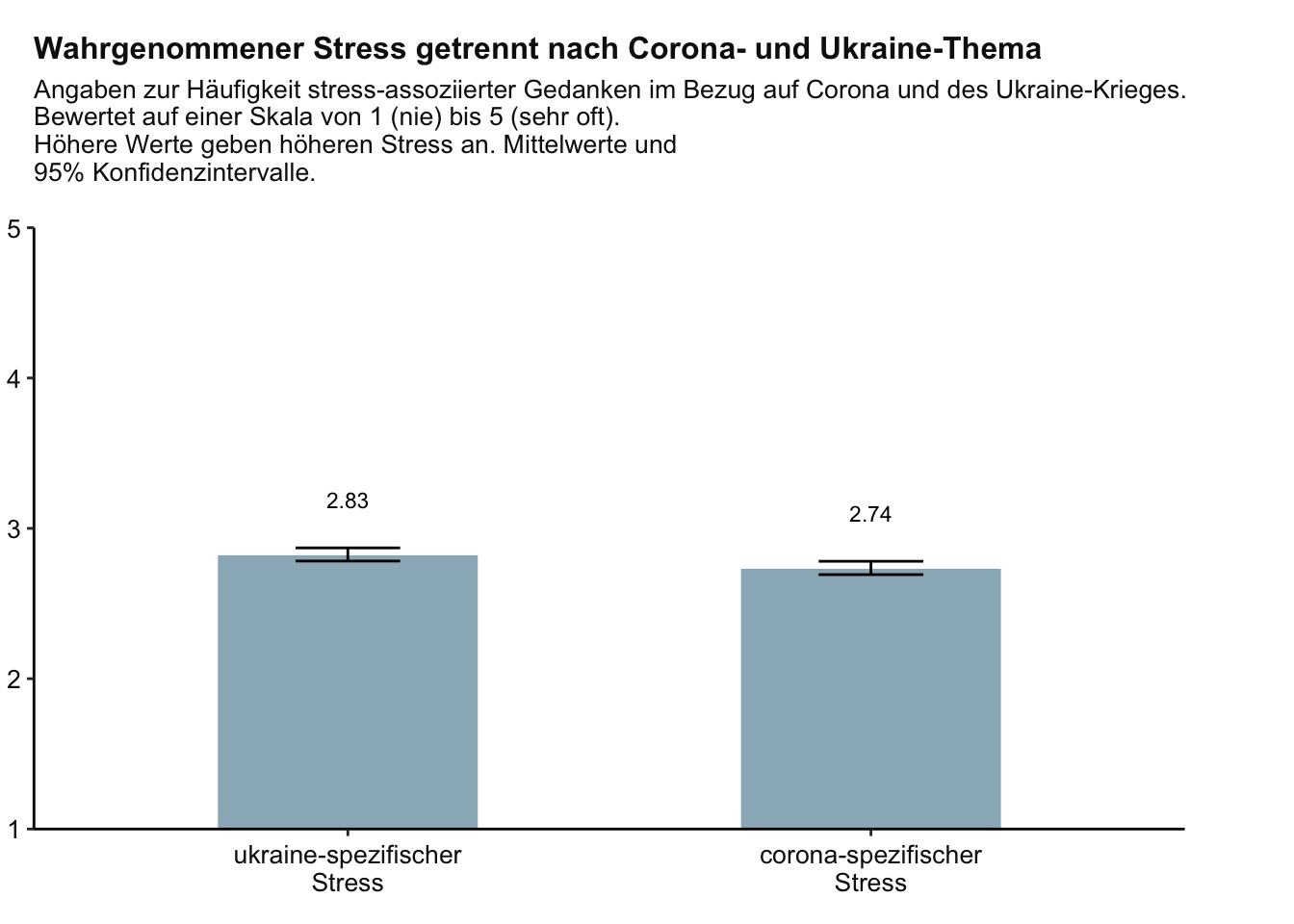

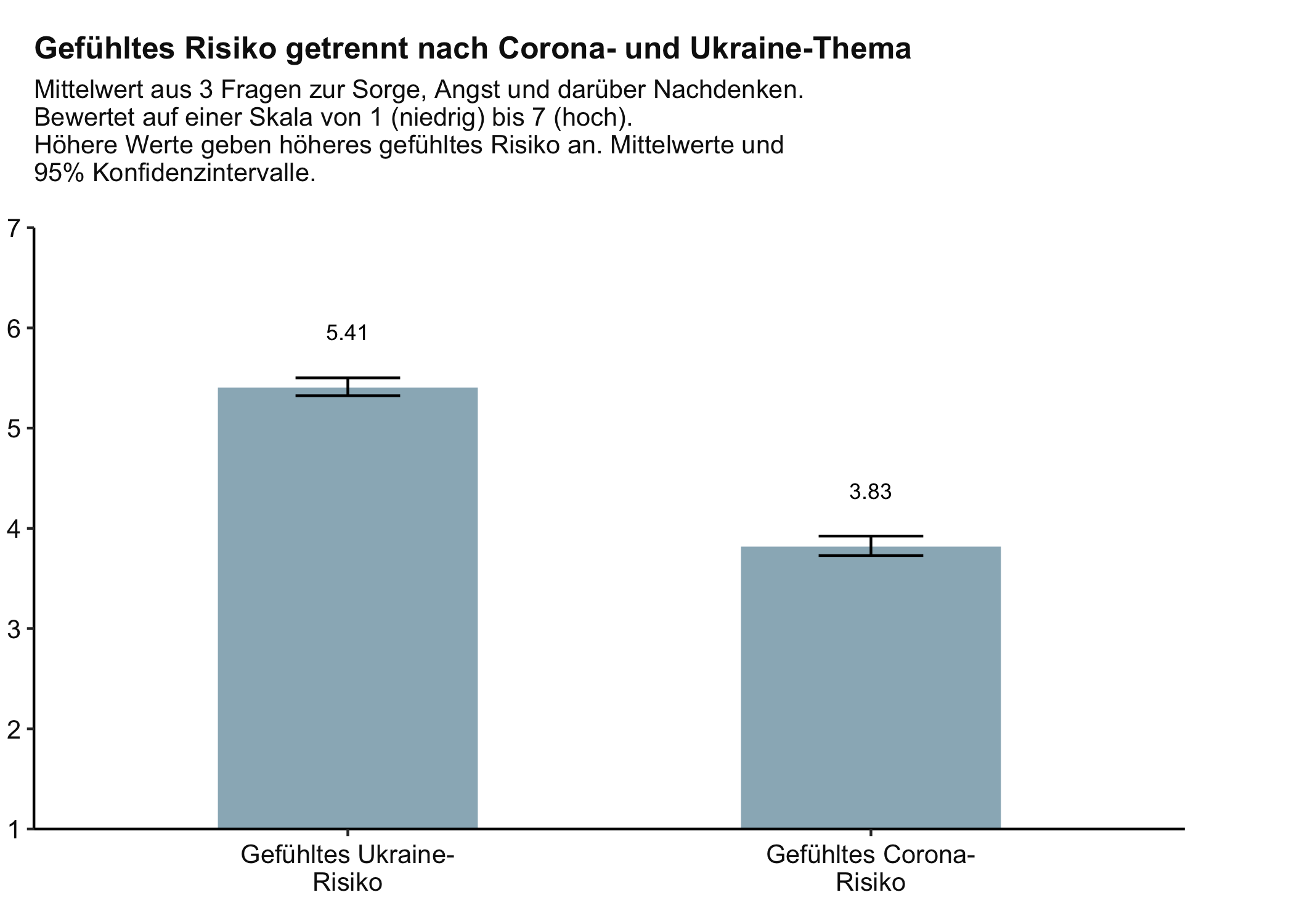

3.1 Selbstberichteter Stress: Corona und Ukrainekrieg (Stand: 15.03.22)

Die Befragten zeigen in der aktuellen Erhebung höheren selbst berichteten Stress im Bezug auf den Ukrainekrieg im Vergleich zu Corona. Personen, die mehr Corona-Stress wahrnehmen, tun dies auch im Bezug auf den Ukrainekrieg.

Wer mehr Stress wahrnimmt, zeigt auch ein höheres gefühltes Risiko, sowohl im Bezug auf Corona als auch im Bezug auf den Ukrainekrieg. Zur Zeit ist das gefühlte Risiko durch den Ukraine-Krieg höher als das gefühlte Corona-Risiko.

3.1.1 Wahrgenommener Stress

3.1.2 Gefühltes Risiko

Zusammenhänge zwischen Stress, Risiko und Schutzverhalten

| r | p | r | p | |

|---|---|---|---|---|

| Affektives Risiko Corona | 0.23 | <.001 | 0.33 | <.001 |

| Affektives Risiko Ukrainekrieg | 0.13 | <.001 | 0.32 | <.001 |

| Maskentragen | -0.06 | 0.078 | 0.06 | 0.063 |

| Feiern vermeiden | -0.01 | 0.83 | 0.08 | 0.008 |

| Abstand halten | -0.12 | <.001 | 0 | 0.876 |

| Informationshäufigkeit Corona | 0.01 | 0.834 | 0.09 | 0.003 |

| Informationshäufigkeit Ukrainekrieg | -0.04 | 0.266 | 0.12 | <.001 |

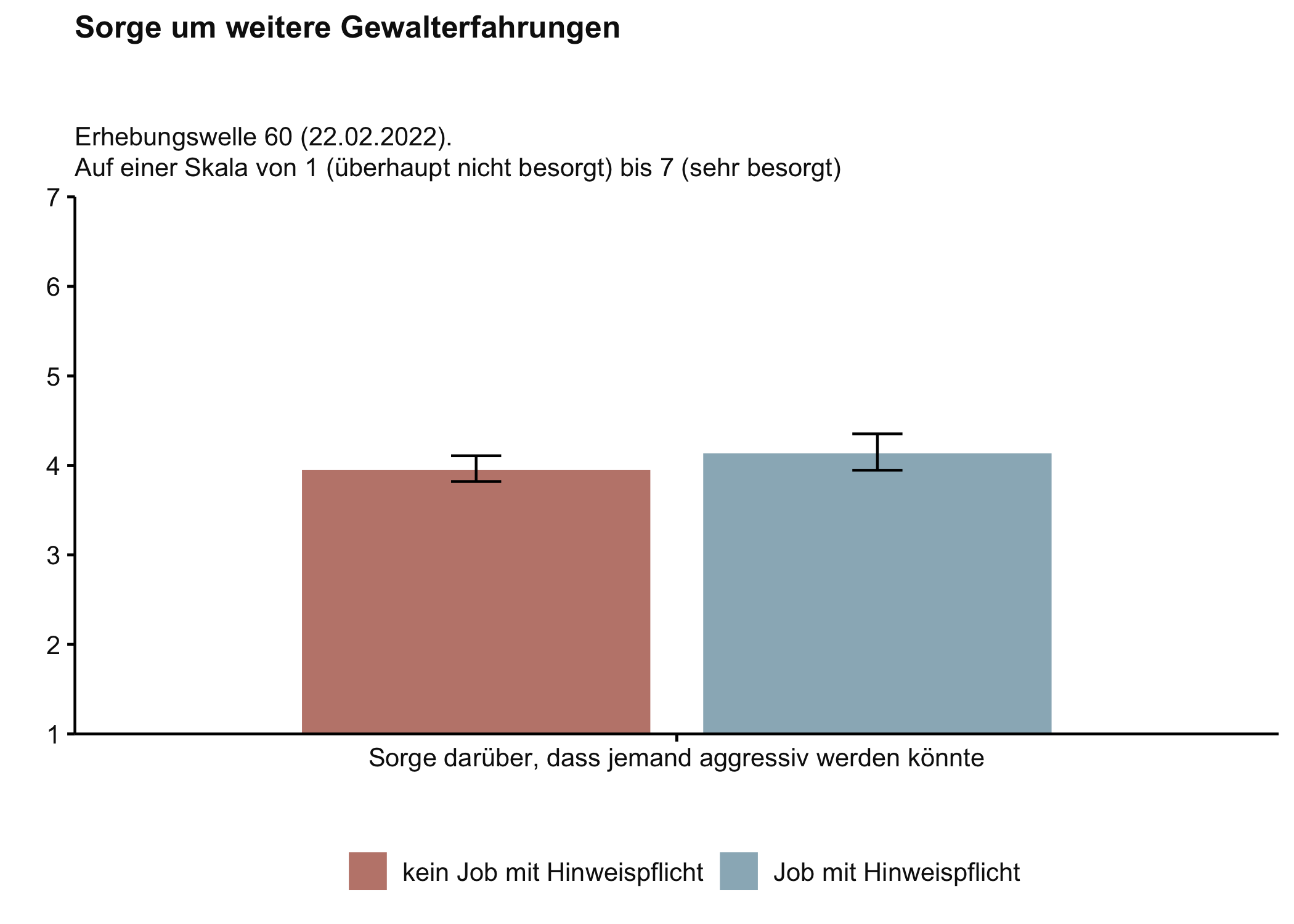

3.2 Gewalterlebnisse in der Pandemie (Stand: 22.02.22)

3.2.1 Sorge um Gewalterlebnisse

Zusammenhang zwischen Sorgen um Gewalt und anderen Variablen

Sorge um (weitere) Gewalterfahrungen und …

- Sorge vor Gewalt und bereits Bedrohung erlebt haben: 0.3

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. Fettdruck zeigt statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

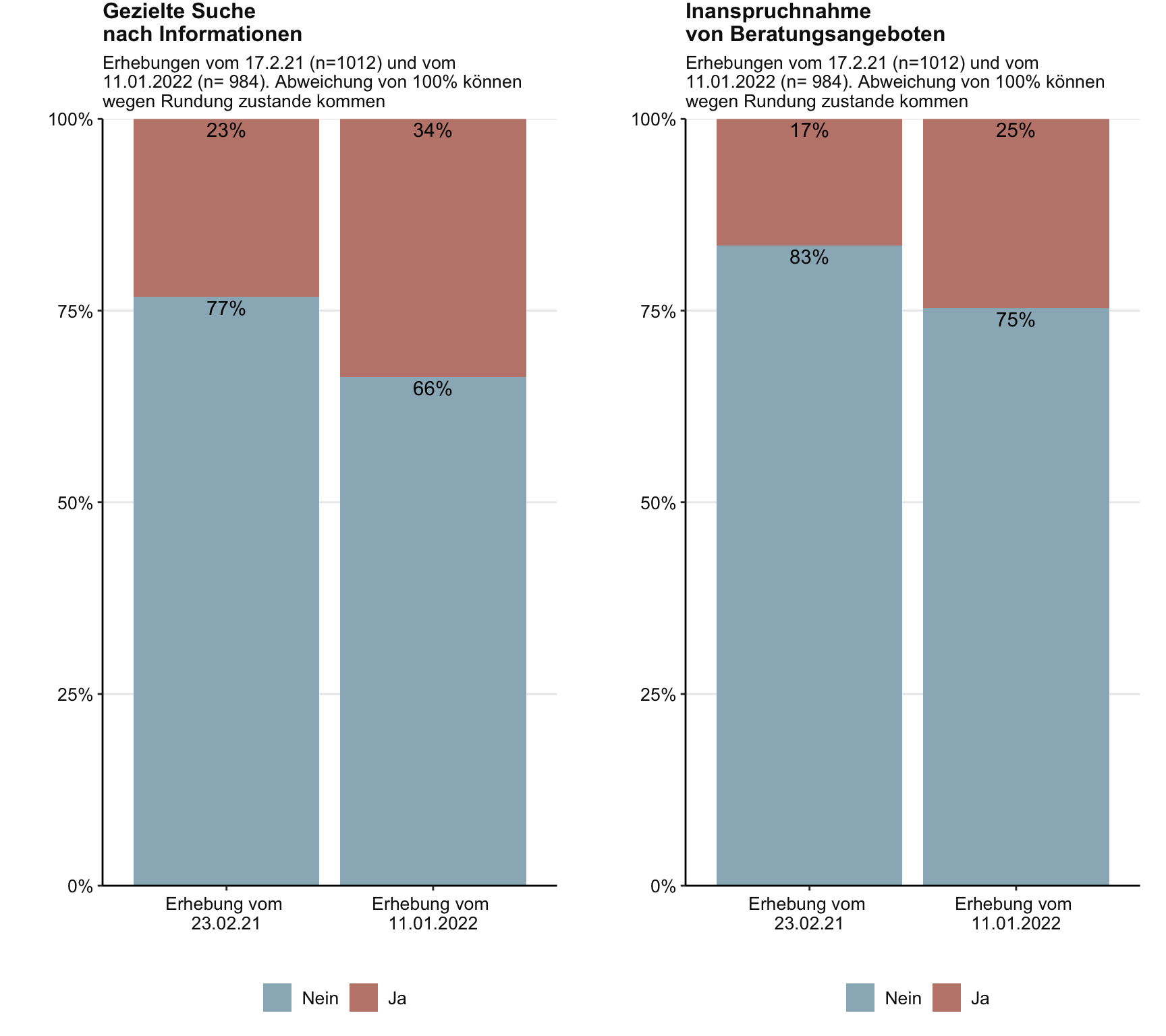

3.3 Mentale Gesundheit (Stand: 11.01.22)

| Suche nach Informationen | Inanspruchname von Beratungen | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Predictors | Odds Ratios | CI | p | Odds Ratios | CI | p |

| Alter | 0.97 | 0.96 – 0.98 | <0.001 | 0.97 | 0.96 – 0.98 | <0.001 |

| weiblich (vs. männlich) | 1.66 | 1.25 – 2.20 | <0.001 | 1.38 | 1.01 – 1.87 | 0.041 |

|

Bildung: mind. 10 Jahre (vs. 9 Jahre) |

1.11 | 0.67 – 1.89 | 0.690 | 0.80 | 0.47 – 1.39 | 0.423 |

|

Bildung: Abitur (vs. 9 Jahre) |

1.28 | 0.78 – 2.13 | 0.335 | 0.94 | 0.57 – 1.60 | 0.813 |

|

Arbeit im Gesundheitssektor: ja (vs. nein) |

1.04 | 0.67 – 1.61 | 0.848 | 0.60 | 0.35 – 1.00 | 0.061 |

|

Chronische Erkrankung: ja (vs. nein) |

1.86 | 1.36 – 2.54 | <0.001 | 2.74 | 1.96 – 3.84 | <0.001 |

|

Wohnort: Mittelstadt (vs. Kleinstadt) |

1.34 | 0.94 – 1.92 | 0.107 | 1.32 | 0.89 – 1.96 | 0.168 |

|

Wohnort: Großstadt (vs. Kleinstadt) |

1.45 | 1.05 – 2.01 | 0.023 | 1.59 | 1.12 – 2.27 | 0.009 |

| Observations | 984 | 984 | ||||

| R2 Tjur | 0.075 | 0.068 | ||||

3.4 Allgemeine Lebenszufriedenheit (Stand: 14.12.21)

Die allgemeine Lebenszufriedenheit hat sich etwas erholt und ist nun wieder auf dem Niveau der vorhergehenden Wellen bis Oktober 2021.

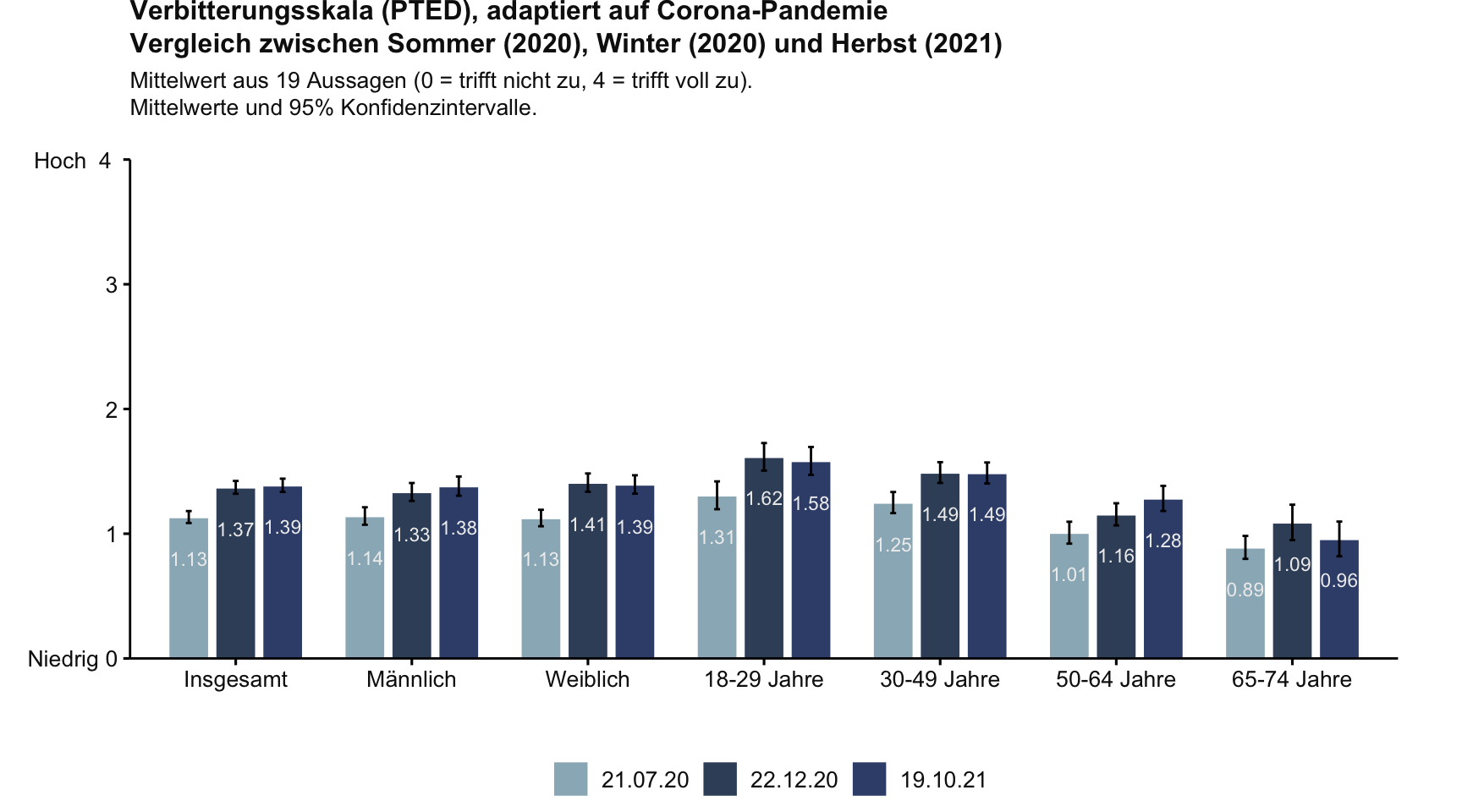

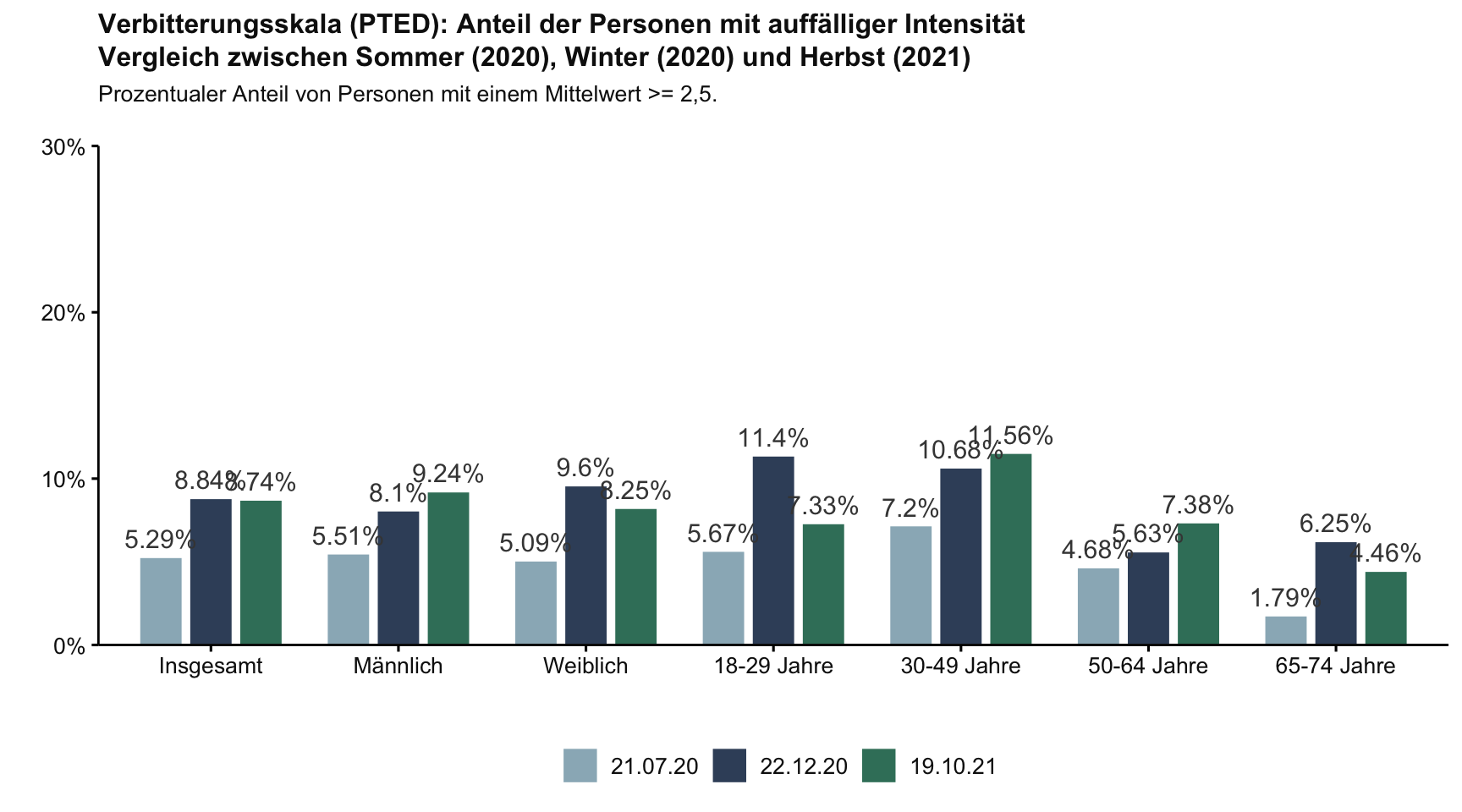

3.5 Verbitterung (Stand: 16.11.21)

Verbitterungsreaktionen treten nach Erlebnissen der Herabwürdigung, des Vertrauensbruchs oder der Ungerechtigkeit auf. Sie werden im Kontext beruflicher wie privater Konflikte beobachtet, aber auch als Reaktion auf andere schwerwiegende negative Lebensereignisse wie beispielsweise Krankheit. (Quelle: https://psychosomatik.charite.de/forschung/forschungsgruppe_psychosomatische_rehabilitation_fpr/verbitterung_und_posttraumatische_verbitterungsstoerung_pted/)

Hier wurde die Skala auf die Corona-Situation angepasst., z.B.:

“Die Corona-Pandemie ist für mich ein Lebensereignis, das mich äußerst gekränkt oder verbittert hat (0 = trifft nicht zu, 4 = trifft voll zu).” Ein Durchschnittswert von > = 2.5 deutet eine klinisch signifikante Intensität von reaktiver Verbitterung an. (Linden et al., 2013).

Linden, M., Baumann, K., Lieberei, B. & Rotter, M. (2009). The Post-Traumatic Embitterment Disorder Self-Rating Scale (PTED Scale). Clinical Psychology and Psychotherapy, 16 (2), 139-147.

Diese Skala wurde erstmals in der Erhebung vom 21.07.20 und dann in der Erhebung vom 22.12.20 und 19.10.21 erfasst. Damit werden Vergleiche zwischen Zeiten möglich, die sich in der pandemischen Situation unterscheiden.

Dargestellt werden Mittelwerte getrennt nach Alter und Geschlecht sowie der Anteil an Personen pro Gruppe über dem Grenzwert von 2.5. Außerdem wird der Zusammenhang mit der Ablehnung und Akzeptanz verschiedener Maßnahmen, Belastung, Hilflosigkeit und verschiedenen Sorgen untersucht.

Die Ergebnisse zeigen ein insgesamt niedriges Niveau an Verbitterungsreaktionen. Jedoch sind die Verbitterungswerte seit Sommer 2020 bedeutsam gestiegen.

Während es keine Unterschiede nach Geschlecht gibt, liegen die Verbitterungswerte bei jüngeren Menschen etwas höher als bei Älteren.

Der Anteil an Verbitterungsreaktionen mit klinisch auffälliger Intensität über alle untenstehenden Gruppen hinweg Altersgruppen gering aus. Jedoch sind die Zuwächse der Anteile unter Frauen und jungen Erwachsenen im Winter (vs. Sommer) größer.

Befragungsteilnehmende mit höheren Werten auf der Verbitterungsskala verspüren auch mehr Sorgen, geben im Allgemeinen eine geringere Lebenszufriedenheit sowie Resilienz an und zeigen weniger Zustimmung zu den politischen Maßnahmen.

3.5.1 Verbitterung über die Zeit

3.5.2 Auffällige Ausprägung der Verbitterung im Zeitvergleich

3.5.3 Korrelation zwischen Verbitterung und anderen psychologischen Maßen

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen Sorgen, Lebenszufriedenheit, Resilienz, Maßnahmenakzeptanz, Bereitschaft an Anti-Corona-Demonstrationen teilzunehmen und der selbst angegebenen Verbitterung in der aktuellen Erhebung exploriert (zum aktuellen Erhebungszeitpunkt).

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. Fettdruck zeigt statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

Selbst angegebene Verbitterung über die Corona-Pandemie und …

Sorge, dass die Gesellschaft egoistischer wird: 0.17

Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren: 0.33

Sorge, aufgrund von Einkommenseinbußen in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten: 0.39

Sorge, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer wird: 0.23

Sorge, dass das gesellschaftliches Leben langfristig eingeschränkt wird: 0.36

Sorge, jemanden verlieren, den man liebt: 0.25

Sorge, selbst zu erkranken: 0.26

Hilflosigkeit ggü. der Corona-Situation ( 1 = hilflos, 7 = aktiv werden): -0.31

Allgemeine Lebenszufriedenheit: -0.28

Maßnahmen übertrieben finden: 0.19

Reaktanz: 0.33

Teilnahmebereitschaft an Anti-Corona-Demonstrationen: 0.26

3.6 Psychische Lage (Stand: 21.09.21)

Vom 24.03.20 bis zum 21.09.21 wurde über mehrere Erhebungen die psychische Lage mit fünf Items erhoben erhoben. Dabei wurden die Teilnehmenden gefragt, wie häufig sie in der vergangenen Woche bestimmte Gefühle hatten (Skala 1 bis 4 mit Abstufungen “weniger als 1 Tag”, “1-2 Tage”, “3-5 Tage” und “6-7 Tage”).

Über den Zeitverlauf ergaben sich nur leichte Schwankungen. Allerdings konnten Altersunterschiede beobachtet werden:

Jüngere Befragte zeigen öfter Einsamkeitsgefühle, insgesamt ist Einsamkeit jedoch zuletzt zurückgegangen

Jüngere Befragte geben häufiger an als ältere Befragte, Gefühle der Nervosität, Ängstlichkeit und Angespanntheit zu haben

Gefühle der Niedergeschlagenheit sind über die Zeit hinweg angestiegen. Jüngere Befragte geben häufiger an als ältere Befragte, niedergeschlagen zu sein

Jüngere gaben zuletzt etwas häufiger als ältere Befragte an, an der Häufigkeit von körperlichen Reaktionen wie Schwitzen und Atemnot zu leiden

Ältere Befragte denken weniger häufig hoffnungsvoll an die Zukunft

3.7 Umgang mit der Situation (Stand: 09.03.21)

Vom 24.03.20 bis zum 09.03.21 wurde im COSMO der Umgang mit der Corona-Situation erhoben.

3.7.1 Betrachtung im Zeitverlauf

3.8 Gefühlte Hilflosigkeit (Stand: 09.03.21)

Vom 24.03.20 bis zum 09.03.21 wurde im COSMO gefühlte Hilflosigkeit erhoben.

Die Aussage, selbst nichts tun zu können, um die Situation positiv zu beeinflussen, wird in allen Befragungen eher als unzutreffend bewertet. Dennoch ist eine Zunahme der gefühlten Hilflosigkeit seit November zu beobachten. Befragungsteilnehmende, die die politischen Maßnahmen übertrieben finden, stimmen der Aussage, die Situation nicht positiv beeinflussen zu können, eher zu.

18.2 % empfinden sich momentan als sehr hilflos.

Subjektive Hilflosigkeit nach Bewertung der politischen Maßnahmen

Befragungsteilnehmende, die die politischen Maßnahmen ablehnen, fühlen sich hilfloser als die anderen Befragungsteilnehmenden. Der Anstieg der gefühlten Hilflosigkeit unter Befragten, die die Maßnahmen nicht übertrieben finden, ist statistisch nicht bedeutsam.

3.9 Erster versus zweiter Lockdown: Gefühltes Wohlbefinden (Stand: 09.03.21)

Das vergleichende gefühlte Wohlbefinden wurde in der Befragung vom 09.03.21 erhoben.

Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, dass es ihnen schlechter geht im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Mehr als 40 % verspüren keinen Unterschied zum Lockdown im letzten Jahr.

Veränderung allgemein

Veränderung nach Maßnahmenbefürwortung

Personen, die die Maßnahmen ablehnen, geben häufiger an, dass es ihnen schlechter geht als im ersten Lockdown.

Veränderung nach Altersgruppe

Jüngere Befragte geben häufiger an, im Vergleich zu älteren Befragten, dass es ihnen schlechter geht als im Lockdown im Frühjahr 2020.

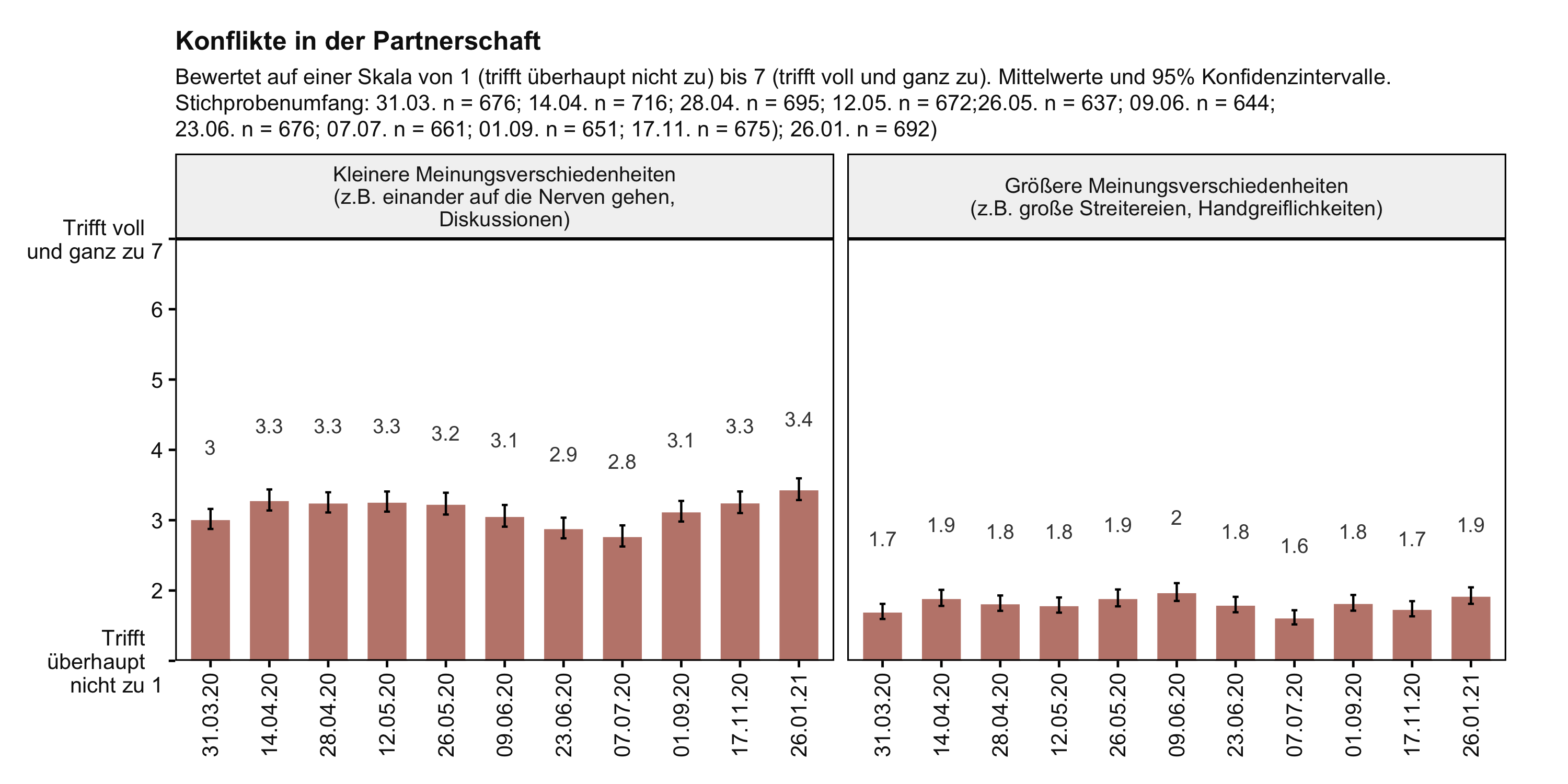

3.10 Konflikte in der Partnerschaft (Stand: 26.01.21)

Vom 31.03.20 bis zum 26.01.21 wurde im COSMO partnerschaftliche Konflikte erhoben.

Alle Befragten, die in einer Partnerschaft leben, wurden gebeten, anhand einer Skala von 1 „trifft überhaupt nicht zu” bis 7 „trifft voll und ganz zu” das aktuelle Konfliktniveau in ihrer Partnerschaft zu beschreiben.

Die Intensität und Häufigkeit von kleineren Meinungsverschiedenheiten, beispielsweise „Streit” oder „sich auf die Nerven gehen”, als auch von größeren Partnerschaftskonflikten bis hin zu „Handgreiflichkeiten” sind bis Anfang Juli kontinuierlich gesunken. In den Erhebungswellen vom 01.09. und 17.11.2020 wurde jedoch ein Anstieg verzeichnet. Nach wie vor werden kleinere Konflikte sehr viel häufiger angegeben, als größere Konflikte.

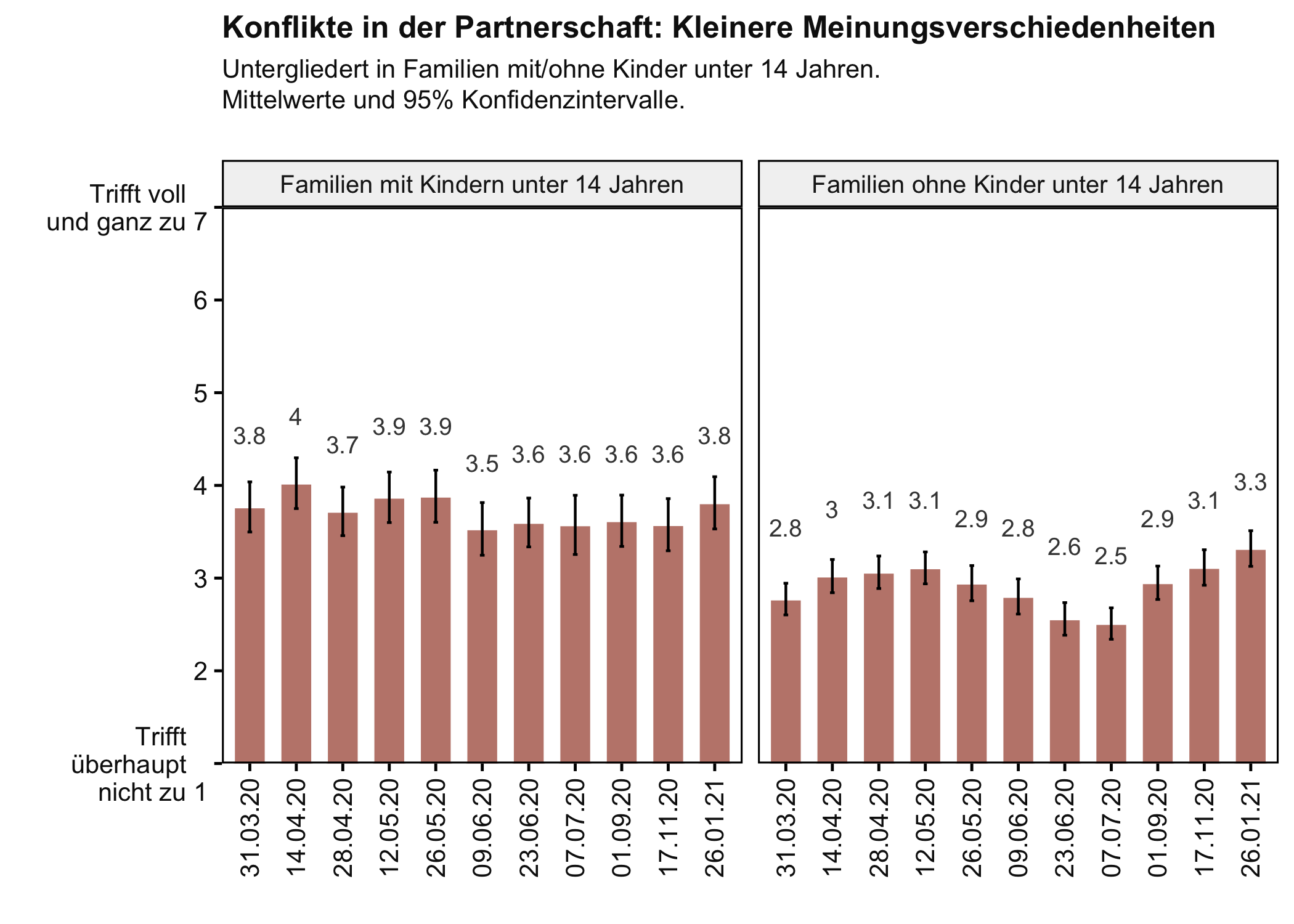

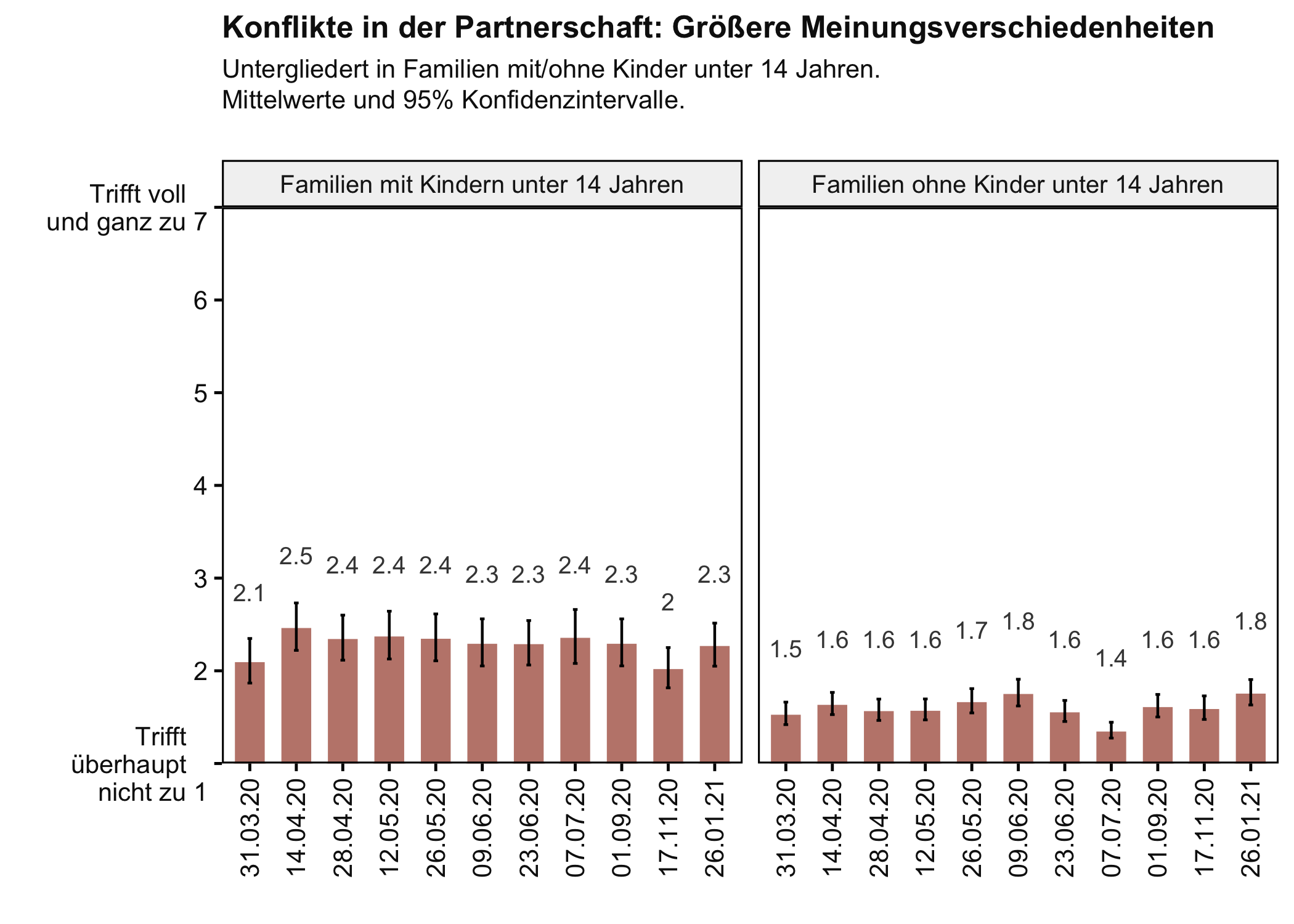

Konflikte in der Partnerschaft in Familien ohne und mit Kindern unter 14 Jahren

Aufgeschlüsselt nach Partnerschaften mit und ohne jüngere Kinder zeigen sich weiterhin deutliche Unterschiede: Wenn Kinder unter 14 Jahren im Haushalt leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Woche vor der Datenerhebung kleinere und größere Konflikte zwischen den Partnerinnen und Partnern gegeben hat, erhöht. Während das Konfliktniveau bei den Familien mit Kindern unter 14 Jahren etwa gleich bleibt, steigt das Konfliktniveau bei Familien ohne Kinder unter 14 Jahren seit dem Ende des Sommers 2020 wieder an.

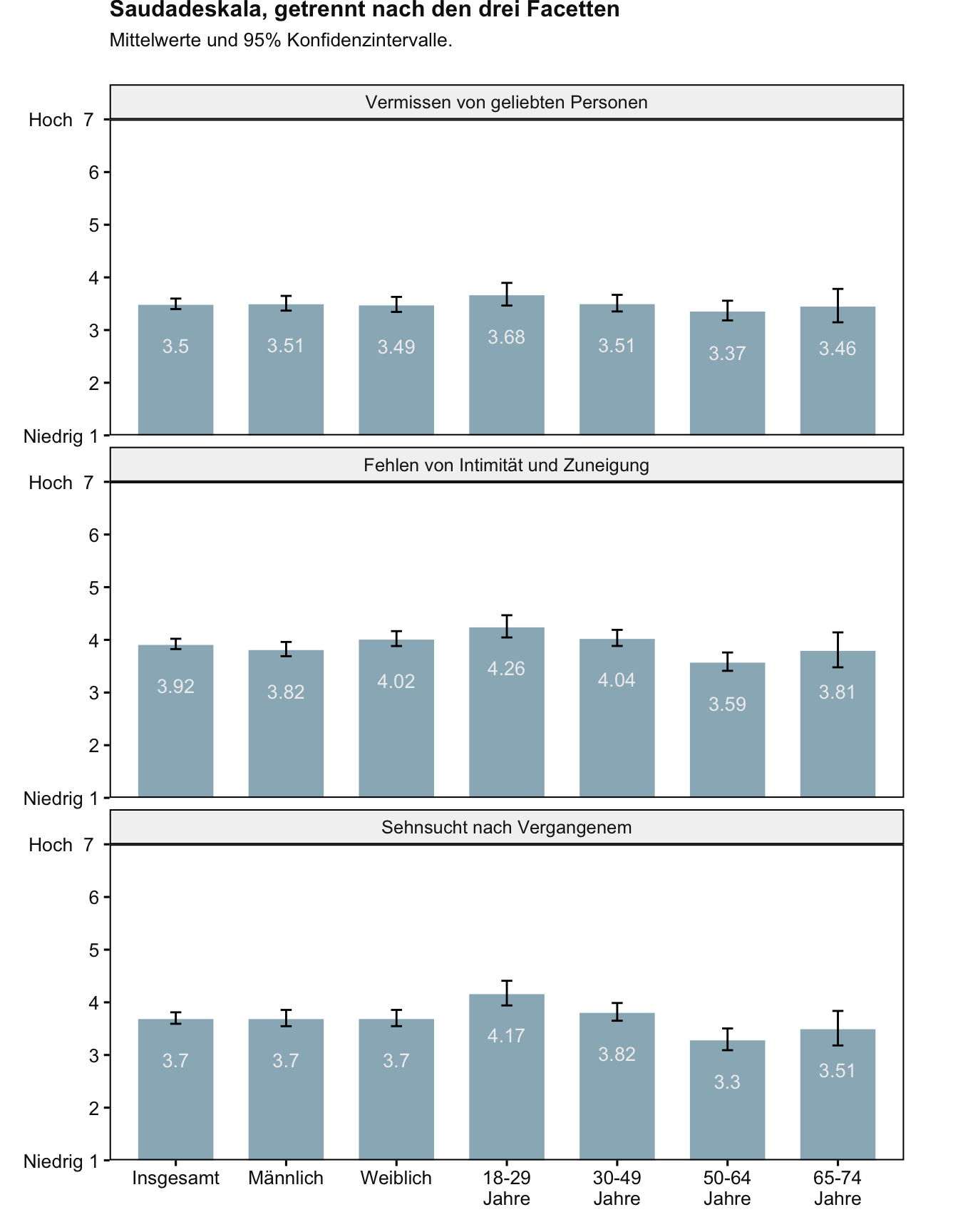

3.11 Saudade (Stand: 22.12.20)

Saudade ist ein tief empfundenes Gefühl der Unvollständigkeit. Das Konzept ist insbesondere im portugiesischen und galizischen Sprachraum bekannt. Das Gefühl umfasst Nostalgie, Heim- und Fernweh und Melancholie.

In der Erhebung vom 22.12.20 wurden die Teilnehmenden mit Hilfe einer validierten Skala (Neto & Mullet, 2020) zu ihren Saudade-Gefühlen befragt.

Die Skala umfasst Items wie: “Ich würde gerne in die Vergangenheit zurückreisen. (1 = Trifft überhaupt nicht zu, 7 = Trifft voll und ganz zu).”

Neto, F., & Mullet, E. (2020). Development of a Prototype-Based Scale for Assessing Saudade. Imagination, Cognition and Personality, 027623662091300. doi:10.1177/0276236620913008

Die Skala umfasst drei Facetten:

Das Vermissen von geliebten Personen (sowohl Familie als auch [potenzielle] Partnerinnen und Partner)

Das Fehlen von Intimität und Zuneigung (Vermissen von Freundinnen und Freunden; Gefühl der Isolation)

Nostalgische Gefühle bzw. Sehnsucht nach Vergangenem

3.11.1 Wer zeigt mehr Saudade?

Besonders jüngere Teilnehmende zeigen mehr Saudade. Besonders ausgeprägt ist dabei die Sehnsucht nach Vergangenem und das Fehlen von Intimität.

3.11.2 Korrelationen zwischen Saudade und anderen psychologischen Maßen

Die Korrelationstabelle zeigt, dass die drei Facetten der Saudade besonders stark mit der oben beschriebenen Verbitterungsskala korrelieren. Je stärker eine Person verbittert ist, desto eher verharrt sie in der Vergangenheit, fühlt sich isoliert, sehnt sich nach Intimität und Menschen, die sie liebt.

Saudade steht auch im Zusammmenhang mit Lebenszufriedenheit und situativer Belastung. Individuelle und gesellschaftliche Sorgen stehen in einem schwachen Zusammenhang mit Saudade.

Interpretation der Korrelationskoeffizienten: In der folgenden Übersicht zeigen höhere Werte einen stärkeren Zusammenhang an, Werte nahe Null zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt, um 0.1 einen kleinen Zusammenhang. Werte um 0.3 zeigen einen mittleren Zusammenhang, ab 0.5 spricht man von einem starken Zusammenhang. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass hohe Werte der einen Variable mit niedrigen Werten der anderen Variable einhergehen. P-Werte kleiner als 0.05 zeigen statistisch bedeutsame Zusammenhänge an.

| r | p | r | p | r | p | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Überzeugungen / psych. Verfassung | ||||||

| Gefühlte Hilflosigkeit | .01 | .729 | .12 | <.001 | .15 | <.001 |

| Situative Belastung | .22 | <.001 | .39 | <.001 | .35 | <.001 |

| Lebenszufriedenheit | -.13 | <.001 | -.21 | <.001 | -.22 | <.001 |

| Maßnahmen übertrieben finden | .07 | .026 | .08 | .010 | .16 | <.001 |

| Verbitterung | .37 | <.001 | .49 | <.001 | .50 | <.001 |

| Sorgen vor/um | ||||||

| Konkusgehende Unternehmen | .02 | .478 | .02 | .438 | -.02 | .630 |

| Egoistische Gesellschaft | .06 | .065 | .06 | .048 | .03 | .343 |

| Verlust des Arbeitsplatzes | .17 | <.001 | .18 | <.001 | .17 | <.001 |

| Schere zwischen Arm und Reich | .13 | <.001 | .10 | .002 | .13 | <.001 |

| Coronaerkrankung | .10 | .002 | .11 | .001 | .06 | .064 |

| Gesundheitssystem | .06 | .053 | .09 | .006 | .01 | .693 |

| Verlust eines geliebten Menschen | .16 | <.001 | .15 | <.001 | .11 | .001 |

| Finanzielle Schwierigkeiten | .18 | <.001 | .23 | <.001 | .26 | <.001 |

| Rezession | .09 | .006 | .07 | .022 | .08 | .008 |

| langfristige Einschränkung des öffentl. Lebens | .16 | <.001 | .26 | <.001 | .28 | <.001 |

3.12 Situative Belastung nach Risikogebiet (Stand: 17.11.20)

3.13 Zusammenleben in der Familie und Partnerschaft (Stand: 17.11.20)

3.13.1 Zusammenleben in der Familie

Die Skala zur Messung des Familienklimas besteht aus 12 Items, die drei Aspekte eines gelingenden Familienlebens widerspiegeln: positive Affekte, Problemlösungskompetenz und offene Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern.

Den Familien in Deutschland gelingt es in der andauernden Krisensituation, ein insgesamt positives Familienklima weiterhin aufrecht zu erhalten. Dies gilt sowohl für die wechselseitige Zuneigung als auch für die Fähigkeit, gemeinsam Probleme zu lösen und offen miteinander zu sprechen.

Im Vergleich zu Paaren und Familien mit älteren Kindern im Haushalt lagen die Werte in den ersten fünf Erhebungen (31.03.-01.09.) bei Familien mit Kindern unter 14 Jahren über alle Zeitpunkte hinweg auf den drei Skalen zum Familienklima geringfügig niedriger. Im November wird das Familienklima bei Familien mit Kindern unter 14 Jahren hinsichtlich der drei Aspekte tendenziell besser bewertet.

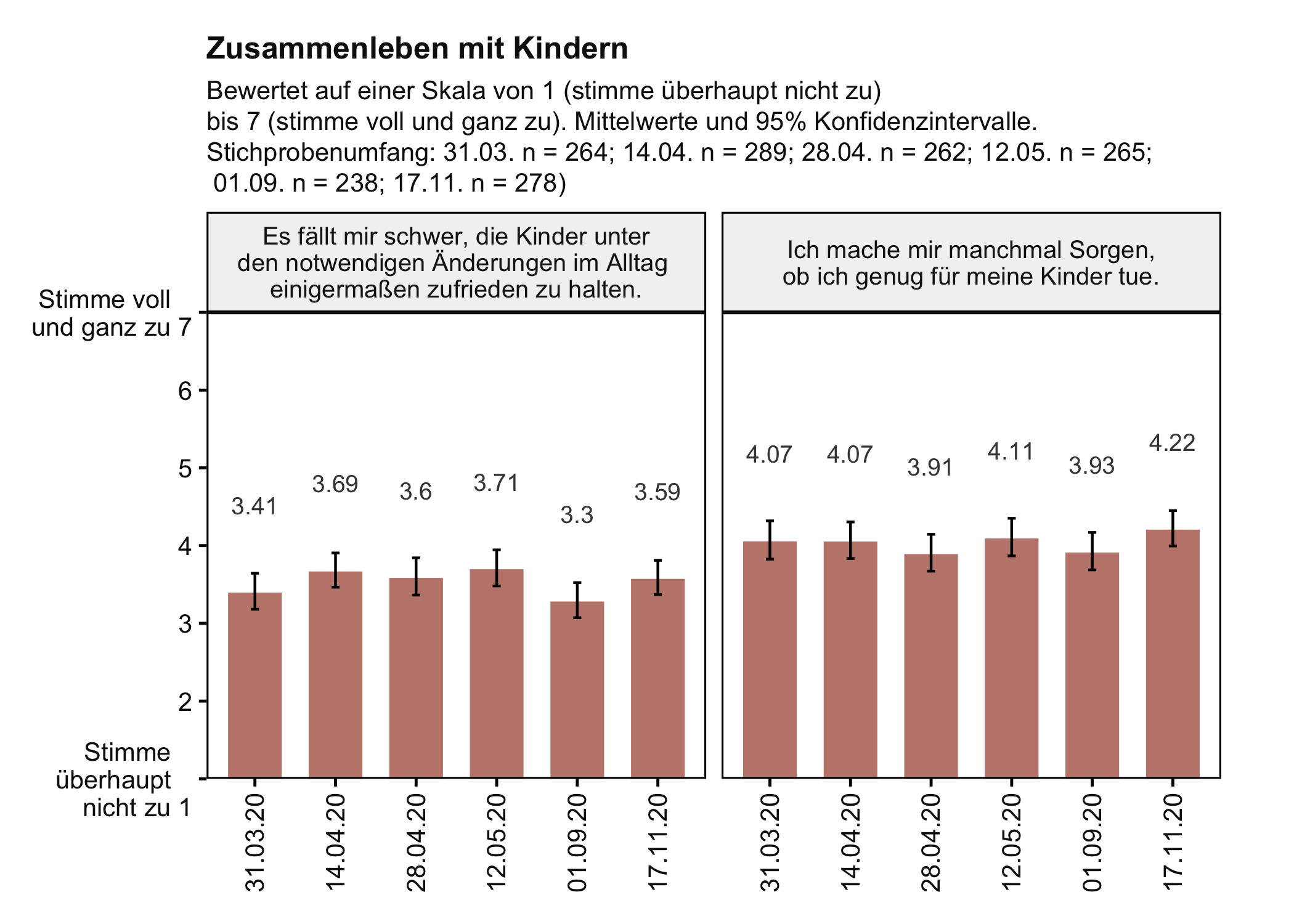

3.13.2 Zusammenleben mit Kindern

Das Niveau der Sorgen der Eltern, nicht genug für ihre Kinder zu tun und die Kinder unter den notwendigen Änderungen im Alltag einigermaßen zufrieden zu halten, unterscheidet sich nicht bedeutsam zwischen der letzten Erhebung Anfang September und der aktuellen Erhebung.

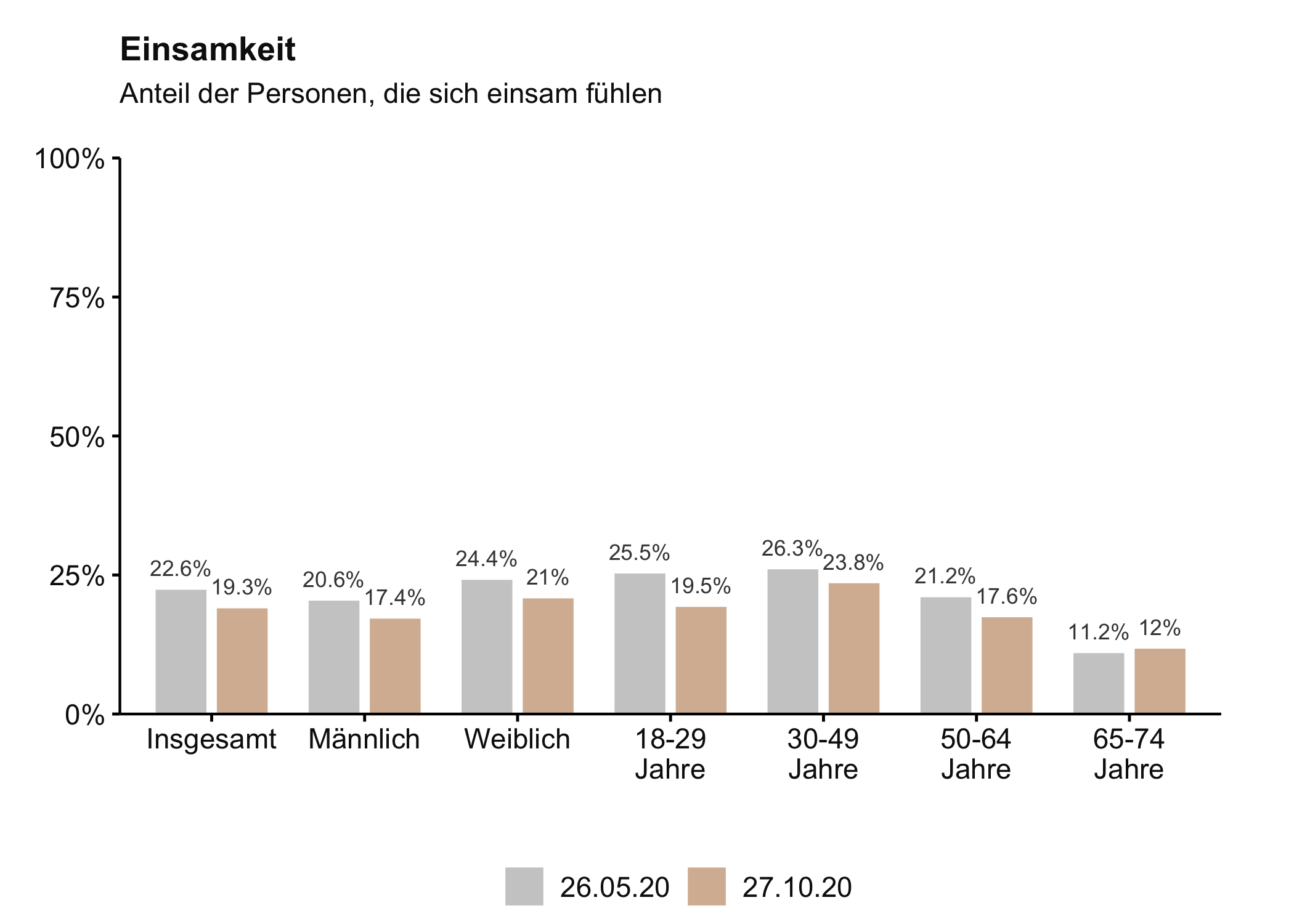

3.14 Einsamkeit (Stand: 27.10.20)

Das Erleben von Einsamkeit geht mit erheblichen Gesundheitsrisiken einher. Zur Messung des Einsamkeitserlebens wurde in den Erhebungen der Wellen 13 (26.05.2020) und 24 (27.10.2020) eine validierte Skala [1] mit sechs Fragen eingesetzt.

Die Ergebnisse zeigen bezogen auf die Gesamtbevölkerung keine signifikanten Veränderungen der Einsamkeit. In der Welle 13 (26.05.2020) fühlten sich insgesamt 22,6 % der Befragungsteilnehmenden einsam. In der Welle 24 (27.10.2020) sind es 19,3 %. Diese Entwicklung zeigt sich für beide Geschlechter und in allen Altersgruppen.

Wie in der ersten Erhebung und auch in der Validierungsstichprobe [2] nehmen die Anteile von Menschen, die angeben einsam zu sein, mit steigendem Alter ab. So lassen sich in der aktuellen Welle (27.10.2020) 19,5 % der 18- bis 29-Jährigen als einsam einstufen, verglichen mit 12,0 % der 65- bis 74-Jährigen.

Schlussfolgerung: Das Erleben von Einsamkeit ist sowohl durch individuelle als auch durch Faktoren der Situation bedingt. Die Kontaktreduzierungen in der momentanen Corona-Situation werden zum Teil als stark emotional belastend und einschränkend empfunden. Bisher zeigte sich insbesondere in der Gruppe der älteren Menschen ein hohes Maß an Belastbarkeit und mit diesen Ergebnissen kein erhöhtes Maß an Einsamkeit. Ob sich dies auch in der aktuellen Phase des sogenannten zweiten „Lockdown-Lite” aufrecht erhalten lässt, muss weiter beobachtet werden.

[1] De Jong Gierveld J, Van Tilburg T (2006) A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness: Confirmatory tests on survey data. Res Aging 28:582–598

[2] Huxhold O, Engstler H, & Hoffmann E (2019). Entwicklung der Einsamkeit bei Menschen im Alter von 45 bis 84 Jahren im Zeitraum von 2008 bis 2017. (DZA-Fact Sheet). Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-62853-2

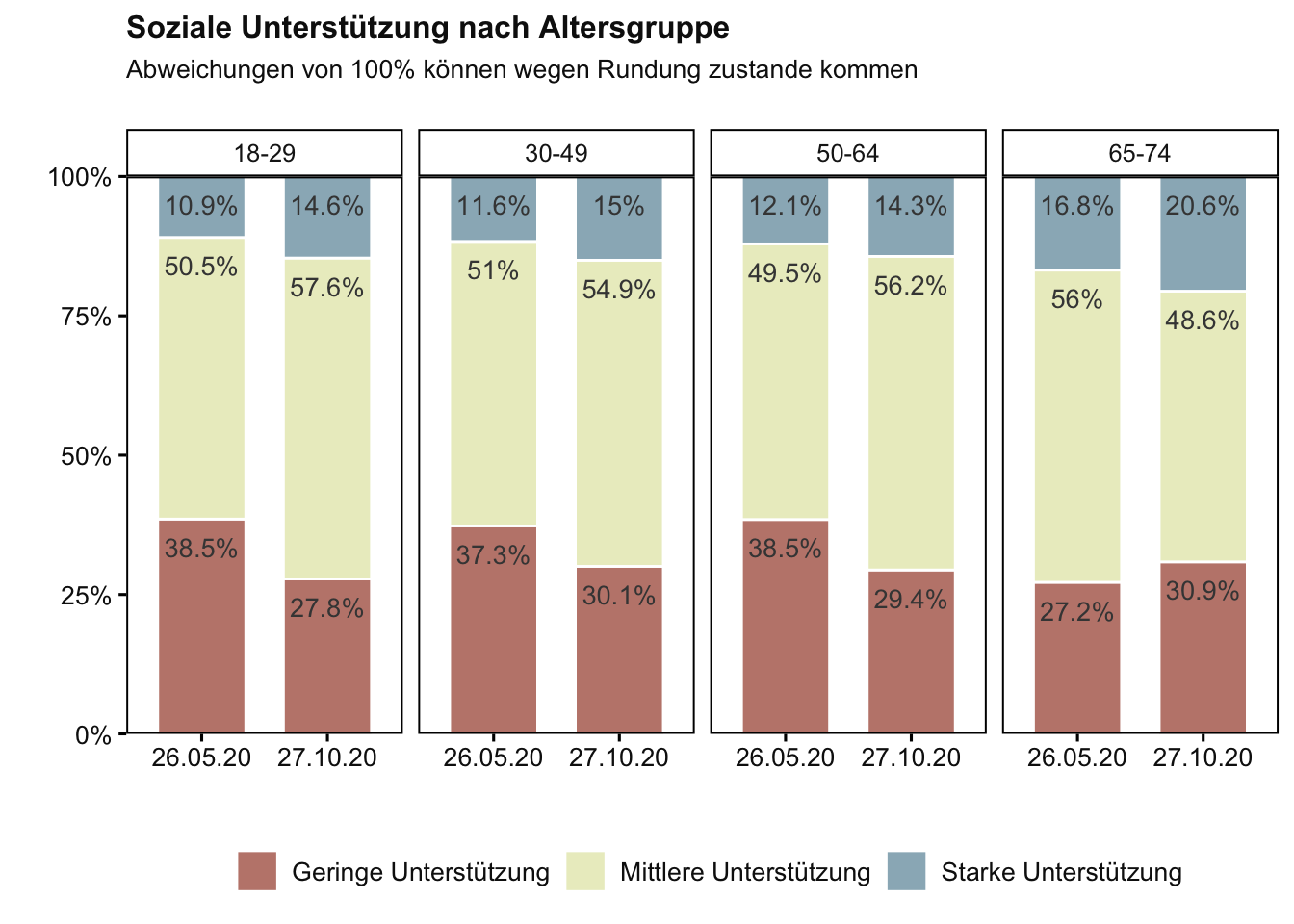

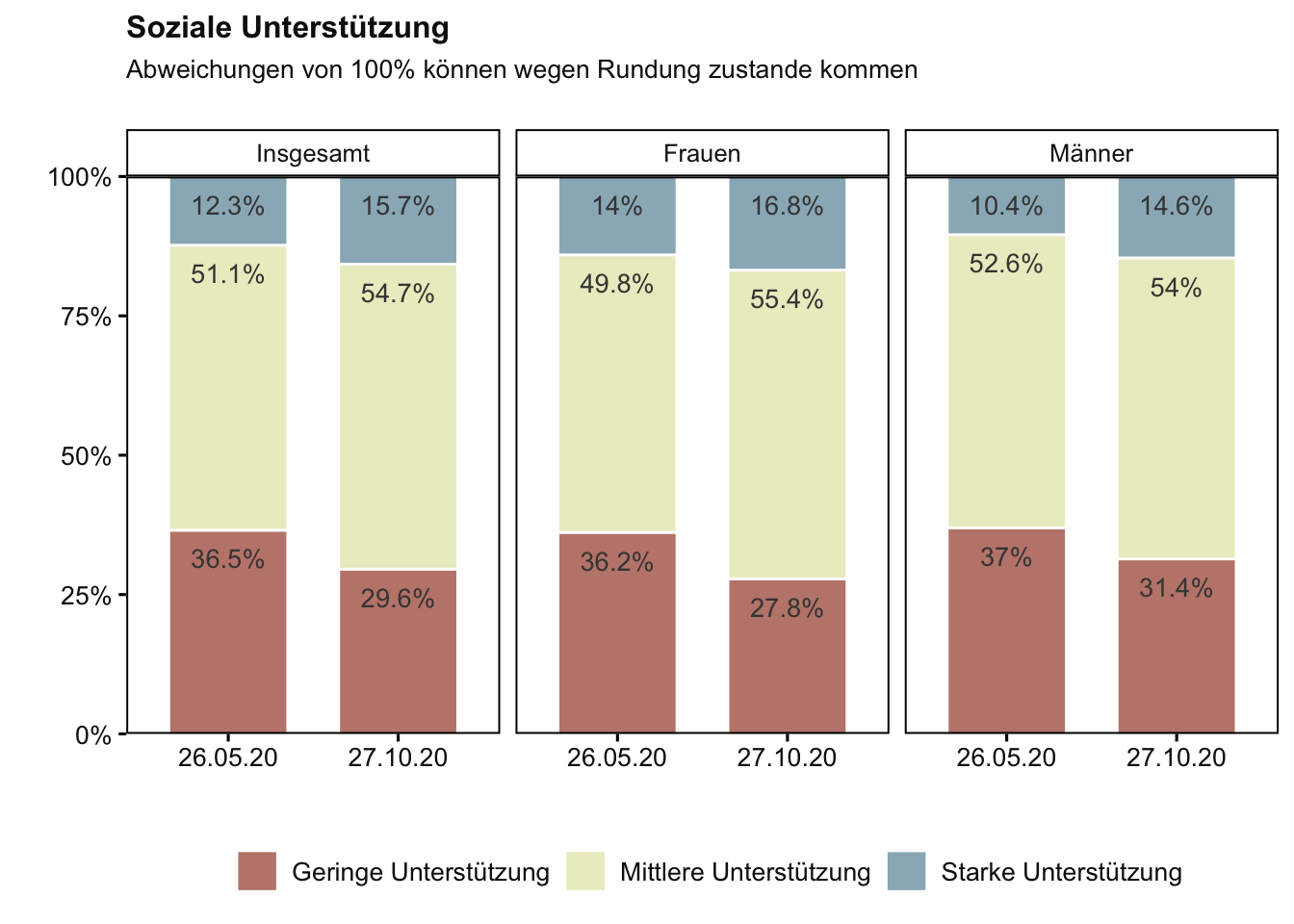

3.15 Soziale Unterstützung (Stand: 27.10.20)

Soziale Unterstützung ist eine wichtige Ressource zur Bewältigung von gesundheitsschädlichem Stress und kann die Auswirkung ungünstiger Lebensbedingungen abmildern.

In der Welle 13 (26.05.2020) der COSMO-Befragung wurde mit der »Oslo-3-Items-Social-Support Scale« (Oslo-3) [3] erstmals erfragt, wie gut Menschen sich in der Corona-Situation sozial unterstützt fühlen – d.h. (1) auf wie viele Menschen man sich bei ernsten persönlichen Problemen verlassen kann, (2) wie viel Interesse und Anteilnahme andere Menschen an dem, was man tut, zeigen und (3) wie leicht es ist, praktische Hilfe von Nachbarn zu erhalten. In der Welle 24 (27.10.2020) wurden diese Fragen wiederholt.

Dargestellt werden die Anteile der Befragungsteilnehmenden, die ihre Unterstützung in der aktuellen Situation als gering, mittel oder stark erleben.

Die Ergebnisse beider Erhebungen zeigen, dass insbesondere das Empfinden einer geringen sozialen Unterstützung im Verlauf der Pandemie abgenommen hat. So geben in der Welle 13 (26.05.2020) noch insgesamt 36,5 % an, eine geringe soziale Unterstützung zu haben. In der Welle 24 (27.10.2020) hingegen sind es nur noch 29,6 %. Diese Entwicklung zeigt sich tendenziell für beide Geschlechter und abgesehen von den 65- bis 74-Jährigen in allen anderen Altersgruppen.

Schlussfolgerung: Während die Ergebnisse der ersten Erhebung möglicherweise noch durch die Kontakteinschränkungen des ersten Lockdowns geprägt waren, sind die Ergebnisse der zweiten Erhebung vor dem Hintergrund einer schrittweisen Normalisierung des Alltagslebens in den letzten Monaten, in dem soziale Unterstützung nahezu problemlos möglich war, zu interpretieren. Somit erscheint es plausibel, dass das Empfinden einer geringen sozialen Unterstützung im Verlauf der Pandemie abgenommen hat. Inwieweit sich nun aber im Zuge des sogenannten zweiten „Lockdown-Lite” und mit den damit einhergehenden Einschränkungen, das Empfinden, genügend soziale Unterstützung zu erhalten – vor allem in der Gruppe der älteren Personen – verändert, wird weiter zu beobachten sein.

[3] Meltzer H (2003) Development of a common instrument for mental health. In: Nosikov A, Gudex C (Hrsg) EUROHIS: Developing Common Instruments for Health Surveys. IOS Press, Amsterdam

Soziale Unterstützung nach Altersgruppen